移民の幸福度は移住先の人々と概ね同水準

~今こそみたい 国連 世界幸福度報告の日本への示唆~

では、難民を除くと、主に経済的な豊かさを求めて移動すると考えられてきた移民の幸福度はどうなのだろうか。この問いへの答えは、2018年の国連「世界幸福度報告」の中にみつけることができる。7年前の報告書だが、在留外国人数と外国人労働者数ともに過去最多を更新した日本において、今改めて注目に値する内容といえる。 同報告書が明らかにした移民の幸福度の実態と特徴によると、移民の幸福度は移住先の人々と概ね同水準であるほか、移住先の移民受容度にも左右される。今後の日本では、日本に移住してきた人を含めて誰もが高い幸福度となる社会作りが重要だ。

【内容に関するご照会先:ページ下部の「お問い合わせ」までご連絡ください】

1. 国連「世界幸福度報告」 とは?

「世界幸福度報告」(‟World Happiness Report”)とは、国連の持続可能な開発ソリューションネットワークSDSNが米国の世論調査機関であるGallup(ギャラップ)社の調査データを元に作成するレポートで、2014年を除いて2012年から毎年公表されている。調査では、現在の生活に対する評価を0点から10点で回答してもらうことで、各国の人々の主観的な幸福度を測定する。

「世界幸福度報告」では、主観的な幸福度で国を順位付けした世界ランキングが公表される。さらに、各国の人々の主観的な幸福度について、6つの要素の寄与度が明らかになる(①1人あたりGDP、②社会保障制度などの社会的支援、③健康寿命、④人生の自由度、⑤他者への寛容さ、⑥国への信頼度、腐敗を感じる程度)。個人の幸福の捉え方は社会や文化によって異なるなど、幸福度の数値化や国の順位付けに限界があるとの指摘はあるが、各国の社会状況の把握や政策立案の参考になる指標といえるだろう。

日本に在留する外国人数は、2024年末時点で過去最多を更新する376万8,977人に達した1。世界的には2023年時点でよりよい生活を求めて自発的に国を離れる移民は約2億5,000万人に及ぶとされる2。そこで本稿では、同報告書で公表された移民の幸福度について、国境を越えて移住する国際移民(以下本稿では「移民」と記す。難民は除く。)に絞って紹介する。

2. 「世界幸福度報告」の2018年版にみる移民の幸福度

「世界幸福度報告」は、国別の幸福度ランキングのみならず、毎年特定のテーマに焦点を当て、人々の幸福に何が関わっているかなどについて多様な視点から明らかにしてきた。2018年は、移住をテーマに掲げている。国内での移住も取り上げているが、国境を越えて移住した人々(移民)の幸福度に関する内容に多くの章と紙幅を割いている。例えば、2005年から2017年の間に100人以上の外国出身の回答者がいた117か国について、移民の現在の生活に対する評価(0点~10点)の平均で国をランキングするとともに、移民の幸福度について次の(1)~(4)を「発見」として紹介している。なお、特段の注釈がない限り、本稿の以降の部分では「幸福度」は10点満点で表された現在の生活に対する評価を指すこととする。

(1) 移民の幸福度は、移住先の国の出身者と概ね同じ水準

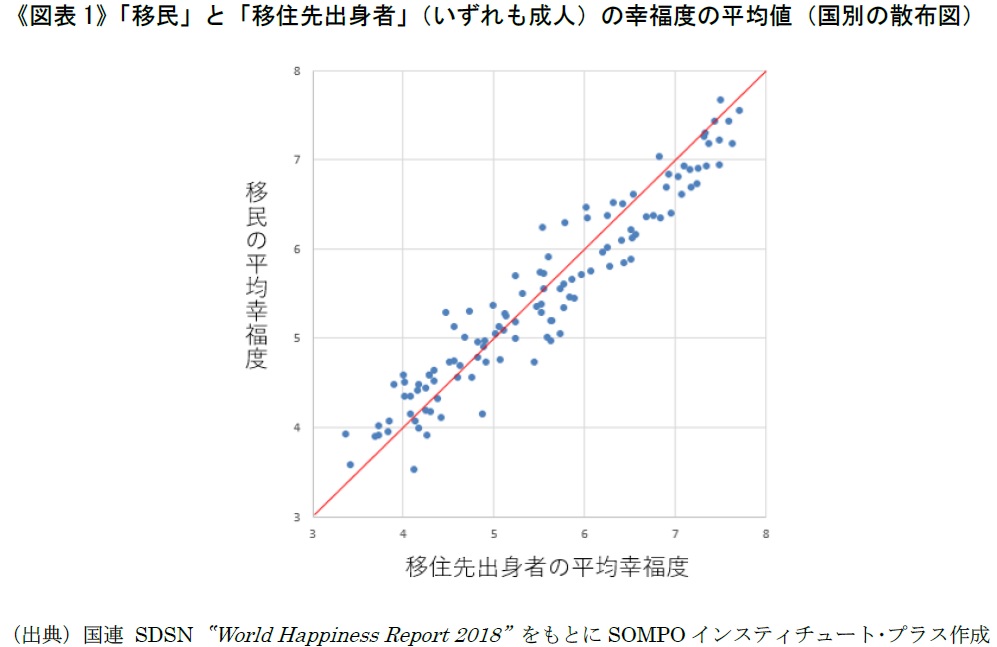

典型的な国において、移民が移り住んだ国の出身者(以下「移住先出身者」)と移民の間で幸福度の平均値(以下「平均幸福度」)の差は、10点満点中0.1点未満だった。《図表1》は、成人である移住先出身者と移民(外国出身者)の各平均幸福度を国ごとに点を打った(プロットした)グラフだ。縦軸に移民の平均幸福度、横軸に移住先出身者の平均幸福度をとっている。傾き45度の直線(赤線)上に点があるならば、移住先出身者と移民の平均幸福度が同じ国だということを意味する。おおよそどの点も赤線近辺にあることから、移民の幸福度は移住先出身者の幸福度と概ね同じ水準であることがみてとれる。《図表1》にプロットされている117か国中、移住先出身者の平均幸福度に対して移民の平均幸福度が1割以上異なる国は14か国にとどまる。

(2) 移民の幸福度は、自身の出身国の幸福度の影響を受ける

しかし、《図表1》を細かくみると、移住先出身者の平均幸福度が特に高い国々で、移民の平均幸福度が移住先出身者よりやや低いケースが多い。逆に、移住先出身者の平均幸福度が特に低い国々で、移民の平均幸福度が移住先出身者よりもやや高いケースが多い。

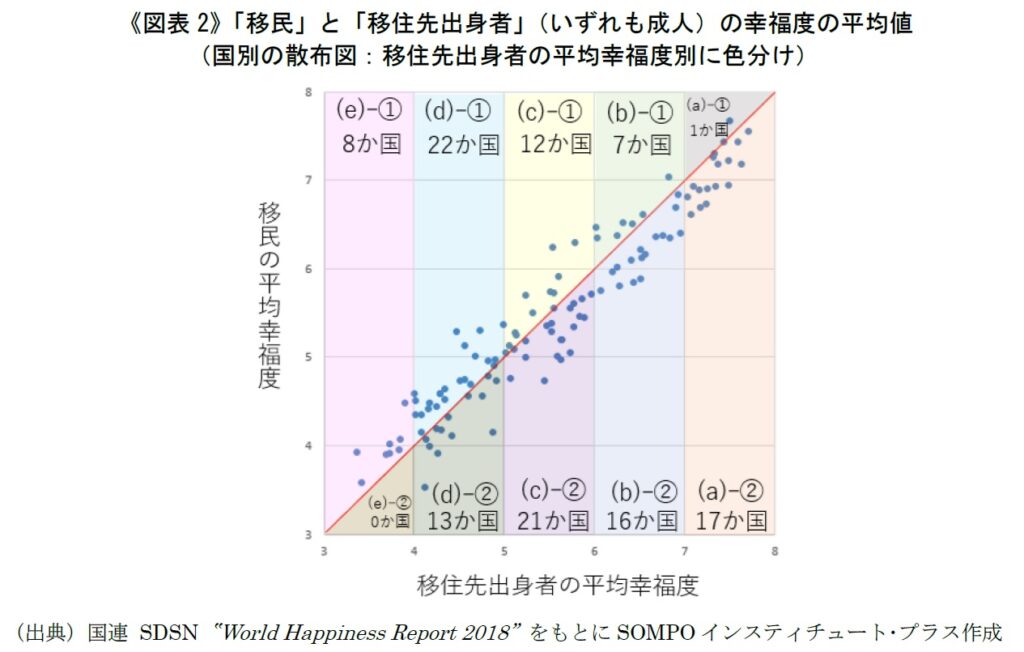

プロットされている点の個数を具体的にみてみよう。《図表1》について、横軸の移住先出身者の平均幸福度(1刻み)と赤線の上か下かで全10エリアに分けたのが《図表2》だ。移住先の平均幸福度が最も高い7以上のエリアをみると、赤線の上側((a)-①)1個に対して、下側((a)-②)は17個にのぼる。一方、移住先の平均幸福度が最も低い4未満のエリアをみると、赤線の上側((e)-①)8個に対して、下側((e)-②)は1個もない。移住先の平均幸福度が4以上7未満のエリアでは、赤線の上側((b)-①,(c)-①,(d)-①)は41個、下側((b)-②,(c)-②,(d)-②)は50個で、平均幸福度7以上や4未満のエリアに比べて上下の点の個数の差は割合でみると大きくない。

なぜそのような現象が起こるのか。移民の幸福度は移住先の国の幸福度に加えて、自身の出身国の幸福度にも左右され、その影響は‟Footprint effect”(Footprint=足跡、effect=効果)といわれる。移住先の国の幸福度と出身国の幸福度の影響の比率は約3:1で、移民が幸福度の低い国から高い国へ移住した場合、移住先出身者よりも幸福度がやや低くなるという。幸福度の高い国から低い国へ移住した場合は、逆に移住先出身者よりも幸福度がやや高くなる。基本的に人々はよりよい暮らしを求めて移住すると考えられるので、移民の幸福度は、出身国と移住先の国の幸福度の差の約4分の3、増加するとされる。

(3) 移民の幸福度は、移住先の人々の移民の受容度にも左右される

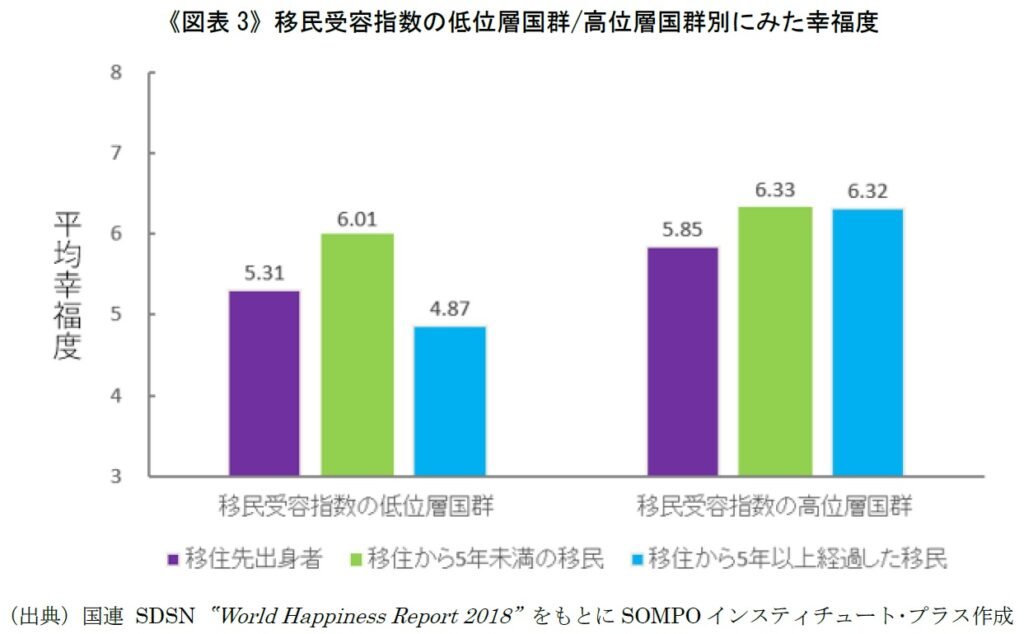

人々が移民をどの程度受け入れているかについて測る指標の1つとして、Gallup社開発の移民受容指数(Migrant Acceptance Index:MAI)がある。移民が国内にいること、移民が隣人であること、移民が近親者と結婚することの3点について、人々に「よいこと」なのか、「悪いこと」なのかを尋ねた結果から導き出される3。移民受容指数の低位層の国々(29か国)と高位層の国々(23か国)の群別にみると、高位層国群では低位層国群に比べて、移民のみならず移住先出身者も幸福度が高いという結果だった《図表3》。

《図表3》の左半分は移民受容指数の低位層国群、右半分は移民受容指数の高位層国群を示している。移民については、移住から5年未満の移民と5年以上経過した移民に分けられている。低位層国群で、移住から5年未満の移民は移住先出身者よりも幸福度が高い。移住して間もない頃は新たな国での生活に楽観や希望を抱いている可能性が考えられる。しかし、移住から5年以上経過した移民の幸福度は、移住から5年未満の移民よりも低く、また移住先出身者よりも低い。一方、高位層国群では、移住から5年未満の移民と5年以上経過した移民のいずれも、移住先出身者に比べて幸福度が高い。

(4) 移民の将来の幸福度見通しも、移住先の人々の移民の受容度に左右される

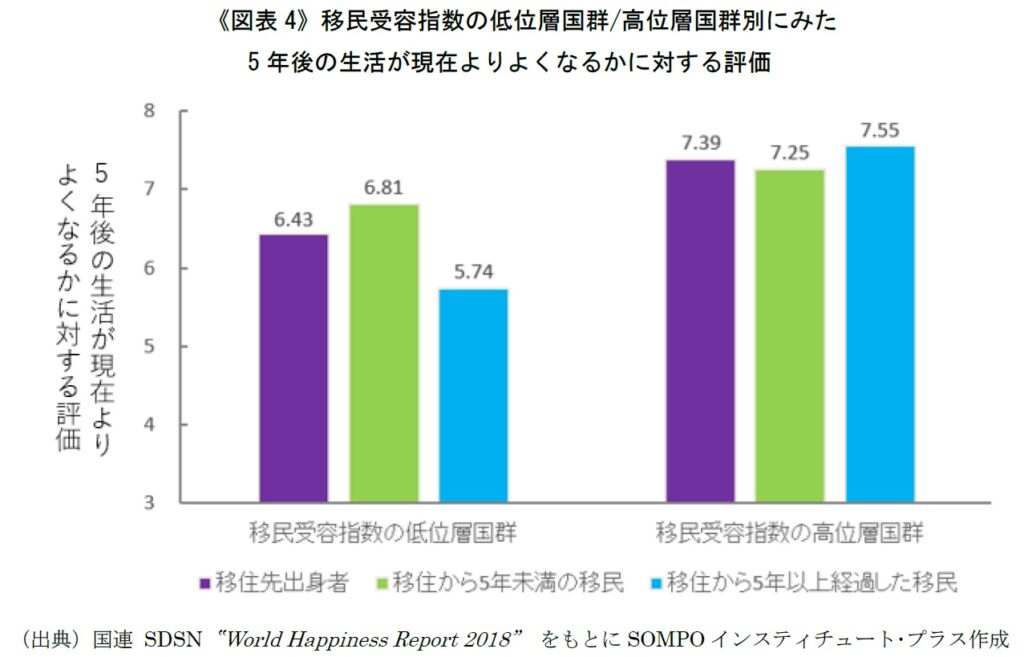

《図表4》は、5年後の生活が現在よりもよくなるかに対する評価(0点~10点)について、移民受容指数の低位層の国々と高位層の国々の群別にみた結果である。低位層国群(《図表4》左半分)と高位層国群(《図表4》右半分)を比べると、移住先出身者、移住から5年未満の移民、移住から5年以上経過した移民のいずれも、高位層国群は低位層国群より評価が高い。特に、移住から5年以上経過した移民を両群で比較すると、低位層国群は移住先出身者と5年未満の移民の2グループより評価が低いのに対して、高位層国群は他の2グループより評価が高い。

《図表3》と《図表4》を比べると、移民受容指数の低位国層群/高位層国群の双方において、幸福度、つまり「現在の生活に対する評価」より、「5年後の生活が現在よりよくなるかに対する評価」の方が、移住先出身者と移民のいずれでも高い。しかし、高い度合いは両群で異なる。「現在の生活に対する評価」(幸福度)と「5年後の生活が現在よりよくなるかに対する評価」の差分を両群で比較すると、高位層国群の方が移住先出身者と移民のいずれでも差分が大きい。低位層国群に比べて高位層国群では、現在との比較という点においても、人々がより明るい将来展望を持っていると考えられよう。

3. 移民の幸福度は国全体の幸福度を考えるうえでも重要

「世界幸福度報告」の2018年版では、移民の幸福度を国別にランキングすると、上位に挙がる国の多くが移民以外の人々の幸福度のランキングと共通すると指摘している。上記2.(1)の「移民の幸福度は移住先の出身者と概ね同じ水準」という1つめの「発見」からすると、自然な結果だろう。

よりよい暮らしの希求が移民の動機であり、それは経済的な豊かさだと考えられがちだ。しかし、移民の幸福度が特に高い国々は、必ずしも所得水準がきわめて高い国ではない。通常の幸福度ランキングと移民の幸福度ランキングの両方で第1位となったフィンランドをはじめ、所得も含めた生活の質全体が高い国、よりよい生活のための社会的・制度的支援がバランスよく整っている国だという。

冒頭で触れたように、日本に在留する外国人数は2024年末時点で過去最多を更新した。また、事業主に雇用されている外国人労働者数は2024年10月末時点で約230万人と、こちらも過去最多を更新した4。人々が仕事や暮らしの様々な場面で外国から日本に移住した人と接し、時間を共にする機会が増えている。一方で、将来に目を転じると、諸外国での経済成長や少子高齢化の進展により、世界的に人材獲得競争が激化し、このままでは外国に就労機会を求める世界の人々から日本は選ばれなくなるのではないかと危惧する声も聞かれる。

豊かさは物質的、経済的な面のみではないといわれるようになって久しい。そうはいっても、日本で暮らす人々にとっては、目の前では物価高、中長期的には人口減少下での経済の低成長、社会保障費などの負担や老後の低年金の不安など、経済的な点から明るい将来展望や余裕を持ちづらい社会といえるかもしれない。経済面の改善が国や社会全体として求められるのは言うまでもないだろう。

同時に、上記「世界幸福度報告」の2018年版での指摘は、出身国を問わず今日本で暮らす人々にも示唆があるのではないだろうか。様々な国や地域からやってくる人々をどれだけどのように受け入れるかは簡単なテーマではなく、国や社会全体で議論や取組みがされているのは周知の通りだ。一方で、既に就労などのために外国から日本に移住する人の数は着実に増えている。移民と移住先出身者との幸福度が概ね同じ水準だという点や、移民受容指数の高位層の国々では移民か否かに関わらず人々がより明るい将来展望を持っている点をあわせて考えると、日本への移住者も含めて誰もが高い幸福度となる社会作りが重要だろう。

移民の幸福に関する研究は、2010年代以降に多くなり、現在までに研究が蓄積されてきたものの歴史はまだ浅く、明らかになっていない点は少なくない5。移民に関するデータの取得は容易ではないといった難しさもあるが、移民の幸福に関する調査や研究の一層の発展を期待したい。

- 出入国在留管理庁 報道発表資料「令和6年末現在における在留外国人数について」(2025年3月14日)

- World Bank Group “Remittances Slowed in 2023, Expected to Grow Faster in 2024, Migration and Development Brief 40”, June 2024

- 「よいこと」という回答は3ポイント、「場合による」または「わからない」という回答は1ポイント、「悪いこと」という回答は0ポイントとしている。3つの質問に対する回答の合計ポイント(0ポイント~9ポイント)が高いほど、移民を受け入れる国民の姿勢が強いとされる。なお、本調査の回答者は15歳以上の成人14万7,000人以上で、そのうち8,000人以上の第一世代の移民を含む。

- 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」(2025年1月31日)。ただし、届出対象に特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者は含まれない。

- Hendriks, M., & Burger, M. (2021), “Happiness and Migration”, In K. F. Zimmermann (Ed.), Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics, pp.1-23, Springer International Publishing AG.

PDF:MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。