日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか(3)

~BRT編/専用道を持つ高速の路線バスBus Rapid Transit~

※国内外の自動運転(自動運転タクシー、自動運転バス、マイカー)の開発動向について、随時情報発信しています。

【こちらをクリック】して頂くとご覧いただけます。

※本連載「日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか」の発行済みの号はこちら↓↓

(1)マイルストーンの2025年、国交省は補助金の減額で自治体の自立を促す

(2)認可取得で先行する限定空間・みなし公道編

日本の自動運転開発では、大小様々なバス車両を用いた移動サービスの社会実装に向けた取り組みが、現在の主流となっています。今回は、その中から「BRT(Bus Rapid Transit、バス高速輸送システム)」を取り上げます。BRTとは、路線バスに専用レーンや優先レーンを設けること等により、時刻表通りに運行できる「定時性」と、高速のスピードにより短時間で乗客を輸送する「速達性」を叶えるバスサービスです。通勤列車やLRTに期待する機能を安価なインフラ投資で目指したサービスとも言えます。

1.BRTと自動運転の相性

BRTは、公道上での走行空間が概ね独立しており、他の自動車との交錯が少ない運行形態です。そのため、路線バスの中では自動化しやすい類型として注目されています。運行ルート上のすべての箇所で分離が実現できているケースは少ないですが、BRTの専用レーンは、ガードレールで一般車線と明確に区分されていたり、一般車の誤侵入を防ぐための遮断機が設置されたりと、独立した走行空間が確保されています。

また、日本では、維持の難しくなった地方鉄道の代替手段として、BRTが採用されるケースがあります。線路として使われていた用地を舗装し直すことで、地域の道路を侵食せずにBRTの専用レーンに転用できます。

ガードレールと遮断機で分離されている。

=======

2.茨城県「ひたちBRT」/2025年2月からレベル4の運行開始

2025年2月にレベル4運行を開始したのが茨城県日立市の「ひたちBRT」です。

2005年に廃線となった日立電鉄線の廃線跡を利用してBRT転換が行われた路線で※1、現在は茨城交通が運行を担っています。

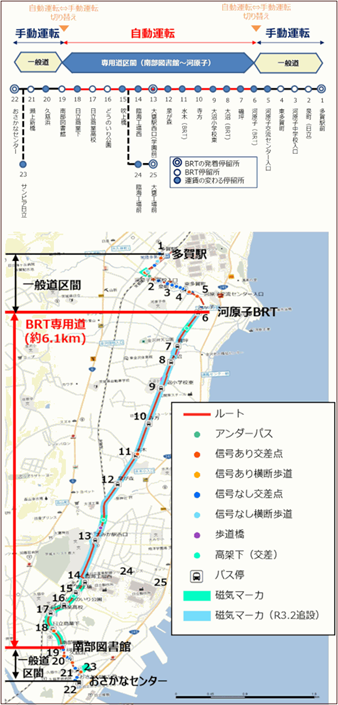

BRTのルートの全長は約8.7kmですが、このうち自動運転区間となっているのは約6.1kmです※2。6.1kmという長い距離、最高時速40kmのスピード、車両が中型バスの3点で、日本初のレベル4の認可を受けた事例となっています。 前号で取り上げた経産省・国交省「RoAD to the L4」では「テーマ2」に位置づけられるモデルです。

車両と運行の両面でレベル4の認可を取得済みですが、ルートの最初と最後に手動運転の区間が残っていることや、運賃収受などの乗客対応が必要なことから、運転席には乗務員が同乗しています。現在のダイヤでは手動運転の便を主としつつ、平日に上下4便、計8便が自動運転の便として設定されています※3。2026年度中には車内の無人化、すなわち、専用道のない手動運転区間も含めた自動化の実現を目指しています※4。

車両は、28名乗り(運転席を含む着座)のいすゞ「エルガミオ」を改造したもので、東京大学発のスタートアップである「先進モビリティ」の自動運転システムを搭載しています 。GPSの精度が低下する地点では、インフラとの協調が取り入れられており、路面に磁気マーカーの埋め込まれている箇所があります。

進行方向に向けては専用道を持つBRTですが、そこを横切る車道や横断歩道は存在しています。また、専用道には歩道が並走して設置されている区間もあります。そのため 歩行者の飛び出しなどがあった時でも事故無く停車できるよう、実際に時速40kmで走れる箇所はかなり限定的です。時速25km程度に抑えて走行している箇所が多く、BRTへの期待値に照らすと「もう少し速く走って」という気持ちになることも。

自動運転システムによる運転挙動は、日々調整し、改善していくことが可能です。しかし、こうした事故防止の観点も含めて、システムが運転する自動運転車は、熟練の運転士に比べるとハードブレーキを掛けがちです。レベル4の無人の車内で乗客が転倒してしまった場合、遠隔監視者による声掛けや、必要に応じて救急への通報は可能ですが、即座に駆け寄れる人はいません。レベル4の運行では、道路交通法に基づき、駆けつけを担う「現場措置業務実施者」の設置が求められますが、即座にとはいかないでしょう。

このような事態を回避するため、立ち乗りを認めている自動運転バスは、日本にまだ存在しません。 そして、着席のみの乗車しか認めないとなると、当然ながら定員は少なくなります。利用ニーズの高い路線の場合、「自動運転の便だったので、満席で乗れなかった」という事態が既に発生している地域も存在します 。立ち乗りを解禁できるかどうかは、地域交通として自動運転バスが定着するための中長期的な課題の1つです。

最後に、ひたちBRTの自動運転化をめぐる、直近の画期的な対応をご紹介します。 警察との連携により、水木交差点(地図の11番の地点)への歩行者信号が新設されました※5。 この交差点はこれまで信号が無かったため、現地の通行量に鑑み、手動運転(レベル2)が多かったのですが、信号の設置により、2025年5月19日からレベル4での運行が認められました。

交差点への侵入は、歩行者や対向車との交錯が発生するため、事故リスクの高い場面です。走行実績を重ねて課題のある地点を特定することで、信号設置に権限があり、また、自動運転レベルを認可する各都道府県の警察(公安委員会)と連携して今回のような対応ができれば、安全な無人運行が可能なエリアは広がります。

車内の右前方には、車載センサーや自動運転システムの稼働状況を示す液晶のほか、システム機材(黒い箱)が置かれている。

。

<ひたちBRT路線図>

=======

3.宮城県「JR気仙沼線BRT」/2024年度中のレベル4運行は延期に

こちらも鉄道からBRTに転換した路線です。

2011年3月、東日本大震災の津波によって三陸沿岸は甚大な被害を受け、広域で線路や駅舎などの鉄道設備が流失しました。 JR気仙沼線とその北側で接続するJR大船渡線では、JR東日本と沿線自治体の協議により、鉄道として復旧するのではなく、BRTへの転換による迅速な復旧が選択されました。

その結果、震災からおよそ1年半が経った2012年8月、気仙沼線はBRTに生まれ変わって暫定運行を開始し、同年12月から正式な運行開始に漕ぎつけました※6。気仙沼線では、南端の前谷地~柳津の間では、鉄道とBRTが併存しています。柳津から北上するルートでBRTのみの区間が始まります。JR東日本が運行する路線ですが、実際の運行業務は地場のバス会社であるミヤコーバスに委託されています※7。

自動運転の対象ルートは、柳津~隣駅の陸前横山です。元は鉄道ですので、1区間でも4.8kmの距離があります。将来的なレベル4の実現を目指し、2018年から自動運転の実証実験が始まり、2022年12月からはレベル2での営業運行が開始されました※8。

車両は日野の大型バス「ブルーリボン」を改造したもので、自動運転時の最高時速は60kmです※9。レベル4で走り始めれば国内最速となります。近年、JR東日本は自動運転取り組みに関わる企業の座組みを公表していませんが、2018年以来、車両に大きな変更はないことから、先進モビリティの自動運転システムを搭載していると見られます※10。リアス式海岸の地形を走る気仙沼線BRTの専用道は、山間のトンネルが多いため、通信環境が悪化しがちです。ひたちBRTよりもさらにインフラ側の設備への依存度は高く、自車位置の特定のために、ルート上には2m毎に敷設された磁気マーカーやRFIDが埋め込まれています。

しかしながら、気仙沼線BRTのレベル4の実現に向けた計画は遅延しています。 当初、2024年秋から運行開始の予定でした。道路運送車両法に基づくバス車両に対する認可取得は完了しているものの、道路交通法に基づく認可の取得が進んでいません※11。理由は、各種試験や工事、手続きの進捗状況を勘案したと説明されています。陸前横山からさらに1駅進んだ陸前戸倉とその先の専用道の終点(水尻川AP)までの自動運転ルート延伸工事が行われているため、その影響も考えられます※12。延伸後は、柳津~水尻川APで15.5kmとなります※13。

さらに北上して志津川方面に向けては、BRTは専用道ではなく一般道を走行するため、自動運転化の検討は現時点では行われていません 。南三陸町の志津川エリアでは、震災後の防災集団移転促進事業により集落が高台に移転しました※14。そのため、BRTはかつての線路跡ではなく、移転後の役場や団地などの市街地を走行しています。

鉄道駅の設置と異なり、利用ニーズに合わせて柔軟にバス停留所の新設や移設ができた点は、気仙沼線が復旧時にBRT転換を選択したメリットとなりました。しかし、専用道以外の走行ルートの増加は、自動運転化の難易度を引き上げています。

運転士不足へのソリューションとして実証実験の始まった気仙沼線BRTですが、全線では55.3kmに及ぶ長い路線です※15。技術的な研究フィールドとして限られた区間でのレベル4は実現するかもしれませんが、運転席には当面の間、乗務員が必要となりそうです。

=======

次号(4)では、2025年度の国交省補助金の配布状況を見ていきます。財務省からの調査・指摘を受け、補助率を100%→80%に削減、採択プロジェクトの数を絞り込むなど、前年度までとは異なる対応が取られています。

⇒日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか(4)

国交省補助金の在り方を財務省が指摘、「実験しただけ」で終わらないスキームの構築へ

※画像は手動運転の車両です。

。

<気仙沼線・大船渡線の路線図>

=======

※1 日立市「ひたちBRTが本格運行!(平成31年4月から)」(ページID1002786)、更新日 令和6年5月24日

※2 茨城交通株式会社「国内最長距離&国内初の中型バスでのレベル4自動運転の営業運行」、2025年1月24日

※3 茨城交通株式会社「[路線バス] ひたちBRTで自動運転バスを運行します」、2025年1月31日

※4 茨城交通株式会社「国内最長距離&国内初の中型バスでのレベル4自動運転の営業運行」、2025年1月24日

※5 国立研究開発法人産業技術総合研究所「ひたちBRTバス専用道全線でのレベル4自動運転開始について」、2025年5月20日

※6 https://www.jreast.co.jp/railway/train/brt/system.html(2025年5月22日閲覧)

※7 東日本旅客鉄道株式会社「JR東日本BRT事業における2024年度輸送の安全に関する取り組みについて」https://www.jreast.co.jp/safe/pdf/brt_anzen.pdf(2025年5月22日閲覧)

※8 東日本旅客鉄道株式会社「気仙沼線BRTにおける自動運転バスレベル4の認可について」、2024年3月22日

※9 東北運輸局「東北初!自動運転車レベル4の認可を行いました ~ 運転者を必要としない自動運転車(レベル4)~」、2024年3月22日

※10 株式会社ジェイテクト「「JR東日本気仙沼線BRTにおける自動運転バス試乗会(報道公開)」について」、2021年9月14日

※11 東日本旅客鉄道株式会社「気仙沼線BRTにおける自動運転レベル4の運転開始時期見直しについて」、2024年10月28日

※12 東日本旅客鉄道株式会社「気仙沼線BRTにおける迂回運転期間の延長について」、2024年11月7 日

※13 東日本旅客鉄道株式会社「気仙沼線BRTにおける自動運転レベル4認証取得を目指します」、2023年4月4 日

※14 宮城県ウェブサイト https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/bousyuujouhou.html(2025年5月22日閲覧)

※15 柳津~気仙沼の距離。東日本旅客鉄道株式会社「路線別ご利用状況(2019~2023年度)」https://www.jreast.co.jp/rosen_avr/pdf/rosen02.pdf(2025年5月22日閲覧)