2人区の急減がもたらす参議院の不安定

~新たな政権枠組みに大きな影響~

1.参院選の選挙区では2人区の激減が大きなトレンド

第27回参議院選挙(2025年7月20日投票)は、衆議院での与党過半数割れを受けたものであり、それゆえ与党が過半数を維持できるかどうかに大きな注目が集まっている。各選挙区の情勢は各種メディアなどに譲るとして、本稿では、参議院の選挙制度から参議院選挙の特徴を考察してみたい。

1947年に誕生した参議院は定数250人(全国区100人、選挙区150人)で始まった。沖縄県復帰などで数人程度の増減は何度かあったものの、2025年現在の定数は248人で、ほとんど変わっていない。そのうち、全国区は1982年に廃止され、比例代表制が導入されたものの、定数に大きな変化がなく、2025年現在は100人である。また、選挙区も全体の定数において大きな変更がなく、2025年現在148人である。

大きな変化があったのは選挙区の内訳である。選挙区は定数別に1人区、2人区、3人区、4人区、5人区、6人区(東京選挙区。2025年に限り、任期途中の辞任分の改選の影響で7人区)とあるが、それぞれの選挙区数が大きく変わっているのだ。

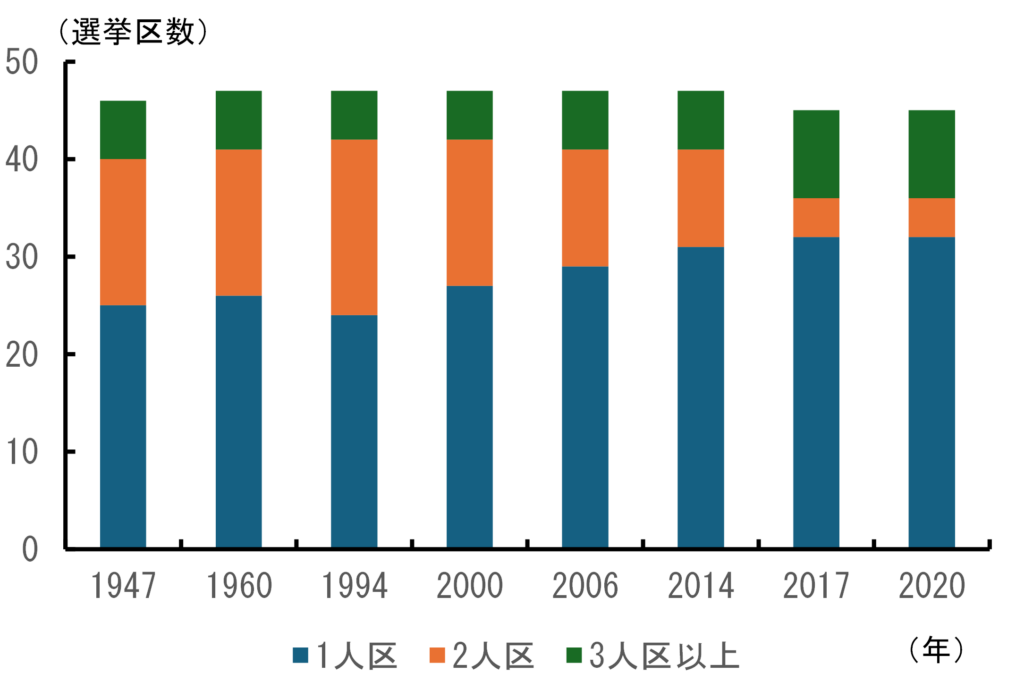

大きなトレンドは2人区の大きな減少である(図表1)。参院選の選挙区改正を含む公職選挙改正ごとに選挙区ごとの2人区の選挙区数をみると、1994年の18選挙区をピークに減少の一途である。特に2017年には10選挙区から4選挙区に大幅減となっている。

【図表1】選挙区数は2人区が激減、1人区と

3人区以上が増加

(資料)参議院議院HPより、SOMPOインスティチュート・プラス作成

この背景にあるのは、地域別人口の変化に伴う「1票の格差」問題である。違憲かどうかの裁判は何度も繰り返され、特に、最大約5倍であった2010年の参議院選挙区の定数配分は、2012年に最高裁で「違憲状態」との判断とされた。国会はこのような情勢に対応すべく何度か選挙区の定数を変更し、特に2017年は「違憲状態」を解消すべく、鳥取・島根と徳島・高知の合区を伴う「10増10減」という大幅な変更を断行した。この際、2人区の変更は大きく、10あった2人区のうち、3選挙区(北海道、兵庫県、福岡県)が3人区になる一方、3選挙区(宮城県、新潟県、長野県)が1人区になった。経済のサービス化の進展などにより、政令指定都市のような地域経済の中心都市への人口集中が進む中、広範囲に人口を集める巨大都市が他の都市を圧倒して人口を集めている。そもそも2人区は人口の比較的多い都道府県に設けられていたが、巨大都市を抱える選挙区が3人区以上に定数が増員され、そうでない選挙区が1人区に定数が減員されるという、明暗が分かれた形である。その結果、最大18あった2人区は2017年に茨城県、静岡県、京都府、広島県の4つのみとなり、2025年に至っている。

2.定員に占める割合では、一層際立つ2人区の減少

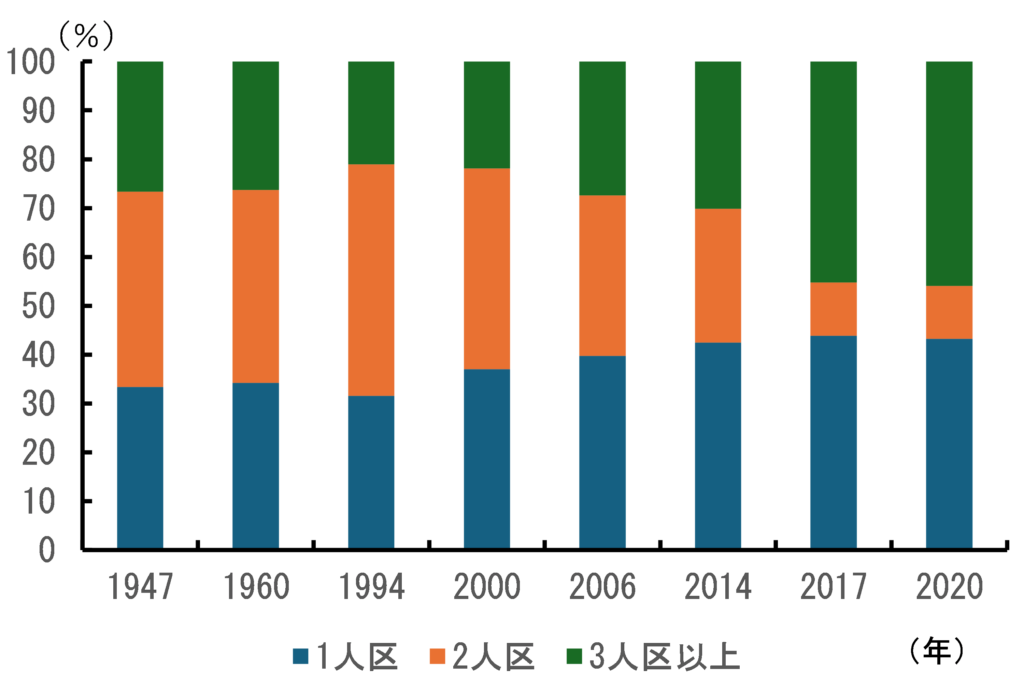

2人区の減少を、定員に占める割合で見てみよう(図表2)。2人区は全国区を廃して比例代表制が導入された1994年に選挙区定員の47.4%であり、1人区や3人区以上を圧倒してほぼ過半数を占めていたが、2020年には10.8%に激減した。

激減した2人区に代わり増加したのは、1人区と3人区以上である。1人区は1994年の31.6%から徐々に増加し、2020年には43.2%に達している。

1人区と比較して増加が目立つのは3人区以上である。1994年の21.1%から2020年の45.9%年に倍増となり、ついに1人区を凌駕した。

【図表2】定員に占める割合は2人区が激減、

1人区と3人区以上が増加

(資料)参議院議院HPより、SOMPOインスティチュート・プラス作成

3.2人区の激減は政治には安定をもたらしにくい

2人区は概ね、与党第一党と野党第一党が議席を分け合う選挙区であり、比較的無風とされている。2人区が定員数に大きな割合を占めていた時代は、与党第一党と野党第一党は選挙前から獲得を計算できる議席がある程度あったといえる。

一方で、激戦となる選挙区は基本的に1人区や3人区以上である。1人区は与党対野党の一騎討ちの構図になれば、時の政権の評価が直撃することで、大勝も大敗もありえる。また、中選挙区となる3人区以上の選挙区は大都市を中心としたところで、浮動票が非常に多いうえ、定員数の多さから与党第一党や野党第一党以外の小規模政党が割り込む余地の大きい。そのため、与党第一党も野党第一党も選挙前から計算できる議席はあまり多くなく、与党内候補との激突も少なくないことから、選挙区単位で与党が過半数を握るのは容易でない。

このように、与党第一党と野党第一党に固まった議席をもたらした2人区の激減は、政治に安定をもたらしにくいといえよう。

4.大都市に強い政党を視野に、連立の枠組みを変えることも

参議院は2025年現在、248議席であり、比例代表制が100議席、選挙区が148議席である。今回はそれぞれの半数、124議席が改選される。そのうえ、今回は選挙区選出における任期途中での辞職分1議席も改選されるため、合計の改選数は125議席となる。

与党は非改選で75議席あり、過半数維持のために今回は50議席獲得が目標であったが、執筆時点の2025年7月18日現在、過半数を割り込む可能性が高いとされる。

また、今回の参院選では一票の格差が3倍強とされ、これまでと大きな変化はないことから、今後、最高裁で違憲状態とされる可能性はあまり高くなく、参院選の選挙区割りを大きく見直すことは当面考えにくい。そのため、今回の選挙で50議席をわずかに超えて過半数をなんとか維持できたとしても、次の2028年の参院選では75議席前後の大勝が求められることとなる。現実的には、今の与党は6年後の2031年の参院選を見据えた対応が必要だ。

2024年の衆議院の過半数割れ以降、与党は政策ごとに組む政党を変えることで対応してきたが、合意形成に時間を要するなど、安定的な政治とは言い難い。この不安定な政治をさらに6年も続けるよりは、安定を求めて連立の枠組みの変更を求める声が高まりそうだ。大連立が噂されているが、与党内で選挙区での競合が非常に多くなることが難点だ。大連立の際、与野党ともに政党のガラガラポンが起こらない限り、近々の大きな課題に対応することを最優先とし、期間限定の連立となる可能性が高そうだ。一方、大連立以外の場合、大勝も大敗もありえる1人区よりも、大都市を抱える3人区以上で安定をもたらすかどうかが重要な視点となろう。具体的には、大都市に強い政党を新たな連立候補に加えていく方法などが考えられよう。