日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか(4)

/国交省補助金の在り方を財務省が指摘、「実験しただけ」で終わらないスキームの構築へ

※国内外の自動運転(自動運転タクシー、自動運転バス、マイカー)の開発動向について、随時情報発信しています。

【こちらをクリック】して頂くとご覧いただけます。

※本連載「日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか」の発行済みの号はこちら↓↓

(1)マイルストーンの2025年、国交省は補助金の減額で自治体の自立を促す

(2)認可取得で先行する限定空間・みなし公道編

(3)BRT編/専用道を持つ高速の路線バスBus Rapid Transit~

令和7年度の国交省補助金※1の給付先が決定しました。本連載(1)でも触れた通り、今年度は、自動運転レベル4の移動サービスの普及目標である「2025年度を目途に全国50カ所、2027年度に全国100カ所以上」の実現に向けたマイルストーンの年です。

=======

1.国交省のスタンスの変化 ~対象案件を絞り込み、補助率も削減~

昨年度まで補助率100%で自治体の実証実験を支援してきた国交省ですが、今年度は補助率が80%に抑えられています。採択件数も、前年度99件に対し、今年度は67件に厳選されました※2。

昨年度は、99件の中に全都道府県から最低1カ所は補助金の給付先がありました。しかし、今年度は、岩手、秋田、山形、福島、群馬、富山、滋賀、奈良、和歌山、島根、高知、長崎、大分、宮崎の14県が採択プロジェクトの無い県となっています※3。

=======

2.財務省が費用対効果を問題視 ~予算執行調査で国交省に指摘~

過年度の国交省の大盤振る舞いの問題視したのが財務省です。財務省は「令和7年度 予算執行調査」の中で、国交省による補助金は「効率性」に課題があると指摘しました※4。地域公共交通として自動運転車が社会実装されることを目的に割り振った国庫予算だったが、その費用対効果が期待値に満たなかったと見なされたことになります。

財務省の調査により、補助金によって実証実験が行われた調査対象ルートのうち、「自動運転の実装予定はない」と明言されたルートが1程度、自動運転を導入するかどうか「現段階では未定」のルートが7割程度にのぼることが判明しました※5。

また、全体的には運行距離が増加傾向にあるものの、運行ルートが1kmに満たないものが一定割合で存在し続けていることも問題視されました。中には、200mのルートしか走行していない事案があることも明らかになりました※6。

補助金ありきの実験が散見され、真に地域の公共交通として実用化していく道筋の見えない事例が多いのではないか、というのが財務省の指摘です。こうした補助金の使われ方が発生する一因として、国交省による事後の実績評価が十分に行われていないことも改善点として指摘されています※7。

実際、今年度の補助金の交付を受けられないことが分かり、長期運休を宣言した自治体もあります。愛媛県伊予市では、2024年2月から自動運転バスの実証実験を開始していましたが、今年度の67件からは漏れてしまいました。「国庫補助が不採択となったことを受け、事業費の捻出が困難」と理由を明示して、市民に運休を案内しています※8。昨年度は、のべ1,795人の乗車実績があったルートでした※9。

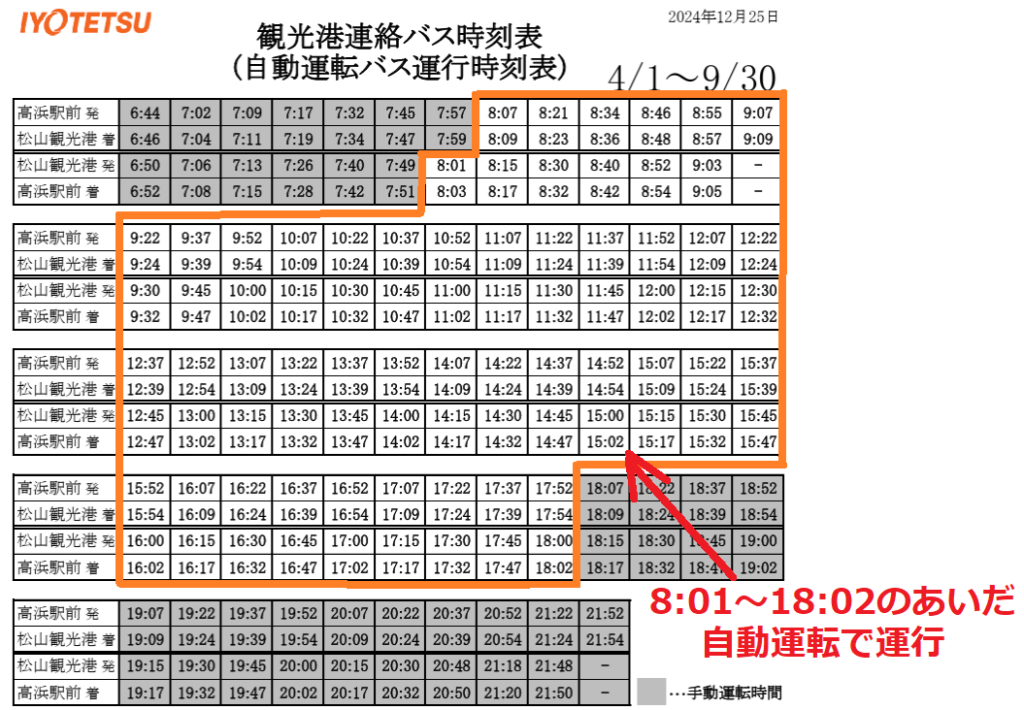

ただし、距離の問題については、その数字だけをもって直ちに批判することはできないと筆者は考えています 。さすがに200mは足腰に自信のある人ならば簡単に走り切れてしまう距離ですが、例えば、既にレベル4の認可を取得している愛媛県松山市の事例は、片道800mです。800mではありますが、高浜駅からフェリーターミナルのある松山観光港を結ぶ路線バスが走行していたルートです【図表1】。

このように比較的短距離ではあるものの、恒常的な移動ニーズが存在するバス路線は各地に存在します。また、松山観光港までの湾岸部は、交差点や歩行者との交錯も少なく、比較的自動運転化しやすいルートです。

人間のバス運転士が運転してきたこのような路線を自動運転レベル4に置き換えられれば、その運転士たちは、人手不足の別の路線を担当できるようになり、地域のバス網の最適化や改善に繋がる可能性があります。

【図表1:高浜駅~松山観光港のバス】

2025年4月~9月のダイヤでは、

8:01~18:02の便が

自動運転便として設定されている。

※オレンジ枠と赤字部分は筆者加筆

=======

3.自治体の自立を促す補助率削減~持続可能な運航コストの調達が大きな課題~

財務省の指摘もあり、今年度の国交省補助金は補助率が80%に引き下げられています。補助の無い20%分の調達方法について、各自治体と地域のステークホルダーのあいだで主体的に検討して欲しいという自立を促すメッセージが発されているのです。

現状、日本では実証実験の大半がバスです。「1台・1億円」という相場感が業界の中では語られていましたが、実際、自動運転バスの車両費が1台あたり平均 約1.1億円であることが財務省の調査で明らかにされました※10。したがって、新規で実証実験を始める自治体の場合、補助金の大部分は、車両の購入費用で消え、その他、リスクの洗い出しやシステムの整備などのイニシャルコストに充てられていきます。

自動運転プロジェクトの継続を目的とした新たな集金方法として、北海道上士幌町ではふるさと納税※11・企業版ふるさと納税※12、茨城県境町ではふるさと納税※13や視察の有償化※14、神奈川県川崎市ではクラウドファンディング※15などの活用が見られます。しかしながら、こうした手法による集金額は事前に見込むことが困難で、収入の柱に据えることにはリスクが伴います。目標額を下回ったときに運休になってしまうようなサービスでは地域公共交通とは呼べず、そのような不安定なサービスでは市民の利用意向も低下してしまうでしょう。

自動運転技術を活用しようという自治体の中には、高齢化や人口減少に直面している自治体が多く含まれます。働き手も乗り手も減っていくこうした地域では、運賃収入だけでサービスを維持できないことは自明であり、運賃だけに依らないに安定したランニングコストの調達方法を検討していかなければなりません。これは自動運転に限らず、地域公共交通網全体の課題と言えます。

財務省も「令和7年度 予算執行調査」の中で、自治体・地域のステークホルダーで運賃収入のほか、資金調達を工夫する必要性を指摘していますが、それと同時に、国としても地域交通を維持するために、独自の資金確保努力を支援していく検討の可能性を示しています※16。

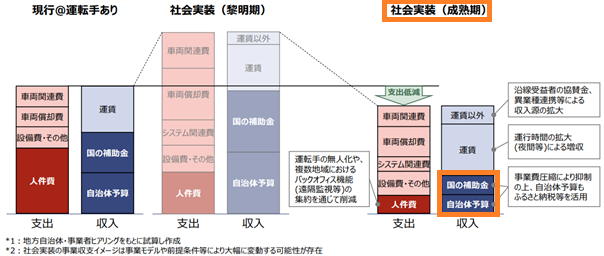

国交省、経産省、警察庁が連名で作成した「自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き」を見ると、「事業収支見通し(1台当たり)のイメージ」は下図のようになっています【図表2】。自動運転黎明期の現在は、車両の購入費用ほか、あらゆる経費が高止まりするのもやむを得ない状況です。

注目したいのは成熟期の内訳です。全体的な経費の圧縮により、人間が運転する公共交通から、自動運転に転換したコストメリットの創出を目指しています。しかし、その中でも「国の補助金」は一定の割合で残っています。この図から、ランニングコストについて何らかの補助を入れなければ、維持の難しいサービスが多く存在することを国は理解しているようです。医療機関や介護施設への通院、義務教育を担う学校への通学など、まずは目的地への移動を成し遂げなければ享受できないサービスは多岐にわたり、社会福祉、教育などそれぞれの分野に財源はあります。交通分野としての新たな財源の確保が議論される可能性もありますが、他分野との縦割りを排した連携で支えられる地域交通もあるでしょう。

【図表2: 事業収支見通し(1台当たり)のイメージ 】

しかし、自動運転レベル4の移動サービスは、認可を取得して実現したら終わりではありません。むしろ、その後、時刻表やルート通りに運行し続けるフェーズこそが地域公共交通としての役割です。自動運転車では、車両点検やバス停の整備などの一般的な運行経費だけでなく、システムのアップデートなど専門性の高い作業も生じます。こうしたランニングコストを調達し続ける部分が大きな課題となっています。

さて、今年度の選ばれし67件は実証実験プロジェクト、2種類に分類されています※17。うち13件は「重点支援事業」として扱われ、他地域に横展開が可能な先駆的な優良事例として最大3億円の補助が得られることになっています。残りの54件は「一般支援事業」として扱われ、補助額は最大1億円となっています。

次号(5)では、「重点支援事業」について具体的な事例とともに見ていきます。

=======

※1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)のこと。

※2 PwCコンサルティング合同会社「国土交通省 令和7年度事業「地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)」における公募結果の公表について」、2025年7月18日

※3 他省庁から、技術検証などの名目で自動運転プロジェクトに対する補助金を獲得できる可能性はあります。

※4 財務省「令和7年度 予算執行調査の調査結果概要(6月公表分)」、2025年6月27日

※5 同上

※6 同上

※7 同上

※8 伊予市「自動運転バス運行休止のお知らせ」、2025年7月23日

※9 FNN「伊予市・双海町の自動運転バスが8月から休止に 国の補助申請が不採択 運行費捻出できず【愛媛】」」、2025年7月25日

※10 脚注4に同じ

※11https://www.rakuten.co.jp/f016331-kamishihoro/contents/self_driving_bus/ (visited August 26, 2025)

※12 https://www.kamishihoro.jp/sp/enterprise_ftax (visited August 7, 2025)

※13 https://award.furusato-tax.jp/2022/prize_sakai_future (visited August 7, 2025)

※14 https://www.sakaimachi.jp//jidou-about.html (visited August 26, 2025)

※15 川崎市「川崎市自動運転バス実現への挑戦 ~このバス、みんなの未来行き~ 未来の公共交通への支援となるクラウドファンディングを開始します!」、2025年7月10日

※16 脚注4に同じ

※17 脚注2に同じ