輸出はじまる米中の自動運転、配車大手も巧みに提携

~欧州・アジアを攻める中国勢、米Waymoも海外進出でデータの攻防戦へ~

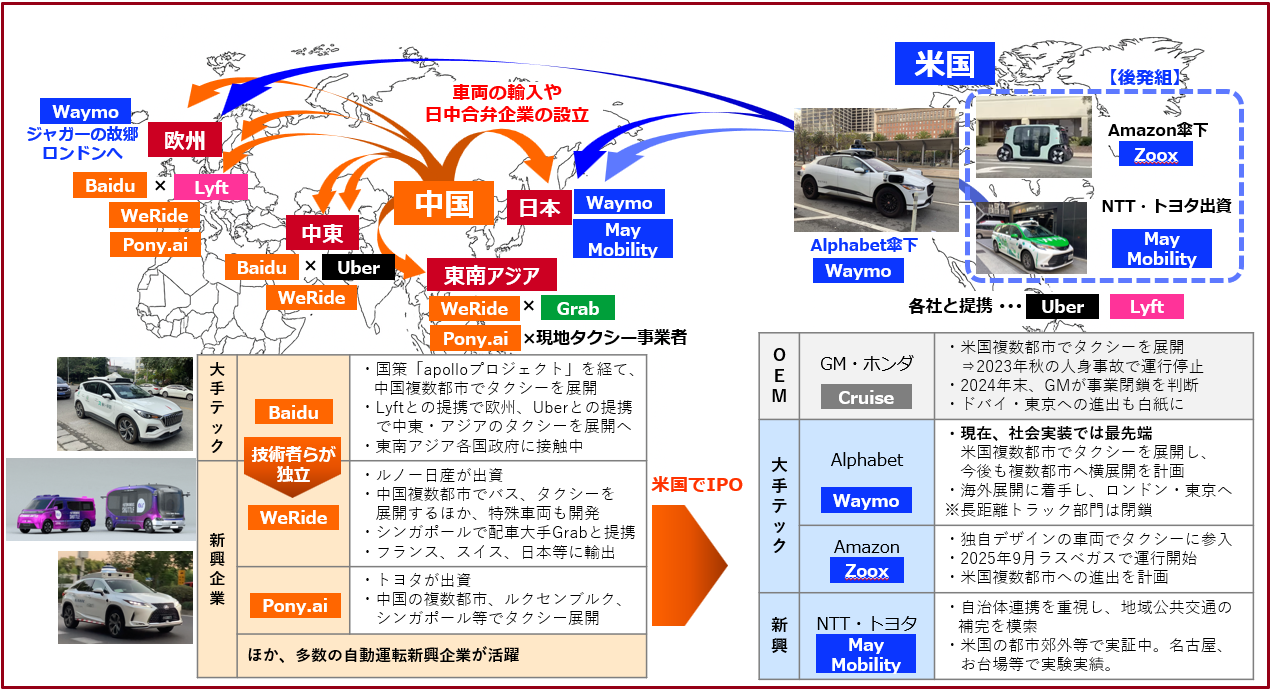

米中の自動運転企業の海外進出が本格化してきた。中国勢は、米中対立を背景に米国以外の地域、すなわち欧州、中東、東南アジアそして日本へとあまねく進出し始めている。中国から買う欧州・アジアという構図が鮮明になってきた。一方、米国勢では、Waymoが東京に次いで、ロンドンへの海外進出を発表した※1。ロンドンでは「2026年」というサービス開始時期が示された点で、社会実装に向けた検討が東京よりも進んでいる可能性がある※2。また、Waymoは 自社の自動運転システムの安全性を証明すべくに 、ドイツに本社を置く世界的な認証機関「TÜV SÜD」からの監査を受け入れることで、欧州を含む世界各地のステークホルダーからの信頼の獲得を目指している※3。

また、各都市ではアプリ配車という顧客接点だけでなく、タクシー車両の管理などのオペレーションを担う存在として、Uber、Lyft、東南アジアではGrabといった大手配車プラットフォーマーの動きが見逃せない。テック企業やスタートアップ企業が開発を主導する自動運転タクシーでは、自社専用の配車アプリが用意されているのが一般的だが、それを自分のスマホにインストールしてアクティベートするユーザーはイノベーターやアーリーアダプター層に限られる。さらに、自動運転システムの開発が基軸の彼らでは、各都市での車両の清掃や整備、運行状況の遠隔監視に関わる要員が不足している。配車プラットフォーマーは、市民に広く根付いたアプリとして顧客接点を提供すると共に、オペレーションに関わる要員を提供することを新事業と捉えている。

【図解/米中の自動運転プレイヤーの主な海外進出の動向】

(出典)各社ウェブサイト、プレスリリース、現地調査から筆者作成、画像はWeRideウェブサイト、その他は筆者撮影

1.中国から買う欧州・アジア ~自国のシステム開発遅れと高まるバス需要~

中国勢の躍進にはいくつかの理由がある。

自動運転車はAIやセンサー半導体といった先端技術を搭載し、街をセンシングしデータを収集しながら縦横無尽に走り回る。米中対立を背景に、中国製の自動運転システム、自動運転車を米国で拡販するのは難しい。そこで、中国の自動運転企業はそれ以外のマーケットを狙うことになる―――欧州とアジアである。 かつて、米国勢ではGM・ホンダのCruiseが輸出に積極的であり、東京とドバイへの輸出を決めていた※4。しかし、2024年末にCruise事業の閉鎖をGMが決断したため、いずれも白紙となった。これにより、一時的に中国勢のライバルが消失した。

また、欧州とアジアの先進国では、人口減少・少子高齢化などを背景に、ドライバー不足や高齢者の移動の足を補うソリューションとして自動運転技術を活用したい地域が多い。地域の公共交通―――すなわち、バスへのニーズが高い。 多くの中国の自動運転企業は複数車種に適用できる自動運転システムを開発しており、タクシーだけでなく自動運転バス(ロボバス)が商品化されている。一方、米国勢はタクシーが主力となっており、バスが提供できる点は中国勢の強みとなっている。

2010年代の欧州では、NAVYA、Easymileに代表されるフランスの自動運転スタートアップが台頭し、その車両は日本やシンガポール等にも輸出された。しかし、いずれも低速・小型の電動シャトルであり、構内専用車やコミュニティバスといった小規模な移動サービスの域を出なかった。近年、実証実験を積み重ねた結果、各地では地域交通の担い手として、手動運転の路線バスに引けを取らない環境と速度で走行できる自動運転システム、自動運転バスが必要とされている。NAVYAの“ARMA”は、日本でも最も多く走った車種の1つだが、現在、WeRide、アルファバス、Pix Movingなど中国製の自動運転バスへの入れ替えが始まりつつある※5 。日本への車両の流入経路としては、並行輸入のケースもあるが、中国本社と日本企業との合弁会社が設立されるケースもある。加賀電子の子会社エクセルと中国のEVバスメーカー江蘇常隆客車有限公司の合弁企業としてアルファバスジャパンがあり、TISと 中国の自動運転スタートアップPix Movingとの合弁企業としてピクセルインテリジェンスがある※6。

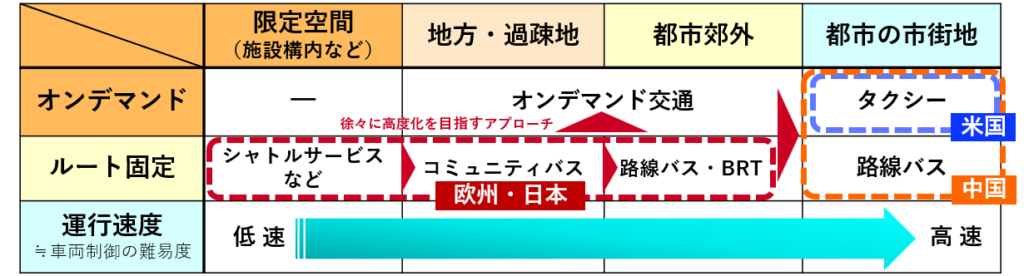

さらに、欧州・アジアの先進国では、実験時の安全性を重視し、施設構内や地域における小規模な移動サービスから着手して、徐々に難易度の高いエリア、つまり人口が多く・人口密度も高い「都市の市街地」での実装を目指す慎重な開発アプローチを取ってきた。米中はこれとは反対に、最初から最も難易度の高い大都市の市街地での実現を目指して実証実験を行い、システムを鍛えてきた。結果、欧州・アジアでは市街地で路線バスやタクシーを担えるような高度な自動運転システムが不足している。 難しい環境で学習を積んだ自動運転システムは、交通量や車線が少ないエリアに行っても通用するが、逆の開発アプローチでは過密な市街地では通用しない。

【図解/主要国・地域の開発アプローチ】

(出典)筆者作成

2.自動運転タクシーの現地オペレーターへ~Uber、Lyft、Grabの参入へ~

中国勢では、Baiduが「米国と中国以外のグローバル市場」を対象に配車大手と提携を相次いで発表した。 2025年7月に発表されたUberとの提携は中東・アジア向けである※7。UAEのドバイ、アブダビには、既にBaiduの自動運転タクシーが進出しているが、2025年中にUberアプリを通じた配車開始を目指す※8。翌8月にはLyftとの提携を発表した。こちらは欧州向けで、2026年にドイツ・イギリスを皮切りに、欧州の都市で横展開を目指す※9。

中国勢×配車プラットフォーマーの提携の動きは、東南アジアにも及ぶ。 WeRideは、現地配車大手のGrabとの提携を発表した。将来的なASEAN地域への自動運転サービスの拡大を念頭に、シンガポールのプンゴル・デジタル特区からロボバスとワゴン車による自動運転タクシーの導入を予定している※10。Grabは「Grab Academy」という人材育成講座を開講しており、実証実験中に車両に同乗する保安要員のほか、遠隔監視者、車両整備士など自動運転のタクシー・バスのオペレーションに必要な要員を自社で育成する※11。

米国においては、Uber、Lyftがそれぞれ、自動運転タクシー各社と都市圏ごとに提携を行っている。例えば、May Mobilityは、同社にとって初の都市型タクシー事業となるアトランタでの配車アプリにはLyftを選択したが※12、米国におけるタクシー事業の拡大に向けてはUberと複数年の戦略提携を発表している※13。

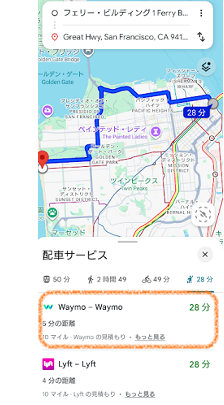

Waymoの場合は、アトランタ、オースティンではUberと提携したが、ナッシュビルではLyftと提携している※14。ただし、フェニックス、サンフランシスコ、ロサンゼルスでは自社の専用アプリで配車することになっており、顧客接点の在り方については検証中と見られる。 今後進出が予定されている都市でも、顧客接点となるアプリは統一されない可能性が高い。なお、自社アプリで配車が可能な都市では、グループ企業のサービスであるGoogleマップと連携が始まっている。経路検索を行った際、交通手段の1つとしてWaymoを利用した場合の所要時間が表示されるようになっている。

【Googleマップによる経路検索】

※サンフランシスコの例

(出典)筆者がGoogleマップを利用

3.試論:Waymo海外進出の裏にあるもの

~AlphabetにとってのWaymoは、ライフログ取得事業か?~

ドバイや東京への進出を計画していたライバルCruiseとは対照的に、長年、Waymoは海外進出の動きは見せず、米国内での自動運転サービスの実現と事業拡大に注力してきた。自社開発のLiDARの外販を2019年に短期間試みた時期があるが、これを除いて、自動運転システムの外販の動きもなかった※15。

そのWaymoが、2024年12月に東京、2025年10月にロンドンへの進出を発表した。大きな事業戦略の転換期を迎えていると言える。 筆者は、Waymoの自動運転タクシー事業を、交通サービスではなくデータ収集事業、特にライフログ取得事業と見ている。それゆえ、中国勢がアジア、中東、そして欧州へと先回りを始めた状況は看過できないのではないだろうか。

Web広告事業を軸に拡大してきたGoogleのサービスは、ユーザーの属性情報や嗜好に関わるデータを活用することで成り立っている。Googleアカウントで管理され、今ではメールやクラウド、アプリストアのGoogle Play、動画配信のYouTubeなど幅広いデジタルコンテンツを通じて我々の生活に浸透している。 そのGoogleだが、実は、デジタルと現実世界を繋ぎ合わせるサービスの開発では、何度か大きな失敗を味わっている。

1つはスマートグラス「Glass Enterprise Edition」である。コンシューマー向けに開発されたメガネ型のデバイスだったが、内蔵カメラが周囲を撮影する点に対してプライバシー侵害の懸念が高まり、2015年に廃盤に追い込まれた※16。Googleは次世代機として、倉庫や工場内等での作業をユースケースに想定した法人向けの「Glass Enterprise Edition2」をリリースしたが、こちらも2023年3月に販売終了となっている※17。

【一時外販していたWaymoのLiDAR】

(出典)Waymo

【Glass Enterprise Edition2】

(出典)NTTドコモビジネス

※オレンジ文字は筆者補記

もう1つは、カナダ・トロントの臨海部キーサイドエリアに建設するはずだったスマートシティ「Sidewalk Toronto」である※18。この計画でも、町中に設置されたセンサーによってGoogleに生活のすべてを覗かれるプライバシーへの懸念が高まり、2020年5月に建設中止となった※19。

Waymo事業は、親会社Alphabetが1度の増資で56億ドル(約8,600億円)の巨額を投じる決定を下す事業である※20。バスに比べれば、タクシーの運賃は高いが、自動運転タクシー事業として黒字化することを目論んでの事業ではないことは、この金額の規模からも明らかであろう。現時点のWaymoは、西側企業の中にはライバルも存在せず、極めて順調に拡大しているライフログ取得事業と見ることができる。米国においては、州法の規程によってオプトアウトが可能な場合もあるが※21、Waymoはユーザーのアカウントがアクティブである限り、名前、メール アドレス、乗車履歴などの情報を保持している※22。

こうして見ると、Amazonが倉庫内の作業や配送作業の自動化とは別の事業体として、自動運転タクシー部門であるZooxを傘下に収めているのも、同様の狙いがあってのことではないかと考えることができるのではないだろうか。

=======

※1 Waymo“Hello London! Your Waymo ride is arriving”, October 15, 2025

※2 東京では、日本交通、GOとの提携による試験走行(運転席には日本交通のドライバーが乗車)は行われているが、自動運転のタクシーサービスの開始時期のめどは明らかになっていない。

※3 Waymo “Independent Audits of Waymo’s Safety Case and Remote Assistance Programs”, November 5, 2025

※4 Cruise “RTA and Cruise Start Data Collection and Testing on Dubai Roads”, April 5, 2023、および、ホンダ「日本での自動運転タクシーサービスを2026年初頭に開始予定」、2023年10月19日

※5 Easymileは、近年、空港内や物流用途の車両の開発に主軸をシフトしている。

※6 加賀電子(株)「アルファバスジャパン、国内バス事業者を対象にユーザー会を発足」、2025年10月30日、https://alfabus-j.com/company および TIS(株)「TISと株式会社ピクシームービングが合弁会社「ピクセルインテリジェンス株式会社」を設立」、2024年7月30日

※7 Uber “Baidu and Uber Join Forces to Accelerate Autonomous Vehicle Deployment”, July 15, 2025

※8 同上

※9 Lyft “Lyft Partners with Baidu to Deploy Autonomous Rides Across Europe”, August 4, 2025

※10 Grab “Grab in Partnership with WeRide Unveils Ai.R Autonomous Service for Punggol”, September 20, 2025

※11 同上

※12 May Mobility “Lyft and May Mobility Deploy Their First Autonomous Vehicle Fleet in Atlanta”, September 10, 2025

※13 May Mobility “Uber and May Mobility Announce Strategic Partnership to Scale Autonomous Vehicles”, May 1, 2025

※14 Waymo “Bringing fully autonomous rides to Nashville, in partnership with Lyft”, September 17, 2025

※15 Waymo “Bringing 3D perimeter lidar to partners”, March 6, 2019

※16 CNN “Google Glass users fight privacy fears”, December 12, 2013, “The end of Google Glass, or a new beginning? Twitter has its say”, January 16, 2015

※17 Google “Glass Enterprise Edition Announcement FAQ”, Last updated: March 15, 2023

※18 カナダ自由人権協会(CCLA) “Toronto’s Smart City -Our Fight For Privacy” (https://ccla.org/major-cases-and-reports/torontos-smart-city/)

※19 CCLA “Let’s Not Forget, We Won”, June 26, 2020

※20 Waymo “Investing to bring the Waymo Driver to more riders”, October 25, 2024

※21 Waymo Help “Do not sell or share my data -Pursuant to the California Privacy Rights Act (CPRA)” (https://support.google.com/waymo/answer/13381216?hl=en)

※22 Waymo Help “Waymo Services Privacy Policy -Welcome to the Waymo Services Privacy Policy”, Last Updated: November 7, 2025”