配送ロボットの10台同時運行開始、実用化へ前進

パナソニックが、2025年1月23日に1人のオペレーターが10台の配送ロボットを同時に遠隔監視する条件で道路使用許可を取得し、実証実験を開始したと発表した1。

配送ロボットとは、低速小型のロボットによる自動配送を目指すもので、近年の通信販売の伸びや配送員の不足を背景に、宅配やフードデリバリーでの活躍が期待されている。

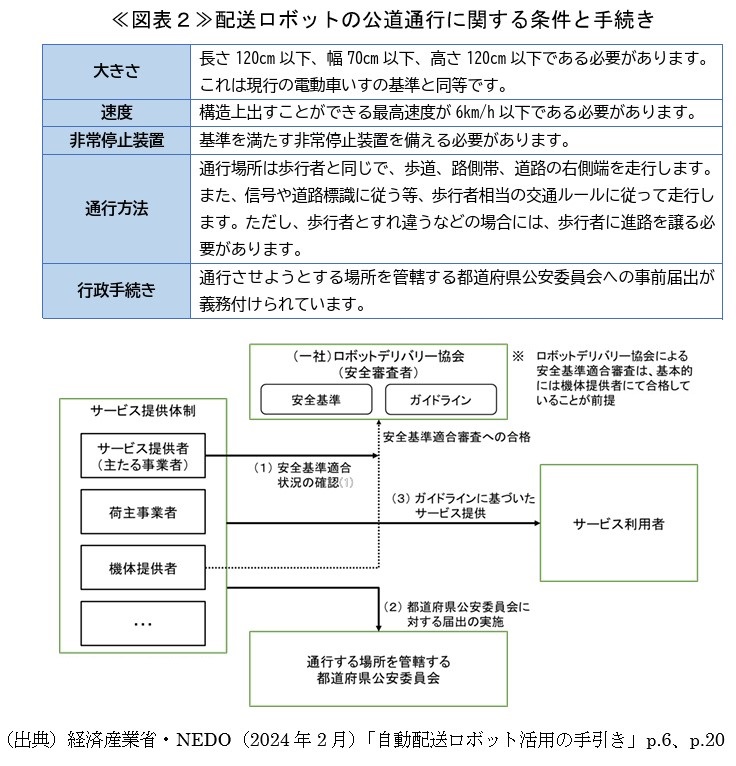

日本では2023年4月1日に施行された改正道路交通法により、遠隔操作型小型車と位置付けられ、公道走行に関する法制度が整った。電動車いす相当以下の大きさ、最高速度6km/h以下、外部から操作しやすい非常停止装置を備えること等を条件に、ロボットデリバリー協会等の安全審査者による安全基準適合審査と、その後の都道府県公安委員会への通行の届出により歩行者相当の通行ルールによる公道通行が可能となっている。なお、速度や大きさの超過、高度な自動運転をさせる等の通常の安全基準を超える実験的な走行や、書面での安全性証明を満たさない場合は、引き続き道路使用許可の取得が必要となる。

通行のための法整備はされた配送ロボットだが、実用化に向けては機体価格や運用費等の費用面の問題、段差や障害物等の物理的環境の問題や必要な3D地図データが歩道については乏しい等のインフラ面での問題、緊急時の対応体制の整備や、利用者の慣れ等の社会受容性の向上、速度積載量に合わせた稼働率や運送効率の向上といった運用面での問題等、様々な課題がある。

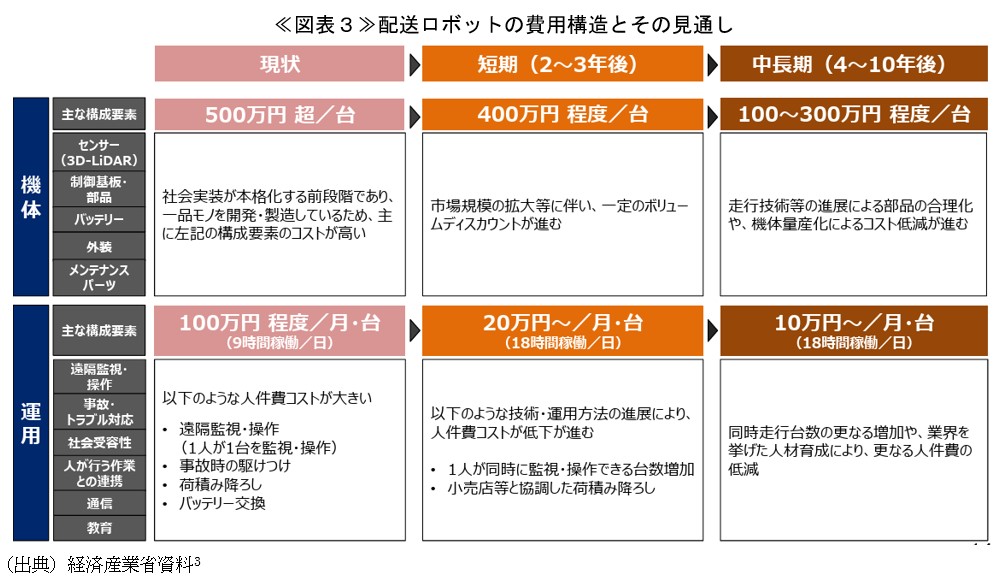

特に費用面は、2023年2月に経済産業省がとりまとめた情報によると、配送ロボットは機体価格が500万円超、1人の遠隔監視員が1台の配送ロボットを監視する場合1日9時間の稼働で月の運用費が100万円程度とされている。仮にロボットの稼働日数を30日/月、配送する荷物の量を3個/時とすると、1個あたりの配送費用は運用費だけで約1,235円となり、さらに機体に関する費用と通行に必要な3D地図データの取得といった初期費用も必要になる。現状の配送ロボットが高価であることがわかる。

経済産業省は1人の遠隔監視員が複数の配送ロボットを同時監視すること等で4~10年後に運用費が現在の1/10の10万円程度に低減すると見通している。また、最高速度6km/h以下で、荷台の大きさにも制限があることを考えると、1時間あたりに配送できる荷物の量も人間の配送員より少ないと考えられ、1人の遠隔監視員が1台のロボットを監視する状況では人手不足の解消効果も小さい。配送員不足の解決という面でも複数台のロボットを1人の遠隔監視員が監視する必要がある。

今回のパナソニックの実証実験では10台の配送ロボットを1人で監視するとしており、遠隔監視員の人件費という面では従来の1/10という目標を達成したことになる

1人で10台を監視するとなると問題となるのは安全性の確保だが、パナソニックはAIによる監視の優先順位の判断や歩道/車道境界の検知アシストの開発をすすめており、今回の実証実験ではこうした技術が採用されたものと考えられる4。また、配送ロボットは低速で、非常時には周囲から扱える非常停止装置を備えることから、高速で周囲からの介入が難しいドローンや自動運転自動車よりは複数台同時監視時の安全を確保しやすいと考えられる。

今後の更なる運用費の削減策としては2つの方向が考えられる。一つはさらなる車両数の増加や稼働率の増加である。1人の遠隔監視員が監視する車両をさらに増やせれば1台当たりの運用費を削減することができる。また、車両の稼働率をあげれば、荷物あたりの費用を削減することができるだろう。

もう一つは、車両の速度や積載量を向上する方向である。現在の配送ロボットは歩行者相当での通行を前提としているため、低速小型となっているが、自転車並みの15km/hあるいはそれ以上で走行すれば配送効率をあげることができる。また、大きさを大きくすれば一度に多くの荷物を配送することができるようになる。こうした中速中型の配送ロボットに関する法制度を検討するため、経済産業省とNEDOは、より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実装検討ワーキング・グループを設置して、実証実験等をおこなっており、2025年2月26日にそのとりまとめ結果を公表する予定5となっている。

ただし、中型中速になると遠隔監視員に対する負荷が高くなることから一度に監視できる車両数は低速小型よりも少なくなる可能性がある他、小回りが利かないことから、通行できる場所が制限されたり、受け取る利用者にとっての利便性が低下したりする恐れもある。

今後の技術の進展や利用者のニーズ、地域性を踏まえ、大型高速の自動運転自動車、中型中速の新しいタイプの配送ロボット、低速小型の現在の配送ロボットのいずれが適しているかは見極めていくことが必要だろう。

- パナソニックホールディングス(2025年2月6日)「日本初、遠隔操作型小型車の複数地域・合計10台同時運行の道路使用許可を取得し実証実験を開始 ロボットサービスの更なる業務効率化に貢献」

- 経済産業省(2023年9月)「自動配送ロボットの社会実装に向けて」p.4

- 経済産業省(2023年2月24日)「第7回自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会 資料3」p.14

- NEDO web magazine(2023年9月)「人とロボットが共存する日常を目指す「自動配送ロボット ハコボ」」

- 経済産業省・NEDO(2025年1月20日)「第4回 より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実装検討ワーキング・グループ 資料4 今後のスケジュールについて」

- 損害保険ジャパン(2021年8月18日)「【国内初】公道における無人自動配送ロボットによる ロボットシェアリング型配送サービスの実証実験を支援」