先進モビリティ:自動運転時代を見据え、車の「走るリビングルーム化」が加速

-CES2025視察報告(3)-

※自動運転を中心に、海外のモビリティ動向について随時情報発信しています。

関連のレポートは【こちらをクリック】して頂くとご覧いただけます。

今回は、CES2025の主要テーマ「AI」「デジタルヘルス」「先進モビリティ」の中から、「先進モビリティ(Advanced Mobility)」について取り上げる。 この分野の展示から筆者が強烈に感じたことは、「自動運転の時代がやって来る」という共通認識の存在である。

レベル4の車両であれば、運転手は不要となり、車内の乗員は皆乗客となる。レベル2+からレベル3のマイカーにおいても、運転から解放される時間が増加していく。こうした変化を前提とした車両デザイン、車室内のアクティビティの充実やパーソナライズ化のためのソリューションの出展が数多く見られた。

この連載では、 CES2025に見る車両開発のトレンドを3回に分けて報告する。 今回は車載インフォテイメントの拡充がもたらす車室内の装備、デザインの変化に着目する。

=======

<1.運転席からスマートコックピットへ>

コネクテッドカーの時代になれば、クルマは走るリビングやオフィスになる――この発想自体は、10年ほどからあったが、直近で開発争いを加速させているのは、テスラの存在とテスラをベンチマークに開発競争を繰り広げる中国の新興EVメーカーである。彼らが開発しているのは、環境政策に適応するための単なるEVではなく、レベル2+の自動運転機能(ドライバーに対する高度な運転支援機能)を搭載したスマートEVである。

インパネにあって当たり前だった速度計などの装置を廃止し、タッチ操作可能な液晶パネルに集約したテスラの斬新な運転席のデザインは、他のEVメーカーにも引き継がれた。液晶の増設、車載メニューの多機能化と相まって「スマートコックピット」と称されようになったデザインは、これからのマイカーに当然の装備になろうとしている。ハンドルの形状も多様化してきており、ハンドルを握り続けなければならなかった従前の運転のイメージが変わりつつある。

オプションで後部座席にもエンタメ用液晶が付く

スマートホームの展示の一部で、

右端の液晶では自宅内の家電が操作できる

=======

<2.車室内の隙間がすべてスクリーンに!? ~自分好みの空間の誕生~>

後部座席を含む車室内全体をエンタメ空間化する試みも見られた。これに伴い、運転席では専ら液晶パネルが用いられるが、その他のスペースでは、プロジェクターとスクリーンの組み合わせの活用も増えてきた。乗員の1人1人に自身の趣向にあった過ごし方を可能にすべく、投影先となる画面の数や面積は増加の一途を辿っている。

こうしたシステムの消費電力は車両から調達し、またエッジ処理については車内で行われることになる。CES2025では、液晶やプロジェクターの彩度といった性能を競うのに加え、拡充が進むインフォテイメントを車載システムとして統合するためのOEM向けのパッケージ提案が多く見られた。

【中国のHisenseによる車載ディスプレイ・プロジェクターシステムの提案】

ドアガラスやリアガラスなど、あらゆる空きスペースをスクリーン化し、プロジェクターでコンテンツを投影

また、国・地域ごとに利用可能なアプリやプラットフォームは異なるうえ、その人気には流行り廃りもあるため、ユーザーのニーズをとらえた更新が必要になる。また、自宅で視聴する場合には個別にサブスク契約が必要な動画配信等のサービスであっても、車室内で比較的短時間使うために1つ1つ契約しなければならないのはユーザーにとって負担になる。車載のインフォテイメントシステムのローカライゼーションや1つのパッケージ契約で多様な有料サービスの利用を可能にするソリューションがOEMではニーズが高まっている。シリコンバレーのXPERIはこのサービスを一手に引き受け、大手OEMのほとんどと契約を結んでいるほか、ソニーホンダのAFEELAでも採用されている。

=======

<3.AR・MR技術の活用>

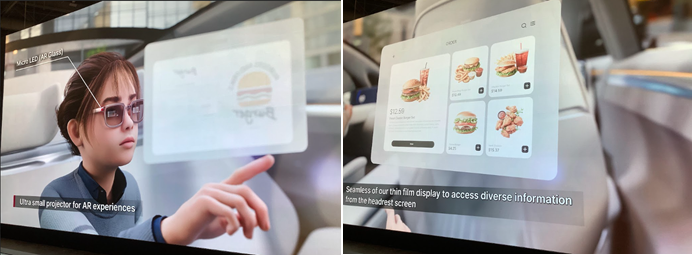

液晶やスクリーンを増やそうにも、車室内のスペースには限りがある。ならば、何もない空間に情報を投影して操作できるようにしてしまえばよい。韓国のLG InnotekやHyundai子会社のMOBISからはAR(Augmented Reality、拡張現実)・MR(Mixed Reality、複合現実)技術を活用したソリューションの提案がなされた。

重さや締め付けなど装着に難のあったVRゴーグルが、サングラス程度のARグラスに進化して数多く出展されたのもCES2025の特徴であった。LG Innotekのイメージムービーでは、空間に映し出された画面でドライブスルーの注文と決済を事前に済ませる様子が将来像として描かれた。

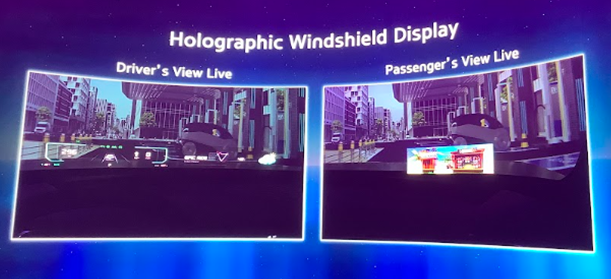

MOBISは、ドイツのZEISSと共同開発した透明なフィルム状のディスプレイ「Holographic Windshield Display」を披露した。この製品を用いると、プロジェクターからの投影によってフロントガラスやドアガラスに様々な情報を表示できる。ドライバー向けには追加的な走行情報が提供され、他の乗員向けには動画やゲームなどが映し出される。窓ガラスとして周囲の状況や景色を眺める機能も妨げられない。

少女がARグラスをかけて、ドライブスルーの注文中

窓ガラスから見える景色の上に、運転席では追加の走行情報が、

他の座席ではゲーム画面が表示されている。

=======

<4.おわりに ~次号、車室内を起点とした安心・安全や快適さの追求へ~ >

速度やナビゲーション、バッテリー残量など自動車の走行に関わる情報に加え、動画や音楽、ゲーム、さらには仕事用の書類ファイルなど、車室内で大量の情報を扱えるようになると、乗員は移動する時間を思い思いに有効活用することができる。まさに「走るリビングルーム」あるいは「走るオフィス」である。

しかしながら、後部座席や助手席の乗員はさておき、これだけ目線を奪われる先が車内に増えると、時には運転操作に戻らなければならないドライバーの集中力の維持が気にかかる。

CES2025の底流には 、「自動運転の進展により、人間は運転操作から解放され、自由な時間を獲得する」という共通認識があったが、その中には、適切な運転操作にドライバーを呼び戻すための安全対策や、事故防止策としての自動運転機能の活用も含まれる。

CES2025 における車室内空間の充実の軸の1つはインフォテイメントだが、もう1つの軸はドライバーの無意識の領域へ働きかける安心・安全、快適さを追求する取組みであった。

次号では、その取組みを取り上げる。

⇒【次号】続・クルマの「走るリビングルーム化」、エンタメを超えた安心・快適の追求へ

スマートカー普及に向けた課題を巡る一考察-CES2025視察報告(4)-

Continental傘下の車載ソフトウェア企業で、

ソニーホンダのAFEELAでも採用されている