自動運転レベル4の車両開発とビジネスモデルの行方

-Waymo、Zoox、May Mobility、スズキほか/CES2025視察報告(5)-

※海外の自動運転の開発動向について随時発信しています。

■自家用車(マイカー)の自動運転関連は【こちらをクリック】 して頂くとご覧いただけます。

■ロボットタクシー(自動運転タクシー)関連のレポートは【こちらをクリック】

CES2025では、自動運転レベル4のロボットタクシーや地域でのライドシェアの展開を目指すプレイヤーからの出展が多く見られた。今回は、直近の動向も踏まえ、主要プレイヤーの車両開発やビジネスモデルの戦略の違いを取り上げたい。

=======

1.総括

(1)車両開発について

高度な自動運転を実現するための車両・システムの装備には、いくつかの類型があるが、

今回の出展者たちに共通していたのは、車両に①を採用していた点である。

① LiDAR、レーダー、カメラ等のセンサーをフル装備して周囲を360度センシング。

センシング結果/位置情報/走行エリアの高精度3次元地図を突合し、AIで予測・判断しながら走行する。

② 安価なセンサーであるカメラの画像認識によってのみ360度のセンシングを行う。

取得可能データが限られるため、AIによる予測・判断への依存度を高めて走行する。

①では、車両やシステムの開発コストがかさむが、夜間の走行や対向車の陰に隠れた人・物体の認識などに対する安全性を担保するためには、既に実現、あるいは数年内に実用化予定の車両では①が選択されている。

一方、②はテスラが市販車向けに採用し、一部の中華系メーカーも追随する方式である。その時その時に場面におけるAIの判断への依存度が高いため、ルートやエリアの制約なく作動させやすい。最近話題のE2E(End-to-end)の自動運転に繋がるシステム設計だが、現状では、レベル2+(人間の運転者に対する高度な運転支援)の製品化に留まっている。

テスラは、3月25日、公式Xに同社のロボットタクシー“サイバーキャブ”の写真を添え、「テキサス州運輸局とオースティン市の支援のもと、今年6月からオースティンで始める」という告知を発信した※1。ロボットタクシーの実現に向けた新たな動きではあるが、この「始める」は、初めての公道走行試験を実施するという意味合いの可能性が高い。というのも、テスラはこれまで自社工場の敷地内、つまり私有地でしかロボットタクシーの走行試験を行っていない。2024年10月に公表されたプロトタイプが、公道に出て、さらに実際に乗客を乗せて、レベル4で走行できるようになるまでには、自動運転車に対して寛容な規制を敷くテキサス州とは言え、相応の公道走行実績の蓄積と安全性の立証を求められると考えられる。

※参考レポート:2024.10.15発行

テスラ、自動運転特化の新型車を遂に発表-移動サービスの実現に向けては、様々な認可上の障壁-

=======

(2)ビジネスモデルについて

ロボットタクシーは、基本的には独立採算を目指すビジネスモデルである。そのため、人口密度が高く、移動の目的地も多数ある大都市部において、高頻度で利用されることにより、いかに効率よく運賃収入を得るかが焦点となる。GM Criseが廃業した今、この分野はアルファベット傘下のWaymo1強の状況となっている。 Waymoは現在、米国のフェニックス、サンフランシスコ、ロサンゼルス、オースティンの4都市でロボットタクシーを展開済みであり、この先も首都や各州の主要都市へ進出するほか、初の海外進出である東京進出も控えている。Amazon傘下のZoox、イスラエルMobileyeのシステムを採用するVWなどがこれを追う状況にあり、2025年中に少なくとも1都市で乗客を乗せ始める予定となっている。

しかし、車両とシステム開発に莫大な先行投資が必要なロボットタクシー事業は、リターンを得るまでの厳しい体力勝負となっている。各プレイヤーは自社の配車アプリを用意しているが、新興の自動運転サービス専用のアプリではユーザー拡大に限界がある。そのため、 自動車での移動ニーズがある多くのユーザーに接触すべく、Uber、Lyftとの提携が米国市場の直近のトレンドである。

こうした自動運転を取り巻く厳しい状況から、Waymoに挑むのではなく、異なるビジネスモデルによる持続可能性を模索する動きも出始めている。クルマ社会の米国だが、路線バスや路面電車、地下鉄など地域公共交通は公営が主流であり、連邦政府からの補助金や地方自治体からの税収に支えられている。NTTやトヨタが出資するMay Mobilityは、高齢者などの移動に支障がある住民や交通網に問題を抱える地域をターゲットに、自治体と連携した社会福祉的なユースケースを探る。スズキが出資するGlydwaysも、専用道の整備を必要とする新たな自動運転の公共交通の実現を官民連携で目指す。

前者のロボットタクシーは都市型のモデルだが、後者は郊外や地方部での自動運転の持続可能性を模索する動きであり、社会課題解決を重視してきたこれまでの日本の自動運転開発にも通ずるモデルとして、今後の展開が注目される。

=======

2.レベル4の実用化を目指す主な出展者の概況

(1)Waymo ~新型車は運転席を残して規制リスクを回避、事業拡大のスピード緩めず~

ロボットタクシーのトップランナー:Waymo(ウェイモ)は、3車種を展示した。うち1台は、既に実用化しているジャガーI-PACEをベースにしたタクシー車両だったが、残り2台は今後導入予定の新型車で、中国・吉利傘下のZeerkと共同開発した車両と現代自動車のIONIQ5をベースにした車両が展示された。

Waymoは、2025年3月、米国内では4都市目となるテキサス州オースティンでI-PACEを用いて通常営業を開始した※2。また、初の海外進出となる東京にも、2025年に予定される試験走行時には既存のI -PACEを持ち込むとしている。

Waymoの商用化はジャガー初のBEVであるI-PACEに支えられてきた。しかしながら、2025年中にジャガーはBEVのラインナップの刷新を予定しており、I-PACEは在庫限りで廃盤となることが発表された※3。ロボットタクシー事業が拡大基調にある中、WaymoではEV車両の安定調達や電費の改善が課題となっており、今後は新車種を交えながら3車種を併用していくことになると見られる。Waymoスタッフにヒアリングしたところ、「IONIQは、I-PACEと同等サイズの車両で航続距離が長いBEVであったことから選ばれた」とのことであった。

ここで注目したいのがZeekrと共同開発した車両である。

2024年6月には、自動運転タクシー専用のレイアウトを取り入れ、運転席を廃止し、乗客向けの座席のみをゆとりある配置で設置する予定とリリースされた。 ところが、CES2025で展示された車両には運転席が残っていた。この点をWaymoのスタッフに確認したところ「規制リスクを回避するため」と即答であった。

米国では、ここ数年、自動運転サービス向けの車両の開発がFMVSS(連邦自動車安全基準、日本の道路運送車両の保安基準に相当)への適合性の観点で議論になっている。運転席が無く、ハンドルやブレーキペダルの無い車両の安全性を、どのように担保すべきかという解を連邦運輸局も模索中である。2024年12月に事業停止を発表したGM Cruiseのロボットタクシー事業の目算が狂った要因の1つも、自動運転専用にデザインされたCruise Originの量産に漕ぎつけられなかったことにある。

Waymoからは、自動運転に特化した理想の車内レイアウトを断念し、ハンドルを残すことで1席分の座席を犠牲にしてでも、事業をスタックさせる懸念を取り除くことを優先した攻めの姿勢が窺われた。

※参考レポート:2024.08.08発行

米国 自動運転タクシーの新型車両Cruiseは断念、Waymo、Zooxは導入へ

=======

(2)Amazon傘下のZoox ~独自車両を開発するも、当局からは監視の目~

Waymoと異なり、Zooxは独自開発の車両でタクシーサービスの実現を目指す。2025年にラスベガスで営業開始を目指している※4。CES2025の会期中は、まだ試験走行中だったが、ラスベガス・ストリップの随所に広告を流していた。

Zooxは、CES2024でも車両の展示を行ったが、この時は外観を見ることができただけであった。CES2025では、初めて車室内が一般公開され、実際に座ってみることができた。自社開発する小型のEV車両は、運転席が無く、乗客のための座席のみが設置されている。2人ずつ向き合って座るボックス席の4人乗りの設計である。各座席には、ワイヤレス充電ができるスマホ置き場やドリンクホルダーなどがあり、乗客が乗車時間を有意義に過ごせる内装を目指していることが分かった。ゆとりある車内空間や足元のスペースをアピールしているが※5、成人男性4人が乗ると足元が狭いようにも思われた。

Zooxは、ラスベガスのあと、サンフランシスコ、オースティン、マイアミにも進出予定である。ただし、 独自車両の安全性には当局が目を光らせており。FMVSSの認証プロセスの適切性については、2023年3月からNHTSA(連邦運輸省道路交通安全局)による立ち入り検査を受けている。ZooxはNHTSAの法規制部門で勤務経験のあるAmanda Prescott氏を規制対応担当に迎えて対応しているが※6、2025年3月には、自動運転ソフトのリコールも発生している。

なお、CESでは展示されなかったが、 Zooxは、データ収集・システムトレーニング用にトヨタのハイランダーを使っており、ハイランダーのほうが台数も走行実績も多い。 2024年1月時点では、センサー剥き出しのいかにも研究用だったハイランダーが、最近ではセンサー類をアセンブリーにした洗練された外観とカラフルなラッピングに変わっている。SUVのハイランダーは座席のゆとりも申し分ない。独自車両でのサービスインが難航した際の保険を掛けているのかどうかが、気になるところである。

■■

=======

(3)May Mobility ~トヨタ・NTT出資のスタートアップは自治体連携の地域交通を重視~

May Mobilityは、2016年にミシガン州で創業された自動運転システムを開発するスタートアップで、2023年秋にシリーズDの資金調達を1億500万ドルで終えている。 これまでの資金調達はトヨタとNTTが主導し、その他の出資者にもブリジストン、東京海上日動、MS&ADなど日系企業が名を連ねている※7。

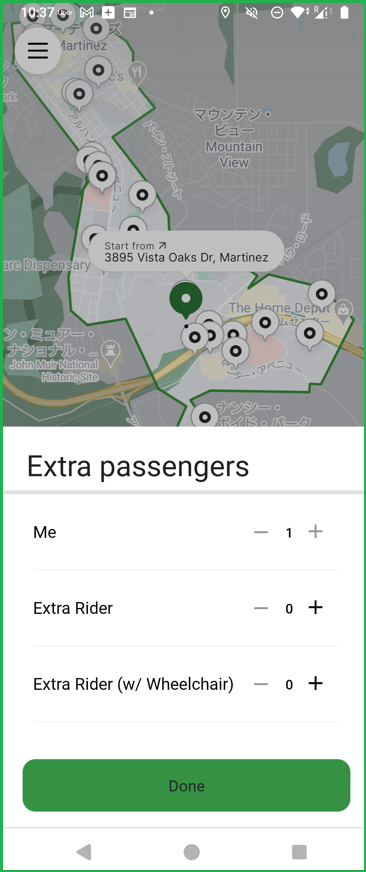

初期の市場として米国、カナダ、日本に狙いを定めており、BtoBとBtoG(Government)を重視したビジネスモデル追求に特徴がある。現在は、トヨタのシエナをベースにした車両で、 主に米国の都市郊外の住宅地を対象に、自治体と連携し、地域住民向けの移動手段の実証実験を行っている。10カ所前後の停留所を設けたルートで、例えば、サンフランシスコ郊外のコントラコスタ郡では郡立病院への通院手段の提供※8、アリゾナ州の州都フェニックスの郊外エリアでは、高齢者向けに地域のスーパーや公共施設等への移動手段の提供を目的とした実験を展開している※9。May Mobilityのアプローチは、高齢化の進展や地域交通網の脆弱化などの社会課題を自動運転技術で解消しようという日本の自動運転開発にも近しいものがある。

CES2025では、より輸送力の高い地域交通を実現すべく、イタリアのEVバスメーカーTECNOBUSと共同開発した30人乗りのバスが発表された。地域交通のほか、企業の敷地内の移動や空港での利用も見込まれている※10。May Mobilityのスタッフからは「自治体との連携を重視する当社のBtoG戦略から、やはりバスが必要という結論に行きついた」という説明であった。欧州産のバスをラインナップに追加することで、欧州市場の開拓も行っていくそうだ。

2024年度は、日本でもMAY Mobilityの車両を用いた長期の実証実験が行われた。

運転席に保安要員を置いたレベル2の状態ではあったが、名古屋駅の駅前を発着地点としたチャレンジングな実験で、交通量の非常に多い中心市街地で、一般市民への試乗を開放した数少ないケースであった。日本でのMay Mobilityの車両・システムの導入についてはNTTが独占交渉権を持っている※11。

運行エリアと停留所

=======

(4)スズキ出資のGlydways ~専用道を走る公共交通モデル~

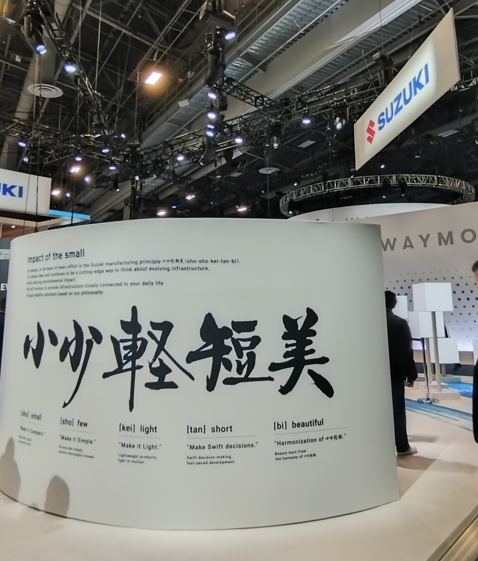

Waymoの隣にブースを構えたのは、CES初出展のスズキであった。

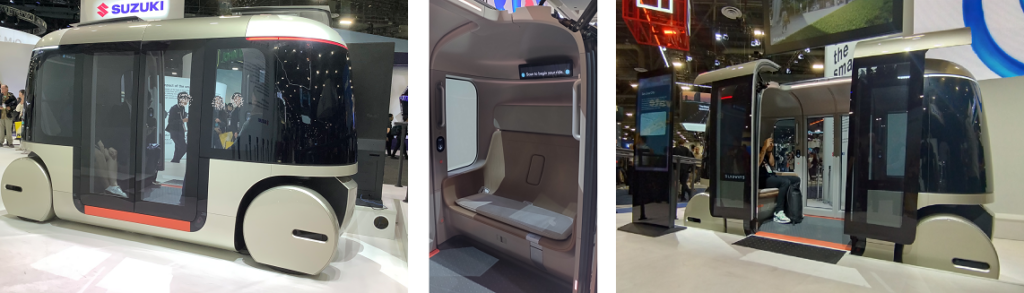

スズキは、「小・少・軽・短・美」の理念と共に、自社の軽トラックのほか、出資先の自動運転台車や配送ロボットなどを展示した。 自動運転の移動サービスの分野では、将来の車両開発での協業も視野に出資したGlydwaysの小型シャトルを展示した※12。

Glydwaysは2016年創業の米国のスタートアップで、 専用道を走行する自動運転の4人乗りの小型シャトルを開発している。個人高速輸送(Personal Rapid Transit、PRT)と称される同社の製品は、オンデマンド交通としての利用も、列車のような隊列走行も可能となっている。

専用道の整備・確保が必要になることから、都市計画・交通計画を担う自治体との連携を重視したモデルとなっている。2026年の走行開始を目指し、米国内でアトランタ、サンノゼ、サンフランシスコ郊外のコントラコスタ郡の3カ所でプロジェクトを進めている※13。アトランタでは、「世界で最も忙しい空港」と言われるハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港から国際展示場や多目的アリーナを結ぶ計画となっており※14、多数の利用者の移動ニーズに応えるとともに、道路渋滞の解消に繋がる新たな公共交通として期待されている。

=======

(5)Mobileye ~ドイツの都市型モデルはMobileye頼み、今後は米国でも勢力伸ばすか~

最後に、イスラエルのMobileyeを取り上げる。

Intel傘下で自動運転システムを開発するMobileyeは、CES2024に引き続きVW(フォルクスワーゲン)のID.Buzzをベースにした自動運転タクシーと、CES2023に引き続き自動運転小型バスのHOLON moverを展示した。

ID.BuzzはバンタイプのBEVで、開発パートナーであるVWが傘下のライドシェアサービス「MOIA」への投入を目指している。ドイツでは、ハンブルクとミュンヘンで実証実験をしており、現在は関係者のみが試乗できる状況だが、2025年中にはハンブルクで一般人もMOIAのアプリから乗車予約ができる見込みである※15。

ドイツにおける自動運転の移動サービスの開発状況は、日本と似て、公道実証実験を慎重に重ねてきたため、地方部でのコミュニティバスやオンデマンド交通の開発が先行している。開発が遅れる都市型のモデルは、Mobileyeのシステムを採用したMOIA頼みになる見込みである。

VWは、本国と並行して、オースティンを皮切りに米国でも走行試験を開始している。オースティンでは2026年までにサービスインを目指すこととしており、この他に3都市ほど展開予定地の候補がある※16。ドイツに比べて自動運転のロボットタクシーやライドシェアの進展が早い米国市場での展開も目論む。

公道走行試験中のID.Buzz

Mobileyeのシステムは、同じくテキサス州のダラスで丸紅が始める予定のロボットタクシー事業でも採用されるとの報道がある※17。欧米の両方で、Mobileyeの技術力が試される。

丸紅は、ユーザーとの接点となる配車アプリにLyftを使うとされる※18。Lyftは、May Mobilityとも提携を発表しており、2025年にアトランタでの配車はLyftのアプリを介して行えるようになる見込みである※19。ライバルであるライドシェア最大手のUberは、Waymoと提携しており、オースティンとアトランタではUberアプリからのみ配車が行える設計となる。

LyftもUberも、自社で自動運転の開発チームを抱えた時期もあったが、両社とも手放した。その後、手動運転のライドシェアサービスでユーザーを増やし、需給予測に基づくダイナミックプライシングや走行のルーティングのアルゴリズムを磨いた。 この顧客接点と配車システムは、新興揃いの自動運転企業からすれば、魅力的な拡販ツールである。LyftとUberから見ても、自動運転の車両やシステムといった高額のアセットに投資することなく、配車サービスのマージンを受け取れる。順調に自動運転サービスのユーザーを増やすことができれば、自社開発で行う場合よりも、高い利益率で自動運転サービスに関与できるだろう。

~おわり~

=======

※1 Tesla公式X 2025年3月25日(現地時間)の投稿

※2 https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2025/Ride-Into-the-Future-With-Waymo-on-Uber-in-Austin/default.aspx (visited March 27, 2025)

※3 https://www.jaguar.co.jp/jaguar-range/i-pace/index.html (visited March 27, 2025)

※4 https://zoox.com/journal/las-vegas/ (visited March 27, 2025)

※5 https://zoox.com/las-vegas/#footer-newsletter (visited March 27, 2025)

※6 ZOOX “Leadership In Focus: Amanda Prescott, Senior Director, Homologation”, Dec. 17, 2024

※7 May Mobility “May Mobility’s announces $105 million Series D investment round led by NTT to scale autonomous transit services”, Nov. 7, 2023

※8 https://www.maymobility.co.jp/locations/martinez-california/ (visited March 31, 2025)

※9 https://www.maymobility.co.jp/locations/sun-city-az/ (visited March 31, 2025)

※10 May Mobility “May Mobility unveils high-capacity electric autonomous vehicle with Tecnobus; Extends leadership in autonomous vehicle use cases”, Jan 7th, 2025

※11 日本電信電話株式会社「May Mobility, Inc.,への出資と同社自動運転システムの日本国内独占販売権の獲得 ~多様なステークホルダーとの連携による安全で持続可能なモビリティ社会の実現に向けて~」、2023年11月7日

※12 https://www.suzuki.co.jp/release/d/2024/0515a/ (visited March 31, 2025)

※13 https://www.glydways.com/ (visited March 31, 2025)

※14 https://aacids.com/automated-transit-network (visited March 31, 2025)

※15 https://www.volkswagen-group.com/en/moia-16058 (visited March 31, 2025)

※16 Volkswagen Group of America “Volkswagen launches its first autonomous driving test program in the United States”, July 6, 2023

※17 Tech Crunch “Lyft to launch Mobileye-powered robotaxis ‘as soon as 2026,’ starting with Dallas”, Feb. 10, 2025

※18 同上

※19 May Mobility “May Mobility to deploy autonomous vehicles to the Lyft platform”, Nov. 6, 2024