日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか(1)

~マイルストーンの2025年、国交省は補助金の減額で自治体の自立を促す~

※国内外の自動運転の開発動向について、随時情報発信しています。

■ロボットタクシー(自動運転タクシー)関連のレポートは【こちらをクリック】

■自家用車(マイカー)の自動運転関連は【こちらをクリック】 して頂くとご覧いただけます。

今年度の国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)」の公募が始まりました(~5月12日正午締め切り)※1。

2025年は、自動運転レベル4の移動サービスの普及に向けたマイルストーンの年です。岸田政権下において、「2025年度を目途に全国50カ所、2027年度に全国100カ所以上」という普及目標が設定されているためです ※2。 自動運転の実現に向けたプロジェクトでは、地方創生や地域社会DXなどの名目でも補助金の申請が可能なケースがありますが、普及目標と連動しているのが前述の国交省補助金です。

=======

1.政府のレベル4普及目標と国交省補助金の関係

普及目標は岸田政権下で見直され、実現時期が前倒されました。「デジタル田園都市国家構想」を掲げた岸田政権にとって、自動運転技術は、公共交通網の縮小や自動車運転が困難な高齢者の増加など、地方部の移動に関する社会課題を解消し、都市部とのQOLの格差を縮小する重要な先端デジタル技術でした。当初の目標は、「2025年を目途に全国40カ所、2030年までに全国100カ所以上」でしたが、最終的には「2027年度に100カ所以上」と3年も前倒しになりました。

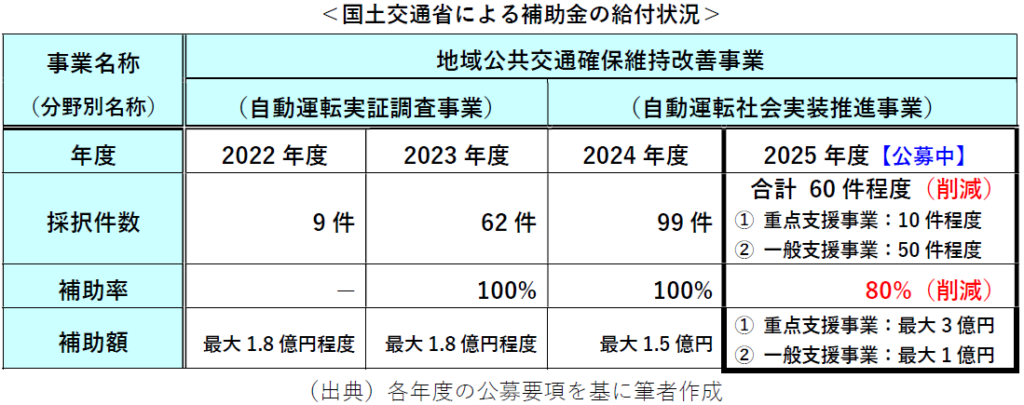

これを受け、国交省は自動運転の社会実装を急ピッチで進めるべく、「将来的にレベル4の実現を目指す」と宣言する全国の自治体に対し、補助率100%の大盤振る舞いで、実証実験の費用を支給してきました。2022年度はわずか9件しか採択されなかった自動運転分野の「地域公共交通確保維持改善事業」ですが、23年度は62件、24年度は99件のプロジェクトが採択されました。 事業名称も、実証調査事業から社会実装推進事業に改められ、給付を受ける自治体に対して、国交省は実験だけでは終わらせず、レベル4実現までの道筋を示すよう要求するようになりました。

=======

2.レベル4を支える法的枠組みと認可制度

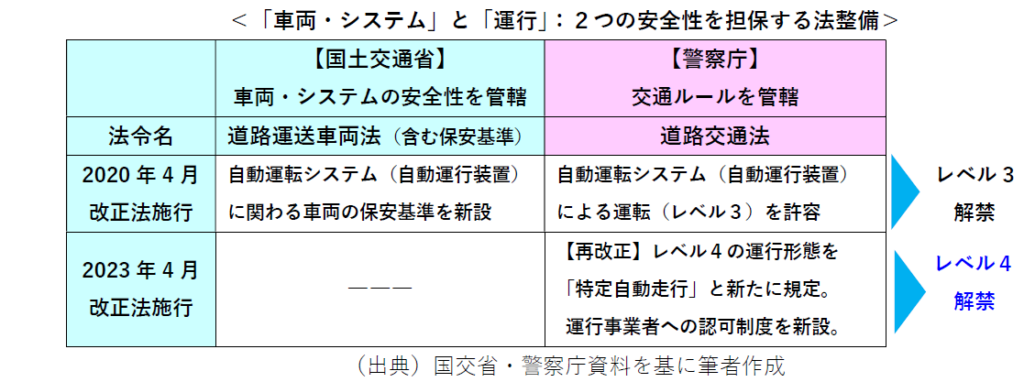

岸田政権下では、2023年4月に施行された改正道交法により、レベル4の社会実装のための法的枠組みも整いました。なお、現在の枠組みでは、個人所有のマイカーは想定されておらず、事業者提供の移動・物流サービスのみが想定されています。

レベル4は、ルートやエリア、時間帯、天候など自動運転システムを作動可能な条件に制約はあるものの、人間の運転者を必要とせず、平常時の運行から非常時の緊急停止に至るまで、すべての運転操作を自動運転システムが担う状態です。そのため、サービスを行う事業者は、自動運転車の車両・システムの安全性と運行計画等の安全性の、2種類の認可を得る必要があります。

=======

3.国内でのレベル4概況 ~施設内・地方部の低速モデルが先行、都市型のモデルは実験件数は増えたが…~

レベル4の認可取得が完了しているプロジェクトは、下表のとおりです:

※筆者追記:本レポートリリース後、大阪万博のバスが追加され、8カ所になっています。

日本は、地方部の社会課題解決に主眼を置いて、自動運転の移動サービスの開発を支援してきました。そのため、前述の国交省補助金の申請者は地方自治体、または地方自治体が代表者となって組成するコンソーシアムに限定されています。また、安全面に配慮して、他の自動車や歩行者との交錯の少ないエリアから実証実験を進めてきたため、施設の敷地内や専用道を持つルート、地方部の比較的短いルートでの自動運転バスの開発が先行しています。そのため、都市部の中心市街地を走行するようなモデルの開発は遅れています。

2024年度には、上表のほかに90カ所以上の補助金給付プロジェクトがあったわけですが、それらは運転席や車内に保安要員を同乗させたレベル2の状態で走行していたことになります。公道実証実験はレベル2の状態で始まるのが一般的で、この保安要員が常に車両の運行状況を見張り、システムでは対処できない場面になると、運転者として車両の操作に介入します。

レベル2ではありましたが、東京23区内、大阪市内、名古屋市内といった、交通量の多い中心市街地での走行に挑戦するバスやタクシーの実験が増えてきた点について、過剰なほどに安全サイドに立ってきた日本の自動運転開発が、実用的で現実的な用途に挑戦し始めたものと評価できます。

ただし、米中と比較して、特に自動運転タクシー(ロボットタクシー)の開発で後れを取っていることは明らかです 。 日本の自動運転政策は、低リスクの限定的な環境から始めて、徐々に高度化を図っていくアプローチでした。しかし、自動運転の要諦は、走行時の判断を担う自動運転システムの高度化です。低リスクの環境で育てたシステムは、都心では歯が立ちません。一方、米国のGM Cruise(2024年12月に事業閉鎖を発表)やWaymoは、最初から都市部をターゲットとし、複雑な市街地の環境下でシステムやサービス品質を磨くことで、他の大都市への横展開を進めていくアプローチでした。

自動運転バス

※画像はいずれも筆者撮影

ユーザーが多い都市部で、単価の高いタクシーを展開することは、ビジネスモデルの観点からも重要です。多額の開発費を必要とする自動運転事業では、都市部でのタクシーが最も効率よく運賃を得るモデルと言えます。また、Alphabet傘下のWaymoやAmazon傘下のZooxが自動運転タクシーに参入することで、将来、ユーザーの移動データから新たなサービスを開発するのであれば、やはり人口も移動の目的地も多い都市部がデータ入手に適しています。

※参考レポート:自動運転タクシーWaymoの日本進出について

■Waymo初の海外進出は日本、2025年初頭、東京で地図作成に着手

~ロボタクシーで日本交通&GOと提携した狙いは?~(2024年12月17日発行)

■自動運転タクシーWaymoの車両が東京に到着

~意外と人手のかかる自動運転のオペレーション、裏側を支える拠点整備も進む~(2025年4月11日発行)

=======

4.今年度は補助金・採択件数ともに削減 ~事業の持続可能性の検討が必要~

皆さんは、自動運転の路線バスに、いくらまでなら運賃を支払えるでしょうか?その運賃収入で、自動運転サービスを支えるのは極めて難しい状況にあります。 自動運転車を1台導入するのに必要なコストは、数千万円から1億円超とも言われます。自動運転車はカメラやレーダー、LiDARといったセンサーを多数搭載しているほか、走行環境に合わせたシステム整備と、走り出してからも定期的なシステムの更新が必要だからです。

日本では社会課題の解決策として期待される自動運転車ですが、この高級車を用いたサービスの持続可能性は大きな論点です。今年度、国交省補助金を得るには、この持続可能性が問われます。

まず、過年度は100%だった補助率が80%に削減されます。残りの20%分は、自治体や関係事業者らが別の方法で資金調達する必要があります。そのため、事業継続のための自立的で持続可能な中長期の収支計画(具体的な収入拡大・支出削減・事業費確保等の取組み)の検討が今年度の審査基準に盛り込まれています※3。ただし、石破政権下で設けられた「新しい地方経済・生活環境創生交付金」との併用は認められています。

また、採択件数も、前年度の99件に対し、今年度は60件程度に削減されています。このうち、最大10件程度は「重点支援事業」として扱われ、横展開が可能な地域公共交通の先駆的な優良事例として、最大3億円の補助が得られます。残りの50件程度は「一般支援事業」となり、補助額は最大1億円となります。

99件の芽が出た各地の自動運転プロジェクトが、その持続可能性や横展開の可能性によってふるいに掛けられる1年となりそうです。次回以降は、筆者が全国で見て回った2024年度実証実験の状況について、構内専用車/路線バス・BRT/タクシーなどの類型に分けて報告していきます。

⇒次号:日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか(2) ~認可取得で先行する限定空間・みなし公道編

=======

※1 国土交通省「令和7年度執行事業 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)」公募要項

※2 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」、2022年12月23日閣議決定

※3 脚注1に同じ