中国EV市場、中央政府が自動車保険変革を要請

前編/保険料高騰、引受け謝絶の横行に、サプライチェーン一丸でロス改善へ

※自動運転や電動化等の国内外の動向について、随時情報発信しています。発行済みのレポートは、【こちらをクリック】

世界最大のEV市場となった中国だが※1、市民がEVを選択するようになった背景には強力な産業振興策があり、EVのユーザビリティや所有を巡る諸課題が解消されたわけではない。

EVユーザーの悩みの1つが自動車保険である。ガソリンやディーゼルで走る従来の内燃機関車と比較して、EVの修理費や事故率は高止まりしている。そのため、保険会社では保険料の引上げが相次ぐほか、引受けの厳格化や実質的な謝絶が横行している。

こうした事態を受け、2025年1月、中央政府は自動車保険の改革を進めるための「指導意見」を保険業界のみならず自動車産業界などを含む広範な関連業界に向けて発出した※2。本稿では、EV先進国の中国で、自動車保険を巡って発生している社会問題について報告する。

=======

1.中国の自動車市場~NEV急伸の背景にナンバープレートの交付制限~

中国における2024年の自動車の生産台数は3,128.2万台(前年比+3.7%)、販売台数は3,143.6万台(前年比+4.5%)に達し※3、いずれも過去最高を記録した※4。その3台に1台以上が、新エネルギー車(新能源汽车、NEV)で、生産台数の1,288.8万台(前年比+34.4%)販売台数の1,286.6万台(前年比+35.5%)を占めた。

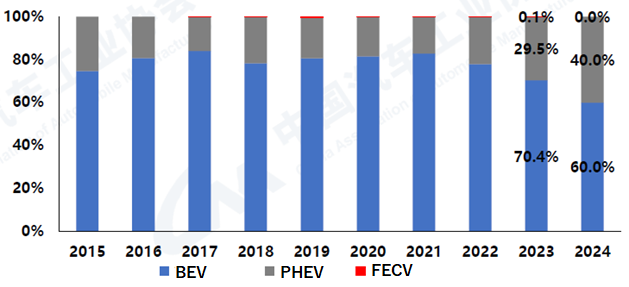

NEVに含まれるのは、バッテリー式電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド(PHEV)、燃料電池自動車(FCEV)である。なお、中国ではPHEVの中に、内燃機関によって走行中にバッテリーを充電するレンジエクステンダー搭載した車両が含まれている。以下、BEV、PHEVを総称する際にEVと表記する。

【NEVの新車販売における3車種の割合】

習近平政権は、2015年に公表した先端技術産業政策「中国製造2025」の主要10産業に自動車産業をノミネートし※5、以降、NEVの製造による国内産業の振興と国際競争力の獲得に取り組んできた。国内市場を形成するために、NEVの購入補助金が中央政府や地方政府から給付されてきた。

ただし、市民の車両購入の選択を左右する政策としては、各地方政府が設定する通行量規制やナンバープレート交付規制の影響が大きいと筆者は考えている。例えば、上海市では、ナンバープレートの交付にオークション制度があるが※6、所定のNEVであれば無料でナンバープレートが交付される※7。北京市でも抽選制やオークション制が導入されているが、所定のBEVに対しては無料で優先的にナンバープレートが交付されている※8。通勤や業務などで自動車を利用する差し迫ったニーズがある場合には、EVを購入しなければ、ナンバープレートが手に入らず、結果的に自動車を利用することができないのである。

=======

2.EV保険と引受け上の問題

(1)中国の自動車保険制度とEV向けの補償拡張

中国の自動車保険は、強制保険の「交通事故賠償責任保険」と任意保険の「商業保険」の大きく2つに区分される※9。強制保険は全国統一の内容で、第三者への対人・対物賠償を一定額まで補償するものである。「自動車交通事故賠償責任保険の強制加入に関する条例(机动车交通事故责任强制保险条例)」※10により、すべての車両所有者に加入が義務付けられるとともに、保険会社には引受けの謝絶や引受審査を遅延させることができないと定められている※11。任意保険には、強制保険の対人・対物賠償の上乗せ補償、搭乗者傷害保険、車両保険などの担保種目が含まれる。

中国の自動車保険は強制保険部分を除いて自由化されているが、中国保険業協会では業界の標準的な補償を盛り込んだモデル約款を提供している。2021年に、初めてのNEV向けのモデル約款(試行版)が公表された※12。この試行版では、主に内燃機関車には無かった充電に関わるリスクに対する補償拡張が行われた。具体的には、充電中の送電障害による車両損害の補償や、自宅等に設置する充電器の損害の補償、また自宅等に設置した充電器によって第三者への対人・対物賠償事故が発生した場合の補償などが追加された※13。

(2) 保険料高騰や引受け謝絶の社会問題化

EVの普及に伴い引受け台数が増え、EVへの補償拡張も進む中、2024年に入ると自動車保険への加入を巡るトラブルが多く報じられるようになる。

契約更改時に保険会社から提示された保険料が前年の1.5倍から2倍に跳ね上がった事例や、高リスク車両であることを理由に契約更改を拒否された事例が各地で報じられている※14。また、国や自治体の政策を受けてマイカーを内燃機関車からEVに切り替えたにもかかわらず、EVの保険料のほうが高くなったとか、高級車であるドイツBBA※15の車両よりも、国内の新興EVメーカーの車両の保険料のほうが高いことに納得できないという不満も消費者のあいだで広まった※16。

強制保険については、保険会社は引受け謝絶ができない条例の規則があるが、EV所有者からの見積り依頼に対して返信をしないことで、保険会社による実質的な引受け謝絶が横行していると報じられている※17。強制保険の引受けに要する期間を引き延ばすような保険会社の対応も条例の禁止行為に該当している。

(3)EVの保険収支

NEVのうち、特にEVの台数が増加する中で、保険会社は収支の悪化に直面している。2024年、中国の保険業界では3,105万台のNEVが付保され、その収入保険料は1,409億元(約3兆円)にのぼる一方、引受損失は57億元(約1,200億円)となっている※18。中国の自動車保険市場には被保険自動車として合計 2,795の車種のNEVが存在し、うち137車種は損害率が100%を超えていることが明らかになっている※19。

保険収支悪化の理由としては、NEVの大半を占めるEVの修理費と事故率が高いこと、一部のEVにおける保険料と車両の使用状況の不一致などが主な要因として挙げられている※20:

① 修理費高止まりの要因

EVでは汎用品の部品の流通がまだ少なく、純正部品が修理時に多く利用されていることが挙げられる。また、高価なセンサー類がアセンブリー化されて装備されており、軽微な損傷であっても、交換部品が大型化、高額化するケースが増えている。この点はバッテリーにも当てはまる。バッテリーパックの修理技法や診断技法が確立されていないために、軽微な損傷であっても安全性への懸念から新品への交換が行われている。

② 事故率が高い要因

EVはバッテリーから取得した電力でモーターを稼働させて走行する。そのため、内燃機関車に比べて、発進時に急加速が起こりやすい。この挙動にユーザーが慣れないために衝突事故を起こしやすいとされる。

③ 車両の使用状況の不一致

個人のマイカーを想定して引受けたBEVのリスク量と、使用実態に乖離があるケースを指す。中国では、DIDIなどの配車プラットフォームを介したライドシェアサービスに登録し、運賃収入を得るためにマイカーを利用するユーザーが一定数存在している。

=======

3.中央政府からの指導意見の発出

2025年に入り、中央政府から金融監督管理局、工業情報化部、交通運輸部、商務部の連名で、「NEV向け自動車保険の改革深化、監督強化、高品質発展の促進に関する指導意見」が発出された※21。宛先には、損害保険業界と各省、自治区、直轄市の監督当局のみならず、中国自動車工業会、中国自動車整備産業会、NEVを製造販売する自動車メーカー等も含まれている。

この指導意見は、短期、中長期の両方の目線から、EVのリスクに見合った商品開発、ロス低減や保険料負担の抑制策などの検討を要求しており、その手段として部品の供給網の整備などにも踏み込んでいる。具体的には、下記を含む21項目の要請が行われた:

-修理費の合理的な削減:市場に流通する部品の種類を増やすとともに、供給ルートを拡充し、修理費を引下げ、自動車のライフサイクル全体での使用コストの削減を実現する。

-保険商品の革新と料率の最適化:商用自動車保険の商品ラインナップの充実を図るとともに、業界内でのNEVに関わるデータの共有と活用を促進する。低速の衝突実験を業界全体で導入し、車両のモデルごとのリスクを自動車保険料に反映する仕組みの構築を検討する。

-消費者保護に向けた関連業界の協力と責任の強化:金融規制当局の指導的役割を強化するとともに、保険業界の自主規制の強化を促す。強制保険の引受謝絶や引受の遅延など、消費者の権益を侵害する行為に対し、厳粛な調査・処罰が行われるよう奨励する。

―商用自動車保険の商品拡充:「基本契約+変動」を組み合わせたNEV向け自動車保険と研究・導入により、配車サービスで利用されるNEVの適切な保険加入を支援する。また、「車両とバッテリーの分離」モデルに基づく自動車保険を研究・検討し、NEVに対する科学的・合理的な補償を提供する。

=======

4.おわりに~保険業界では緊急対策に着手~

指導意見を踏まえ、保険業界では緊急対策として「“车险好投保”平台(Easy Auto Insurance Platform)」を立ち上げた※22。無保険車の発生を抑制するための最後の受け皿で、一般的な販売チャネルでは引受保険会社が見つからなかったEV所有者は、ブローカーなどを介さず、引受保険会社に直接加入申込みをすることができる。保険会社は、このプラットフォームから受付けた申込みを拒否することができない。個人、法人いずれの契約も対象で、強制交通保険だけでなく、任意で付保する商用自動車保険にも加入できる。

運営開始日の2025年1月25日には、国営の中国人民保険集団(PICC)のほか、平安保険、太平洋保険など大手社を中心に10社が引受け保険会社に登録され※23、第2弾となる2月末には22社が追加され、合計32社が引受けを行っている※24。運営開始から3ヶ月間で50万6,600台のNEVに保険カバーを提供している※25。

このプラットフォームへの各保険会社の参加は、自社で十分な支払い能力と安定した事業運営能力を備えていることを担保した自発的なものと整理されている。長期的に見れば、NEVに関わる保険引受けや支払いデータの蓄積を進むことで、各社のプライシングや業務運営能力の向上に繋がる期待がある。しかし、短期的には、特に中小の保険会社では、高リスクの車両の引受け増加による、さらなる収支悪化が生じる可能性がある。

後編では、中長期的な保険引受けの適正化対策として「指導意見」が要請する「車体とバッテリーの分離に関する保険商品の研究・検討」に着目する。 バッテリー交換式のEVを普及させるため、中国では、車載バッテリー最大手のCATL(寧徳時代新能源科技)が率いる大規模な企業連合が誕生した。

⇒後編/CATL率いるバッテリー交換企業連合の出現 【クリック】

=======

※1 中国政府网「年时间,我国新能源汽车年产量由百万辆增至千万辆——坚定迈向汽车强国」、2024年11月15日

※2 金融监管总局 工业和信息化部 交通运输部 商务部「金融监管总局 工业和信息化部 交通运输部 商务部关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见」、金发〔2025〕4号、2025年1月13日

※3 中国汽车工业协会「中国汽车工业协会信息发布会」、2025年1月13日

※4 中国政府网「2024年中国汽车产销量再创新高」、2025年1月13日

※5 国务院「国务院关于印发《中国制造2025》的通知」、国发〔2015〕28号、2015年5月19日

※6 九三学社上海交通大学委员会「关于上海私车拍牌方案的建议」、2023年7月3日

※7 中国电动汽车百人会「在京沪买新能源车要注意这些,以便顺利上牌」、2025年6月19日

※8 同上

※9 PICC「交强险和商业险有很大区别,千万别买错」、2019年9月3日

※10 中国の「条例」とは、国務院が憲法および法律に基づいて定める行政法のこと。

※11 中国政府网「机动车交通事故责任强制保险条例」、中华人民共和国国务院令 第462号、2006年3月21日

※12中国保险行业协会「关于发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(试行)》的通知」、2021年12月14日

※13 中国保险行业协会「附件 1:中国保险行业协会新能源汽车商业保险示范条款(试行)」、2021年12月14日、およびPICC「新能源汽车商业保险专属条款有哪些特点?」、2023年4月12日

※14 承德市公安局「车主养不起的「电动爹」,保险公司也「赔不起」」、2024年11月22日

※15 中国における、メルセデス・ベンツ、BMW、Audiのドイツの高級車メーカー3社を総称する際の俗称。

※16 承德市公安局「车主养不起的「电动爹」,保险公司也「赔不起」」、2024年11月22日

※17 法治日报「频频遭遇拒保问题 新能源汽车续保怎么成了难题?」、2024年1月23日、および 新华网「车主保费高、险企承保亏——新能源车险两难局面如何破解?」、2024年12月25日

※18 中国精算师协会、中国银行保险信息技术管理有限公司「中国精算师协会 中国银行保险信息技术管理有限公司发布我国新能源车险2024年有关赔付信息」、2025年1月24日

※19 同上

※20 同上、および、中国政府网「新能源车险投保难、保费贵咋解决 四部门发文提出多项改革举措,推出投保平台」、2025年2月12日、腾讯研究院「2024新能源车险发展报告」、2024年

※21 金融监管总局 工业和信息化部 交通运输部 商务部「金融监管总局 工业和信息化部 交通运输部 商务部关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见」、金发〔2025〕4号、2025年1月13日

※22 中国保险行业协会 上海保险交易所「中国保险行业协会 上海保险交易所关于新能源汽车领域上线运行“车险好投保”平台的公告」、2025年1月24日

※23 同上

※24 中国保险行业协会「中国保险行业协会 上海保险交易所关于新能源汽车领域“车险好投保”平台第二批公司上线运行的公告」、2025年2月27日

※25 中国保险行业协会「“车险好投保”平台上线运行三个月超50万辆新能源汽车成功投保」、 2025年3月20日