「スーパーシティ法」が本年5月に成立した。スーパーシティ構想は、「最先端技術による“まるごと未来都市”」と紹介されることが多いが、「技術開発の実験場」ではなく、「持続性の高い新しい地域づくり」を目指す国家プロジェクトだ。今後、地域選定や他地域への横展開を進めていくうえでは、海外の先行事例も参考にしながら、地域課題の解決に向けて住民も参画できる地域づくりを実現する制度設計が欠かせない。

1.スマートシティとの違いから見えるスーパーシティへの期待

本年5月「スーパーシティ法(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律)」が成立した。同法はAI(人工知能)やビッグデータを活用し、自動運転やキャッシュレス、遠隔医療や遠隔教育など、生活全般をスマート化した「まるごと未来都市」を構築する構想を実現するためのものとされる1。

まず、本法のポイントを約10年前から議論されているスマートシティ構想との比較によって確認する。

内閣府「『スーパーシティ』構想の実現に向けた有識者懇談会」が取りまとめた最終報告では、以下のように上記の相違点について言及し、スマートシティとは別の概念と整理されている2。

これまで日本国内において、スマートシティや近未来技術実証特区などの取組があった。しかし、エネルギー・交通などの個別分野での取組、個別の最先端技術の実証などにとどまっていた。「スーパーシティ」は、これらとは次元が異なり、「丸ごと未来都市をつくる」ことを目指す。すなわち、①エネルギー・交通などの個別分野にとどまらず、生活全般にまたがり、②最先端技術の実証を一時的に行うのではなく、未来社会での生活を先行して現実にする。③その際、何より重要なことは、技術開発側・供給側の目線でなく、住民目線で理想の未来社会を追求することである。

上記から、スマートシティとの相違点は以下の3点となる。

① 包括性(個別課題ではなく複数の地域課題を包括的に解決しようとするアプローチであること)

② 社会実装(市民の社会生活への実装を目的とし、技術やサービスを手段と位置付けていること)

③ 住民重視(企業等が提供する技術やサービスの利用者である住民の目線を重視した施策であること)

行政システム、交通、物流、医療・介護、教育、雇用、エネルギー、防犯、防災・安全など複数の課題領域を包括的に対象とし、技術ではなく地域課題を中心に据え、地域課題を正しく抽出して解決方法を地域に根付かせていくために、行政や企業のみの意向だけでなく住民の参画を重視する、というイメージだ。

法律上も、複数の課題を対象にすることと、地域の住民から合意を得ることが同法の適用を受ける条件として規定された3。

スーパーシティ構想で最も注目すべきなのは、地域住民が「長く住みたい」、他地域の住民が「ここで住みたい」と実感できるような「住民主体」の地域づくりに主眼を置いている点であろう。これは、地域活性化に主眼を置く、政府のまち・ひと・しごと創生本部が掲げる「官民連携(企業参画)による地域づくり4」とも異なる大きな特徴である。

内閣府が公表している資料によると、候補地の選定条件は「新規開発型」と「既存都市型」の2つに区分されている。具体的な実施地域は、新型コロナウイルスの影響で当初の予定より数か月程度遅れ、公募期間が12月末から2021年2月ごろまで、対象地域の指定は2021年3月ごろになる見込みだ5。

政府は本年度全国で5箇所ほどの地域を特区に指定する方針だが、本稿執筆時点で56の自治体・団体からの応募があり6、中期的には人口や経済の規模の大小を問わず、多くの都市で推進される可能性がある政策として期待される。

2.住民主体の地域づくりの実現(デンマークの取組み)

前述のとおり、スーパーシティ構想の成否は、住民主体の考え方にいかに忠実であるかによると考えられる。ここでは、住民主体で地域課題へのソリューションを包括的に社会実装していく取り組みとして、特に住民との対話を重視する7とされるデンマークの事例を紹介する。

(1)国ベースの取り組み

デンマークでは、スーパーシティという用語ではなく、国家政策としての「スマートシティ」の定義の中で、デジタルソリューションの活用と住民参加を明記し、これらを住民にとっての福祉と持続的な成長のための「手段」にする旨が明確になっている点が特徴である8。

そして、この定義に基づいて「住みやすい都市を創り、持続可能性と成長を実現する」という地域づくりに係る国家ビジョンを掲げており、住民参加を形式的な手続きにせず、住民が長きにわたり住みやすい地域づくりを住民主体で行っていくことが、産官学民の多様な関係者にとってわかりやすく明確に示されている。

ビジョン実現に必要な技術やサービスを開発する具体的方法として、ユーザー起点の商品・サービスの開発の取り組みとして米国で生まれ欧州を中心に広がっている「リビングラボ」を設置する等の具体的な手法が明示されている9。

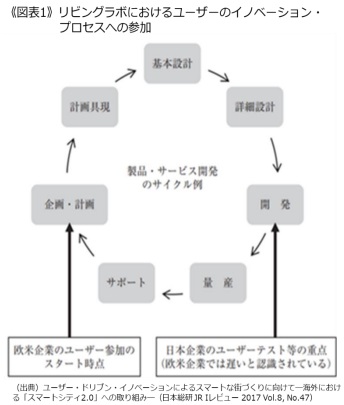

リビングラボとは、リビング(生活空間)と実験室(Lab)を組み合わせた言葉で、ユーザーである住民がイノベーションのパートナーとして企業や自治体、大学・研究機関等のステークホルダーとともに、アイディアの企画・設計から試作・生産等のプロセス全般に関与し、共創する取り組みのことを言う。《図表1》

リビングラボは、住民との対話を通じて「技術と実装の間のギャップを埋める」ための仕組みと言うことができる。我が国の「スーパーシティ」が今後詳細な制度設計や支援策を検討していくうえで、参考になると思われる。

(2)コペンハーゲン市の取り組み

自治体での取り組みとしては、コペンハーゲン市のCopenhagen Solutions Lab(CSL)がある。

同市は、2050年までに「脱化石燃料社会」を実現するとの国の方針を受け、スマートシティ戦略のひとつとして、2025年までに「カーボン・ニュートラル(二酸化炭素の排出量と吸収量が同じ環境)を達成する世界で最初の首都」になることをビジョンとして掲げている10。エネルギー消費、エネルギー生産、モビリティ、市当局における効率化を重点分野とし、各種プロジェクトを進めている。

CSLは、2014年にスマートシティ・プロジェクト委員会の中に設立され、2016年から2018年にかけてIoTやスマートシティ関連技術のショーケースとして交通や廃棄物の管理、大気汚染や騒音の計測などの実証実験を行っている11。

CSLは、市の部門間の横断的な課題解決の取り組みを促しながら、市民を巻き込み、企業や研究機関との連携も行う、スマートシティ開発に向けた産官学民連携のつなぎ役を担っている。《図表2》

例えば、同市の課題の一つである都市型洪水の解決に向けては、堤防・護岸・ダム等の治水管理のシステムとITS(高度道路交通システム)等の他のシステムとの連動が重要となる。CSLは、市の関連部門間でデータ連携を行い、効果的なソリューションにつなげていくうえで、各ステークホルダーが参加するハブとして役割を果たす。

加えて、イノベーションのインキュベータ(ベンチャー企業の技術、経営手法、起業家意欲に着目して、経営アドバイス、資金調達へのアクセス提供やビジネス・技術サービスへの橋渡しを行う組織)としても機能しているとされる。

CSLの取り組みとして特に注目すべきなのは、住民が新技術や新しいサービスの開発やテストに参加できる「SmartCitizen Borgerpanel(Citizen Panel)」という仕組みである。住民は、CSLのWebサイトからこのプログラムへ参加登録を行うと、新しいアプリケーションやサービスのテストへの見学、参加、評価、スマートシティ施策に関する最新情報の入手などの機会を得る12。

こうしたコペンハーゲンのスマートシティの取り組みは、「World Smart City Awards」を受賞(2014年)するなど13、国際的に高い評価を得ている。

3.おわりに

デンマークのスマートシティの取り組みでは、「住みやすい都市を創り、持続可能性と成長を実現する」というシンプルで明確な「目指す姿」をビジョンとして幅広い関係者に示すことによって、住民が「スマートシティのプロジェクトが、自らの生活の質を向上させることにつながる」ことを理解している。

また、リビングラボは産官学民連携の組織として、住民が新技術やサービスに直接触れて、地域づくりに主体的に参画する場としての機能を提供している。

こうした「明確なビジョン」と「具体的な仕組みづくり」が、デジタル技術や様々なサービスのユーザーである住民自身が課題を見出し、積極的に地域施策に参画することを促している。

こうしたプロセスを参考にしながら、これから日本で始まる「スーパーシティ」が、最先端技術の実証の場であった「スマートシティ」とは違う、住民主体、さらには住民主導で地域課題へのソリューションを包括的に社会実装していく地域づくりとして展開、推進されていくことを期待したい。