京都市の宿泊税が値上げへ

~オーバーツーリズム対策として観光政策とまちづくり両輪での議論が必要~

京都市は、宿泊料金に応じて宿泊者に課している宿泊税の改正条例案を2024年1月14日に公表した。改正案では、宿泊料100,000円以上の場合の宿泊税について、現在の1,000円から10倍の10,000円へ引き上げることが示された。一方で、宿泊者の多くを占める宿泊料20,000円未満の区分における宿泊税では、宿泊料6,000円未満の宿泊税を据え置き、宿泊料6,000円以上20,000円以下の宿泊税を200円から2倍の400円の引き上げに留めている。

本改正案は、宿泊税を上げながら、宿泊料金に応じた税負担の公平を図っている点が特徴だ(図表1)。

京都市は2026年3月1日以降の宿泊から新税額の適用を目指しており、本改正が実現すれば、現在約52億円の宿泊税額が約126億円まで増加する見込みだ。京都市はこの税収を市バスの利便性向上や京都駅周辺の混雑緩和といったオーバーツーリズム対策のほか、橋りょうの耐震補強や河川改修といった市民にとって利便性の向上につながる対策にも充てる予定だ。

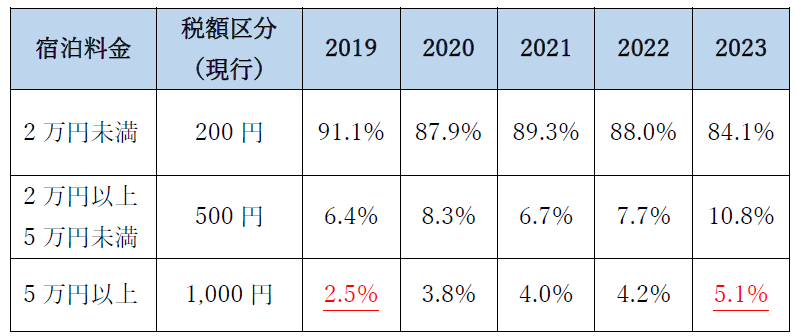

京都市が制度改正に踏み切った背景の一つは、近年の高価格帯ホテルの新規開業の増加や客室単価の上昇である。宿泊税全体に占める宿泊料5万円以上に係る税収の割合は、宿泊税導入の翌年度の2019年度が約2.5%であったのに対し、2023年度は約5.1%まで増加している。また、客室単価を見ると、15,610円(2019年度)から18,199円(2023年度)まで上昇している(図表2)。今回の改正はこのような税の負担力がある宿泊者から徴収することを企図しており、税負担の公平性の観点からも、宿泊税の増額は一定の理解を得ることができるだろう。

一方で宿泊税の使途については、今後のより一層の検討が望まれる。宿泊税の改正検討を行った際のアンケート調査では、宿泊税が市民・観光客双方にとって快適で便利な環境整備に使用されていることを知る市民の割合は約22.9%にとどまっている。観光客だけではなく、市民の利便性の向上を目指すならば、どのようなサービスに宿泊税を投入するか、市民との対話を通じた検討の場が求められるだろう。例えば、宿泊税を投入している事業の一つに観光特急バスがあるが、観光特急バスの運行日は土・日・祝に限られている。また、観光客が持ち込む大型スーツケースにより市民がバスに乗ることができないようなケースへの対策は、観光特急バスでは必ずしも十分とは言えない。バス運行日の拡大やスーツケース対策など、市民との対話を通じてこそ新たな対策が見えてくるのではないだろうか。

また、宿泊税については、宿泊料金に一定率を乗じて税額とする定率法や、増加する日帰り観光客への課税といった、現行と違う仕組みがありえる。京都市の宿泊税では5年に1度、見直しを検討することが定められている。次回改正に向けて、観光政策とまちづくりの両方の観点から、丁寧な対話の積み重ねが求められるだろう。観光先進都市である京都市の取組は他の自治体での取組にも大きな影響を与える可能性があり、注目していきたい。

《図表1》改正前後の宿泊料金区分と宿泊税

(出典)京都市資料より当社作成

《図表2》税額区分ごとの宿泊税収の内訳と客室単価

(出典)「京都市持続可能な街づくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会」資料より当社作成