軽貨物の安全対策規制が強化

~改正物流二法2025年4月1日に一部施行 (3)~

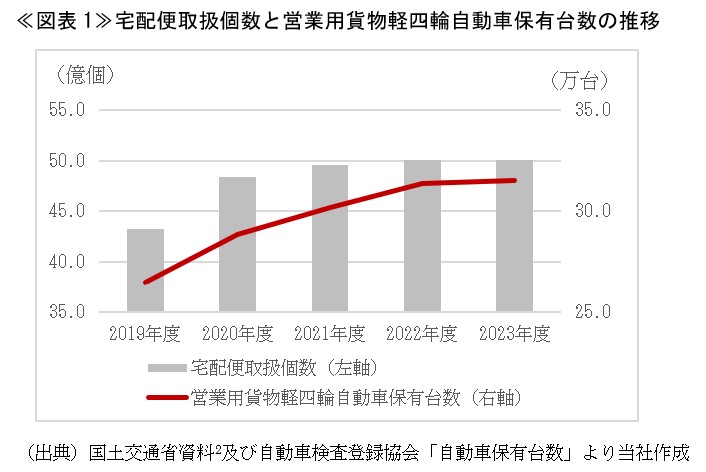

近年の電子商取引(EC)等の伸びから宅配便の取扱個数は年々増加しており、2023年度は約50億個となった≪図表1≫。また、ECプラットフォーマーや通信販売事業者が宅配便事業者によらない配達を行うこと1も増えており、宅配便の数以上に宅配荷物は増えていると考えられる。

こうした宅配を主に担っているのが軽自動車で配達する貨物軽自動車運送事業者である。軽ではない自動車を使用する一般貨物自動車運送事業(いわゆるトラック運送事業)が許可制で、許可の取得にあたっては1営業所5台以上の車両の保有や役員の法令試験への合格等を要するのに対し、貨物軽自動車運送事業は届出制で、個人事業主等でも比較的容易に開業することができる。

また、宅配の需要が増加していることを背景に、座席を主とする乗用軽自動車であっても、2022年10月27日から貨物軽自動車として登録し、貨物軽自動車運送事業に供することができるようになった。

以上のような参入のしやすさから営業用貨物軽四輪自動車の保有台数は宅配便取扱個数に比例して増加しており、2023年度末31.5万台となっている≪図表1≫。

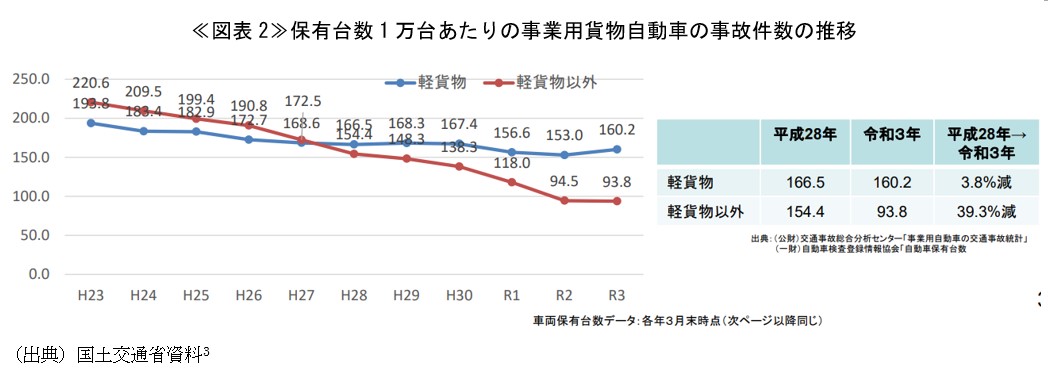

貨物軽自動車の増加とともに課題となっているのが安全の確保である。国土交通省の分析によると、軽貨物自動車保有台数1万台あたりの事故件数は、軽貨物以外の事業用貨物自動車を上回っている。また、軽貨物以外では保有台数1万台あたりの事故件数が減少傾向にあるのに対し、軽貨物では横ばいにとどまっている≪図表2≫。

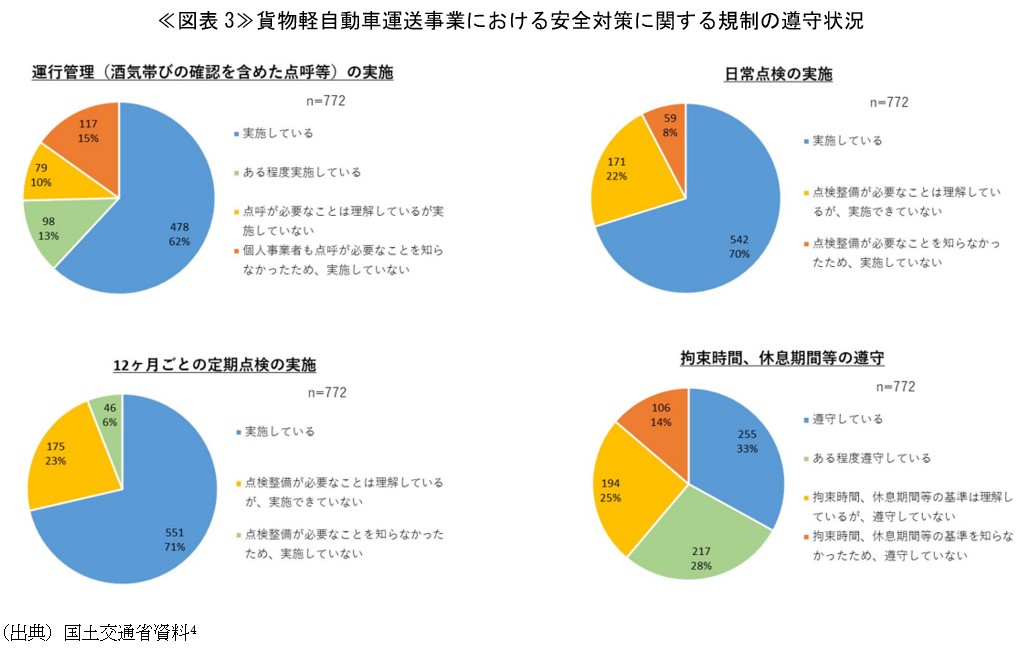

国土交通省は2023年3月に、貨物軽自動車運送事業者に義務付けられている、点呼等運行管理、車両の日常点検、車両の12か月ごとの定期点検及び労働時間規制である拘束時間及び休憩時間等について、遵守状況を調査した。調査の結果、各項目の遵守率は約3~7割にとどまっていることが確認された。特に、運行管理と労働時間規制については「知らなかった」という回答も約15%あり、貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策の実効性確保が課題であることが浮き彫りとなった≪図表3≫。

これらの状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法が改正5され、2025年4月1日から貨物軽自動車運送事業の安全対策に関する規制・運用が強化されることになった。

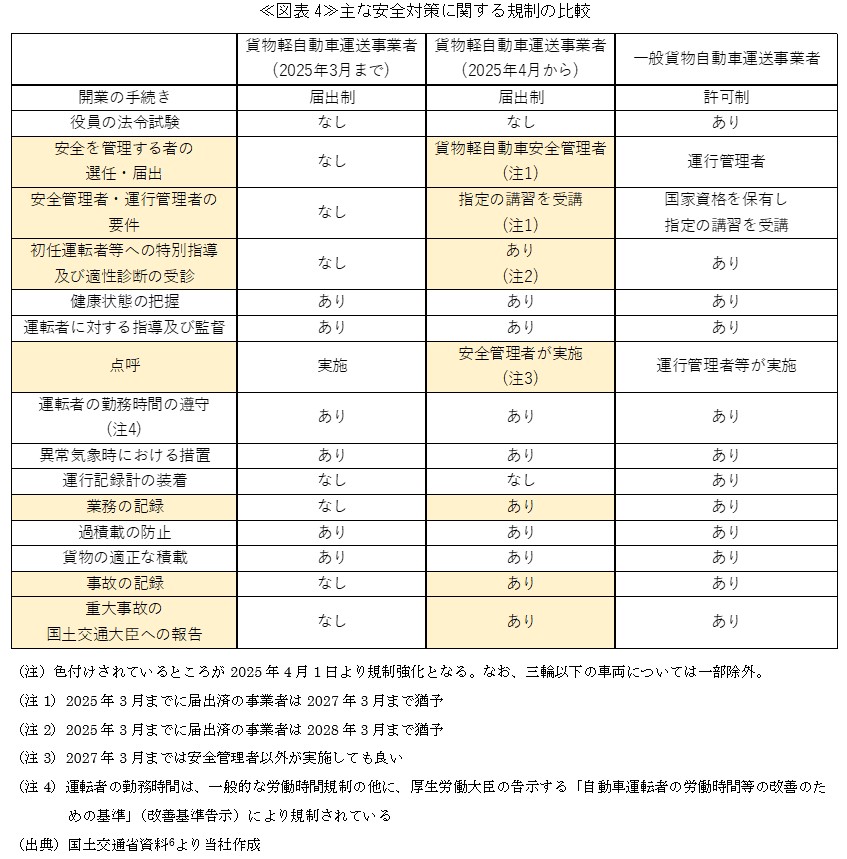

新しい規制では、安全管理者の選任・届出を義務付け、選任前及び選任後2年ごとの講習受講を義務付ける。これによって、安全対策に関する知識の習得を促す。また、初任運転者等への特別指導と適性診断の受診も義務付ける。さらに、業務の記録と1年間の保存を義務付け、労働時間規制等の遵守を徹底する。そして、事故発生時には事故の記録を行い、死亡事故等の重大事故については国土交通大臣へ報告することも義務付ける。

ただし、講習及び適性診断については全国の事業者が一斉に受講することは困難なため、2025年3月31日までに貨物軽自動車運送事業の届出をした事業者に関しては、安全管理者の選任・届出は2027年3月まで、初任運転者等への特別指導と適性診断の受診は2028年3月まで猶予される。

以上の規制を施行前後及び一般貨物自動車運送事業者と比較すると≪図表4≫のとおりとなる。

今回の規制強化により、貨物軽自動車の安全対策が徹底され、事故が減少することが期待される。一方で、従来と比べると貨物軽自動車運送事業の開業に要する手間や運転手の雇用後の特別の指導や適性診断の受診が増加しており、参入障壁があがったともいえる。また、業務の記録や事故の報告が行われることで、行政による業務実態の把握が容易となり、労働時間規制等の違反の抑止や、長時間労働や過積載を前提とするような配達・運送業務の委託の抑止、そういった違反を助長するような運送の発注を行う荷主等への勧告等7も行いやすくなると考えられる。安全管理者講習による労働時間規制の周知徹底とあわせて、長時間労働の是正が進むと見込まれる。

他方でこれらの政策により、2025年度以降は宅配を中心とした貨物軽自動車運送事業において、輸送力不足がより進む可能性がある。消費者も、置き配の活用や、配達を指定した時間帯には在宅して荷物を一度で受け取る等、宅配運転手の負担を減らす協力8が求められるだろう。

- 例えば、AmazonはAmazon Flex、ヨドバシカメラはヨドバシエクストリーム等の独自の配送網を構築している。

- 国土交通省(2024年8月23日)「令和5年度 宅配便等取扱個数の調査及び集計方法」p.3

- 国土交通省(2023年1月30日)「第1回 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 資料2 貨物軽自働車運送事業者が行うべき輸送の安全確保について」p.3

- 国土交通省(2023年5月16日)「第2回 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 資料3 貨物軽自動車運送事業の実態調査結果について」p.4

- 2024年5月15日に改正が公布された改正貨物自動車運送事業法及び改正物流効率化法をあわせて改正物流二法といわれる

- 国土交通省(2023年1月30日)「第1回 貨物軽自動車運送事業適正化協議会 資料2 貨物軽自働車運送事業者が行うべき輸送の安全確保について」p.10、国土交通省「貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました」及び国土交通省「貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)」。なお、規制強化の詳細は国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html(最終閲覧日:2025年3月14日))も参照。

- 貨物自動車運送事業法では、違反原因行為をしている疑いがある荷主について、国土交通大臣が働きかけ、要請、勧告及び公表を行うことができる。

- 再配達削減の取組みとその課題については、SOMPOインスティチュート・プラス(2023年11月15日)「物流の2024年問題と再配達削減への挑戦」を参照