物流の2024年問題でトラック運転手の働き方改革は進んだか

【内容に関するご照会先:ページ下部の「お問い合わせ」までご連絡ください】

1.物流の2024年問題と働き方改革

トラック運転手は長時間労働低賃金を背景に人手不足となっている。2024年4月1日から働き方改革関連法がトラック運転手についても施行され、年間の時間外・休日労働時間の上限が960時間1とされた。また、拘束時間2も年間最大3,516時間から3,400時間に削減された。これにより、なにも対策をしない場合、トラック輸送力は2024年度14.2%、2030年度には34.1%不足すると試算3され、「物流の2024年問題」と言われた。

さらに、低賃金を是正するため、国は賃上げの原資となるトラック運賃を上昇させることをはかり、トラック運転手の賃金を全産業平均並みに引き上げた場合の運賃として、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃(以下「標準的な運賃」)を告示した。2024年6月には標準的な運賃を8%引き上げており、国はこの効果によってトラック運転手について年6~13%の賃上げを目指すとしている4。

働き方改革関連法等の施行により、運転手の拘束時間に上限が設けられるとともに、トラック運賃の上昇が政策的に後押しされ、トラック運転手の長時間労働、低賃金の是正が期待されていた。

2024年度の状況を、各種統計と当社独自アンケートで確認すると、一定の改善は見られるものの荷待ち・荷役時間の削減が進まず、依然として輸送力不足の懸念があり、賃上げ及びその原資となる運賃の引上げも十分とは言えない。以下、労働時間、賃金及び運賃について確認していく。

2.長時間労働の是正

(1)労働時間の状況

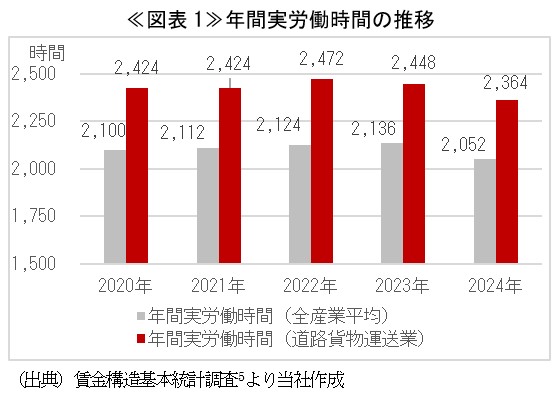

各年6月の労働実態を調査している賃金構造基本統計調査によると、2024年道路貨物運送業の年間実労働時間は2,364時間と2023年度から3.4%減少し、過去5年間で初めて2,400時間を下回った≪図表1≫。ただし、全産業平均2,052時間に対し労働時間は15.2%長く、長時間労働であることに変わりはない。また、賃金構造基本統計調査は6月単月の労働実態を調査したもので、年間の拘束時間及び時間外・休日労働時間を直接示すものではない。

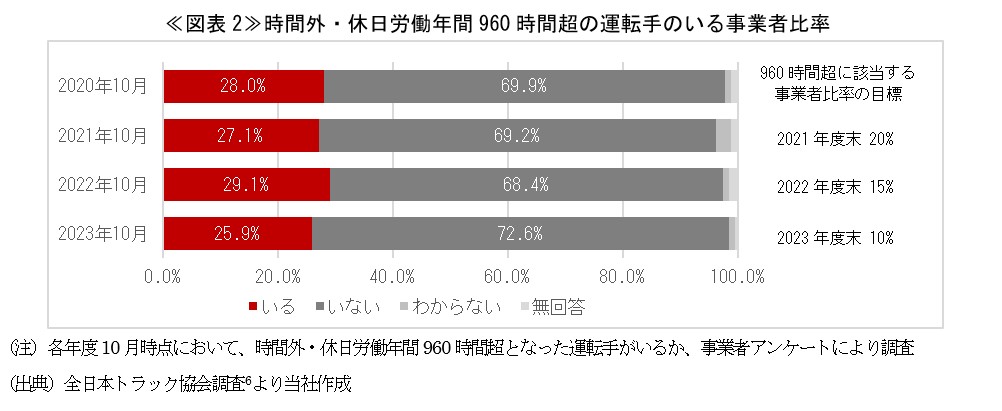

年間の時間外・休日労働時間を調査するものとして、全日本トラック協会が協会加盟社に対して年間で時間外・休日労働が960時間を超える運転手がいるかどうかアンケート調査を実施している≪図表2≫。全日本トラック協会としては、年間時間外・休日労働960時間を超える運転手がいる運送事業者の割合を毎年度5%ずつ削減し、2024年度からの規制に対応する予定だったが、2023年10月時点で年間時間外・休日労働960時間を超える運転手がいる運送事業者が25.9%と対応は遅れていた。

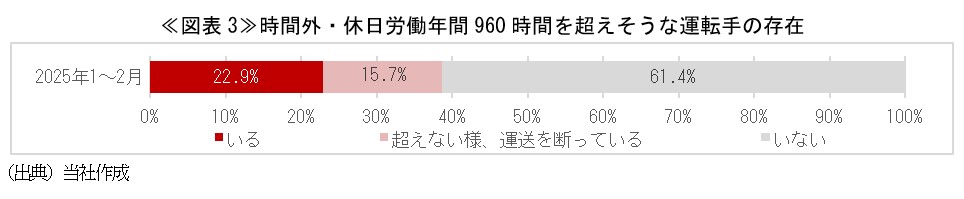

当社では現状の速報的把握と、960時間超の運転手がいない事業者のうち規制強化によって運送を断っている事業者がどの程度発生しているか把握するため、2025年1~2月に独自にアンケートを実施7した。運送事業者関係者70名から回答を得、その結果は≪図表3≫のとおりとなった。

時間外・休日労働年間960時間を超えそうな運転手がいる事業者が22.9%、超えないよう運送を断っている事業者が15.7%となっており、2024年度に入っても引き続き長時間労働の是正が課題であること、労働時間規制を遵守するため運送を断っている事業者が相応にあることが確認された。

(2)荷待ち・荷役時間の削減

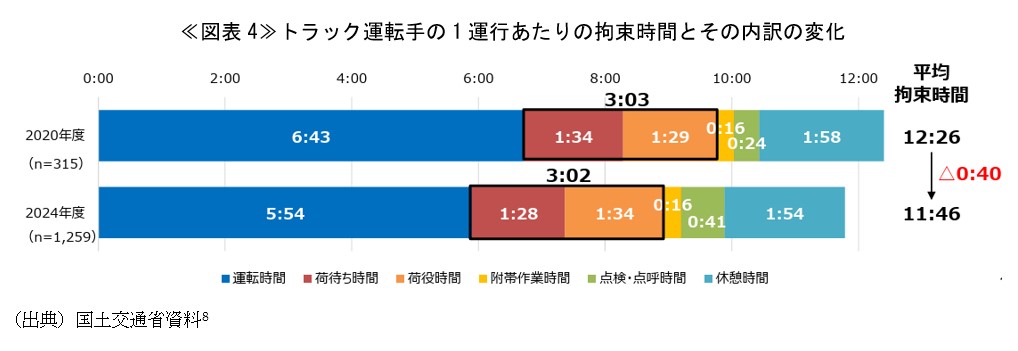

トラック運転手の仕事は、一般的に「運転」、トラックの発着場所が空くことや荷物の準備等を待つ「荷待ち」、荷物の積み降ろしをする「荷役」、検品等の「附帯作業」、安全を確認する「点検・点呼」、そして「休憩」に分けられる。このうち「運転」はトラックの速度と運送距離に依存するため、削減は輸送力の減少を意味する。また、「点検・点呼」や「休憩」も安全確保のための法定事項であり、大幅に減らすことは難しい。このため運転手の長時間労働の是正には、「荷待ち」「荷役」「附帯作業」の時間を減らすことが重要となる。

国は2023年6月2日に決定した「物流革新に向けた政策パッケージ」において、2020年度で平均3時間あった荷待ち・荷役時間を、3割以上の運行で2時間以内に改善する目標を掲げていた。しかし、国土交通省が2024年9月19日から11月30日に行った直近の調査では、荷待ち・荷役時間はほとんど改善していない≪図表4≫。結果として、拘束時間規制による拘束時間の減少が運転時間の減少につながっている。当社アンケートでも労働時間規制を超えないように運送を断っているという回答が16%あり、このまま荷待ち・荷役時間の削減が進まない場合、運転時間の減少により運送を断られる荷主が増える可能性がある。

国が荷主を対象に2023年度末に行った調査10では、「荷待ち・荷役時間をすべて把握できている」と回答した荷主は、発荷主の22%、着荷主の27%であった。この調査では、把握できている荷待ち・荷役時間については、ほとんどの事業者が目標とされている2時間以内と回答しており、荷待ち・荷役時間の削減が進んでいるように見えた。

しかし、2024年度の調査では、荷待ち・荷役時間の削減が進んでいないことが判明した。2023年度末時点で荷待ち・荷役時間数を把握できていなかった7~8割の荷主の運行では、荷待ち・荷役時間の削減が進まなかった可能性が高い。今後は、まず荷待ち・荷役の実態を把握し、その後、運行時間の調整やトラック発着時間を予約するシステムを活用して荷待ち時間を減らしたり、パレットやフォークリフトといった機材を導入し荷役時間を減らしたりすること等が求められる。

3.低賃金の是正

(1)賃上げの状況

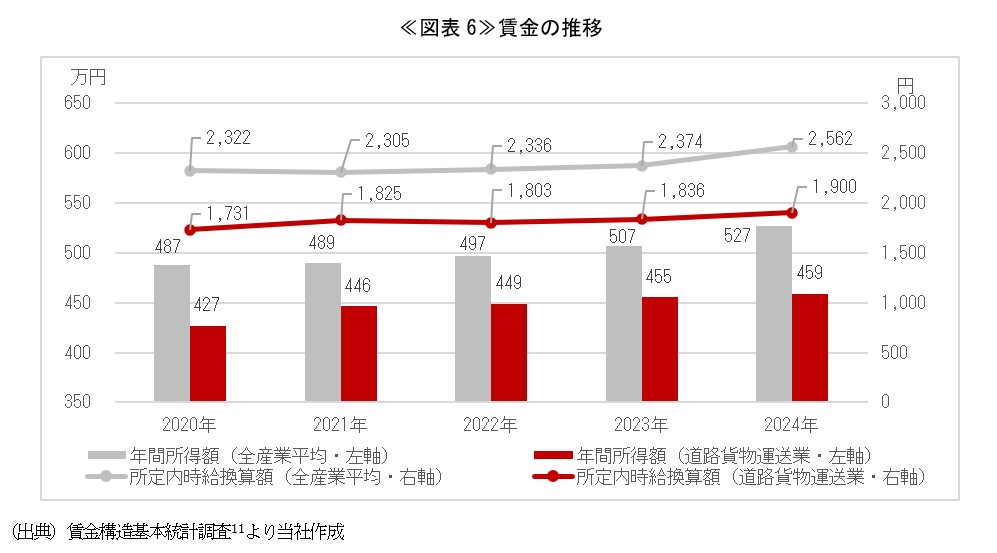

賃金構造基本統計調査によると、2024年道路貨物運送業の年間所得額は459万円、所定内時給換算額は1,900円で、全産業平均より年間所得で13%、所定内時給換算額で26%低くなっている≪図表6≫。また、2023年から2024年にかけての上昇率は年間所得額で0.9%、所定内時給換算額で3.5%と、国が目標とする年6~13%の賃上げには届いていない。

全日本トラック協会の調査では、道路貨物運送事業の2023年度賃金のうち15%が時間外手当12である。2023年から2024年にかけて、道路貨物運送業の所定内時給換算額は3.5%上昇したものの、年間所得額の伸びが0.9%にとどまった原因として、長時間労働の是正により時間外手当等が減少したことが考えられる。働き方改革により、長時間労働が是正されるとともに低賃金も改善されるためには、所定内時給換算額を上昇させることが必要だ。また、全産業平均の所定内時給換算額は7.4%上昇しており、賃上げによりトラック運転手を魅力的な職業とするという目標は、所定内時給換算額の面でも達成できていない。

(2)運賃の状況

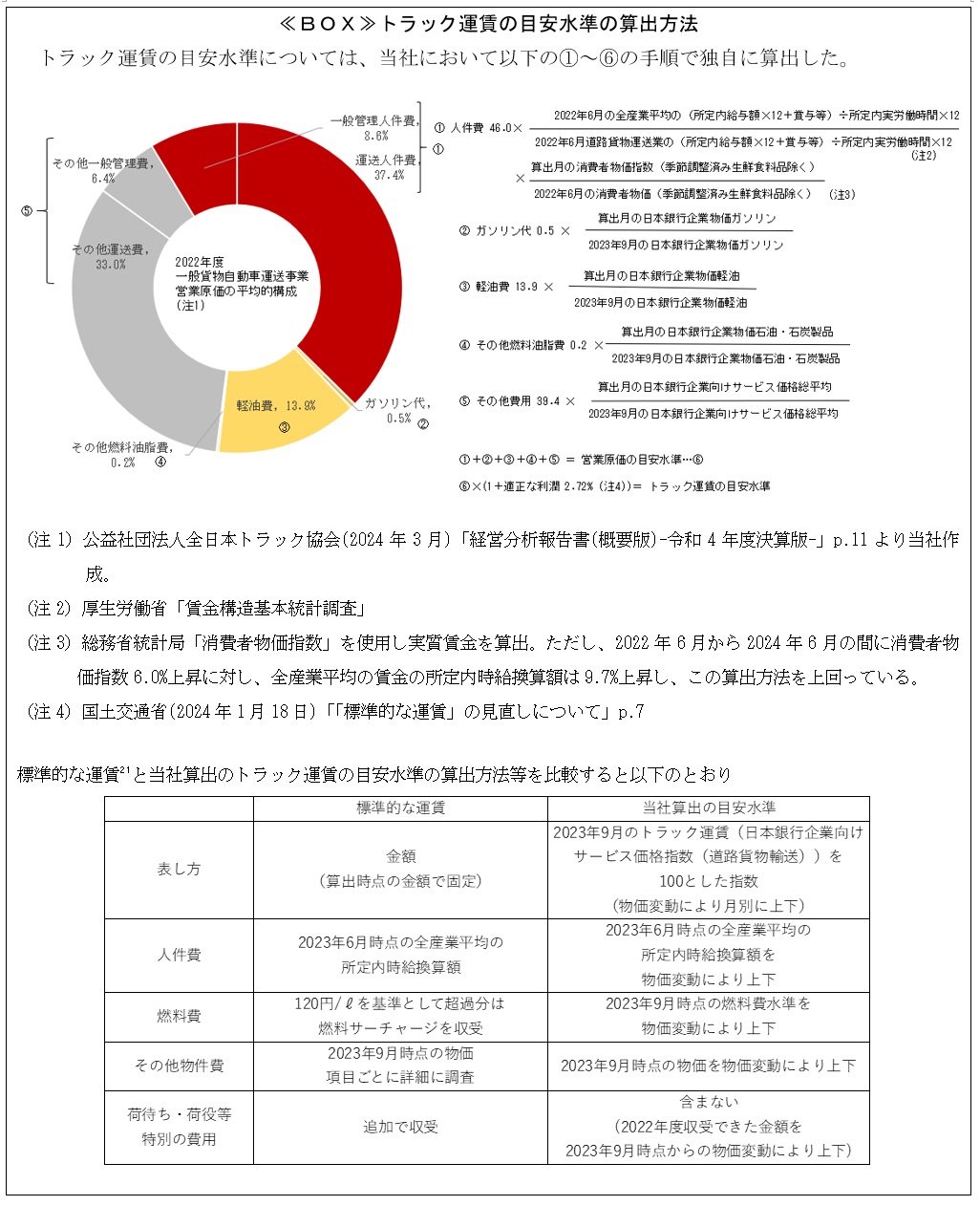

賃上げの原資となるのはトラック運賃である。国は全産業平均並みの所定内時給換算額を実現できる運賃として標準的な運賃を告示している。2024年3月に告示された標準的な運賃は、2022年6月の賃金構造基本統計調査と2023年9月時点の運送原価調査を基にしており、2023年度までの標準的な運賃より平均8%値上げされている。ただし、標準的な運賃は参考指標であり、強制力はない。また、賃金及び原価の調査から改正告示までに審議等を要することから、調査以降の物価を反映しているわけではない。

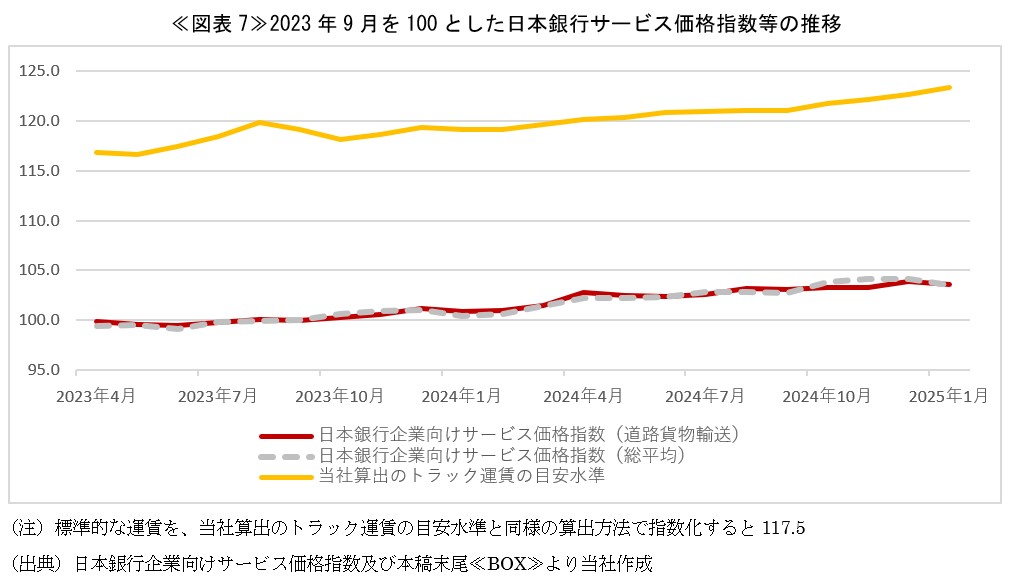

そこで、本稿では、仮に2023年9月の実際のトラック運賃を100として、標準的な運賃の算出の考え方を参考に、トラック運転手の賃金を全産業平均並みに引き上げ、以降の物価変動を考慮したトラック運賃の水準を「トラック運賃の目安水準」として独自に算出した(算出方法及び標準的な運賃との比較は末尾≪BOX≫参照)。

2023年9月のトラック運賃の目安水準は、実際の運賃100に対し119.2となった。また、同様の算出方法で標準的な運賃を指数化すると、燃料サーチャージ及び荷待ち・荷役等の特別の費用を除いた標準的な運賃は117.513と試算される。さらに、トラック運賃の目安水準は以降の物価上昇を反映して上昇するため、2025年1月のトラック運賃の目安水準は123.4となる。従って、トラック運転手の賃金を全産業平均並みに引き上げるには、物価上昇を考慮すると2023年9月のトラック運賃から2割以上の値上げが必要になる。

算出したトラック運賃の目安水準と日本銀行サービス価格指数による道路貨物輸送の実際の水準及び全産業平均のサービス価格指数を比較すると≪図表7≫となる。実際のトラック運賃も2023年度から2024年度にかけて上昇し、2025年1月に103.5となったものの、企業向けサービス価格総平均も同月103.5と近い水準で上昇している。トラック運賃は、物流デフレの状況は脱却したものの、全体の物価水準に沿った上昇にとどまっており、トラック運転手の賃上げにつながるような2割の上昇は起きていない。

なお、日本銀行企業向けサービス価格指数に占める道路貨物輸送のウエイトは6.59%14であり、仮にトラック運賃が約2割上昇した場合、企業向けサービス価格指数の全産業総平均は1~2%上昇15すると考えられる。

4.改正物流効率化法施行と働き方改革の進展

以上のとおり、トラック運転手の長時間労働低賃金の是正は、2024年度十分に進んだとは言い難い。

特に、長時間労働については、荷待ち・荷役時間の削減が行われないまま規制が進んだため、運転時間が減少し、輸送力不足が懸念される。こうした状況を改善するにはトラック発着場所が混雑しないように時間を調整したり、荷役を機械で行えるようパレットに積んでおいたりするといった荷主の協力が欠かせない。

また、賃金は所定内時給換算額で見ると全産業平均より26%低く、賃上げ原資となる運賃についても、全産業平均並みの上昇率にとどまっており、賃上げにつながるような大幅な値上がりは起きていない。今後、トラック運転手を確保していくためには、荷主にも適正な運賃の支払い、原価や人件費の上昇を踏まえた運賃への応諾、積載率の向上や共同輸配送等による輸送の効率化等が求められる。

荷主の協力、理解を促進すること等を目的に、2025年4月1日に改正貨物自動車運送事業法と改正物流効率化法(以下「改正物流二法」)が一部施行された16。真荷主17とトラック運送事業者は相互に書面によって荷待ち・荷役等の附帯作業の有無やその対価等を交付するように義務付けられた。また、荷主には「トラックの積載率向上」と「荷待ち・荷役時間の削減」が努力義務として課せられている。

さらに、2026年4月1日からは、年間9万トン以上の貨物を扱う荷主18は特定荷主に指定され、荷待ち・荷役時間の削減等について、中長期計画を策定し、その実態を把握して取組状況等を定期報告するよう義務付けられる。国は2026年度の特定荷主の指定を待たず、2025年度の状況についても物流事業者に定期的にアンケート調査を実施し、取組み不十分な荷主を公表する方針を示している19。

改正物流二法の施行及び国の取組み強化20により、荷待ち・荷役時間の削減や適正な運賃での契約が進み、トラック運転手の働き方改革が進むことを期待したい。

- 960時間÷12か月=80時間/月となるが、一般に月80時間を超える時間外労働が続いた状態で脳・心臓疾患を発症した場合、発症と業務の関連性が強いと評価される。(厚生労働省(2022年10月)「脳・心臓疾患の労災認定 過労死等の労災補償 Ⅰ」p.5)。

- 運転手は、厚生労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)による労働時間規制を受ける。改善基準告示では休憩時間等を含めた始業から終業までの時間を「拘束時間」とし、その上限を定めている。

- NX総合研究所(2022年11月11日)「国土交通省・農林水産省・経済産業省 第3回 持続可能な物流の実現に向けた検討会資料1「物流の2024年問題」の影響について(2)」p.1,10

- 我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議(2024年2月16日)「2030年度に向けた政府の中長期計画(ポイント)」p.9

- 年間実労働時間=(所定内実労働時間数+超過実労働時間数)×12か月

- 全日本トラック協会(2024年3月)「第6回 働き方改革モニタリング調査について」pp.1-2及び全日本トラック協会(2022年3月)「第4回 働き方改革モニタリング調査について」p.2

- 損害保険ジャパンおよび当社開催の物流二法改正に関するセミナー(2025年2月20日開催)にて事前に任意回答のアンケートを実施。業種を運送事業者とした86名のうち、有効回答70名分を集計したもの。

- 国土交通省(2024年12月25日)「第17回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会 資料1」p.1

- 農産物パレット推進協議会(2019年11月28日)「食品流通合理化促進事業 農産物パレット推進協議会活動報告」p.13

- NX総合研究所(2024年3月15日)「「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」 取組み状況に係るフォローアップ調査集計結果」p.12,26,63,77

- 年間所得額=きまって支給する現金給与額×12か月+年間賞与その他特別給与額、所定内時給換算額=(所定内給与額×12か月+年間賞与その他特別給与額)÷(所定内実労働時間数×12か月)

- 全日本トラック協会(2024年9月13日)「2023 年度版トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態(概要版抜粋)」。なお、時間外手当比率は全職種平均の変動給比率33.5%×変動費に占める時間外手当の比率45.0%

- 標準的な運賃は2022年6月の賃金構造基本統計調査の所定内時給換算額を使用しているため、2023年9月までの物価上昇による賃金の上昇を含まず、同月の当社算出のトラック運賃の目安水準119.2より低くなる。

- 日本銀行(2024年6月18日)「企業向けサービス価格指数(2020年基準)の解説 付表1. 品目分類編成・ウエイト一覧」

- 2024年度トラック運賃を実勢から標準的な運賃まで引き上げた場合、社会全体で約1%の物価上昇となるとする研究もある。(野口直志、味水佑毅、根本敏則(2024年9月19日)「トラック運賃の値上げが物価に及ぼす影響」『第41 回 日本物流学会 全国大会研究報告集』pp.125-131)

- 改正物流二法の詳細は、SOMPOインスティチュート・プラス(2025年2月4日)「トラック不足解消へ荷主に対する荷待ち・荷役等対策規制が強化~改正物流二法2025年4月1日に一部施行(1)~」、SOMPOインスティチュート・プラス(2025年2月25日)「トラック運賃引き上げへ多重下請け規制強まる~改正物流二法2025年4月1日に一部施行 (2)~」、SOMPOインスティチュート・プラス(2025年3月17日)「軽貨物の安全対策規制が強化~改正物流二法2025年4月1日に一部施行 (3)~」及び国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html (最終閲覧日:2025年3月28日))を参照。

- 改正貨物自動車運送事業法では、最初に運送を受ける貨物自動車運送事業者を元請運送事業者、元請運送事業者と契約を結ぶ事業者を真荷主としている。従って、真荷主には、荷主のほかに、荷主から荷物を受けて元請運送事業者に荷物の運送を依頼する貨物利用運送事業者が含まれる。

- 荷主には荷物を発送する荷主、荷物を受取る荷主及びフランチャイズチェーン本部等の連鎖化事業者が含まれる。

- 国土交通省(2025年2月)「新物効法の施行について」p.4

- なお、改正物流二法による取組みの他、下請法及び下請振興法の改正により、物流・トラックGメンへの通報に対する報復措置の禁止や、荷物の運送委託を下請法及び下請振興法の対象とする等も予定されている。(中小企業庁、公正取引委員会(2025年3月11日)「(令和7年3月11日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」の閣議決定等について」)

- 国土交通省(2023年12月15日)「「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」提言」

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。