日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか(5)

/見えてきた日本式のバス活用:地域の人的リソースの再配分と車両の大型化を目指す

※本連載「日本の自動運転レベル4は、どこまで進んだか」の発行済みの号はこちらです↓↓

(1)マイルストーンの2025年、国交省は補助金の減額で自治体の自立を促す

(2)認可取得で先行する限定空間・みなし公道編

(3)BRT編/専用道を持つ高速の路線バスBus Rapid Transit~

(4)国交省補助金の在り方を財務省が指摘、「実験しただけ」で終わらないスキームの構築へ

※その他、国内外の自動運転やモビリティに関するレポートは【こちらをクリック】

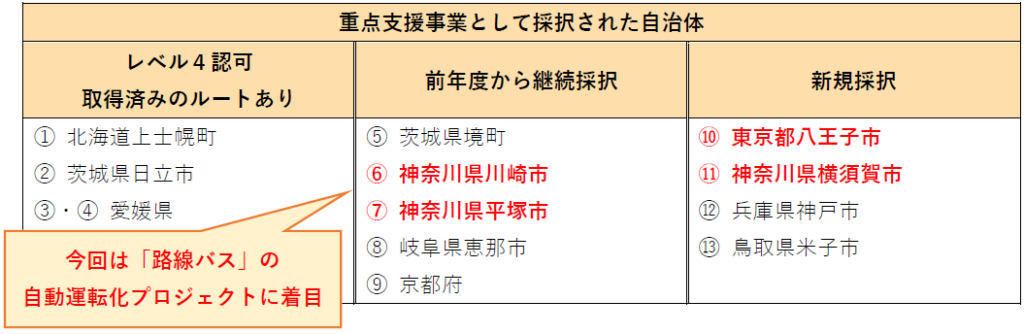

今回は、国交省が優良事例として「重点支援事業」に選んだ自治体の取組みを具体的に見ていきましょう。全13件の「重点支援事業」のうち、大半がバスの自動運転を行うプロジェクトとなっています。この「バス」の中にも路線バス、BRT、コミュニティバス、観光用の巡回バスなどいくつかの種類がありますが、今回は「路線バス」の事例に着目します。

神奈川県の川崎市、平塚市、横須賀市、東京都の八王子市は、一般道において※1既存路線バスと同一のルートでの実証実験に挑みます。この事例から見えてきたことは、次の2つです:

【1.自動運転バスの投入により、地域のバス運転士のリソースの再配分を目指す】

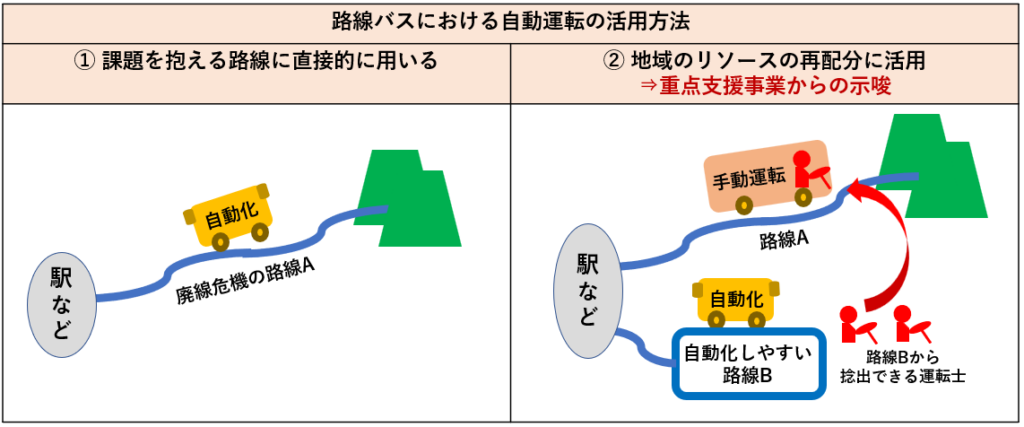

自動運転技術に期待されている社会課題解決の1つが、運転士不足への対応です。しかし、実際に運転士不足で減便や廃線の危機に直面している路線の中には、過密な市街地を通過するものや、通信環境の悪い山間地を走行するものなど、自動運転化へのハードルの高い走行環境が含まれる場合があります。

そこで、地域の中で、比較的自動運転化しやすい路線を見極め、自動運転レベル4の実現に向けて取り組むこととし、その路線を担当している運転士たちには、担い手不足の路線の担当に回ってもらうという、地域内でのバス運転士のリソースの再配分が検討されています。「路線バス」における自動運転技術の活用で、地域公共交通のリ・デザインに繋げようという取組みです。

【2.車両の大型化を目指す】

上記1.のリソースの再配分に繋がるような路線は、現在、それなりの高頻度で運行され、複数名の運転士で担当している路線ということになります。特に朝夕の通勤・通学ラッシュ時などには輸送ニーズの高い路線であり、既存の路線バスと同様に、大型バスによる自動運転化が出来なければ、利用者を運びきれません。

一方で、車両を大型化すると、小回りが利かなくなるため、自動運転による制御の難易度は高まります。例えば、路上駐車の車両を1台追い越すのにも、乗用車や小型バスに比べて、大型バスでは長い距離が必要になります。また、車体そのものや乗客の数によって車両重量が重たくなることで、ブレーキを効かせ始めてから停止するまでの制動距離が長くなるため、速度や車間距離の調節の重要度は高まります。

日本の自動運転では、小型バスを活用した事例がこれまでは大半でした。しかし、今年度、神奈川県の3事例では大型バスの自動化に挑みます。このうち横須賀市では、将来的には2台の大型バスが連なって運行する隊列走行への挑戦も計画されています。

=======

【ここからは、個別の自治体の取り組みを見てみましょう】

<事例①:神奈川県 川崎市>

人口155.8万人(2025年9月1日時点)を擁する政令指定都市でも運転士不足の問題が発現しています※2。川崎市では、住民や通勤者が増えたエリアで増便が必要なため、別のエリアにおいて運転間隔の間引きや始発便・最終便の繰下げ・繰上げといった減便が発生しています※3。

川崎市には2種類の自動運転の実証実験ルートがあります。そのうち1つが京急大師線「大師橋駅」から東京モノレール・京急線「天空橋駅」を結ぶルートで、京急グループの臨港バス「大109系統」と同じ片道約4.6kmを走行します※4。

大師橋駅近隣の住宅地を過ぎると、先端技術の研究開発施設を誘致する国家戦略特区・国際戦略総合特区として整備された「キングスカイフロント」のエリア内を通過します。約40haに80機関、5,000人超が勤務するエリアで、バス停が2カ所設置されています※5。

その先の多摩川スカイブリッジや羽田空港、天空橋周辺を含め、比較的近年に整備されたエリアであり、見通しがよく、歩車分離が進んだ走行ルートとなっています。また、住宅地や商業地ではないため、歩行者との交錯が少ないルートでもあります。

2024年度の実証実験で使われた中型バス「Minibus2.0」に加え、2025年度はいすゞの大型バス「エルガ」が追加されました※6。2027年のレベル4実現を目指しています。

なお、天空橋駅は、東京都大田区にあります。自動運転の実証実験の実施では地元警察との調整が必要となり、レベル4の実現のための認可申請は走行ルートの属する都道府県公安委員会に行う必要があります。川崎市の事例は、自治体を跨った運行例として新規性のあるものとなっています※7。

(出典)筆者撮影

【上】住宅地を走行中

【下】キングスカイフロントのバス停に停車中

(出典)筆者撮影

=======

<事例②:神奈川県 平塚市>

東京や横浜のベッドタウンとして人口約25.8万人(2025年9月1日時点)を擁する平塚市ですが※8、市内に鉄道駅が1つしかありません。そのため、市民の移動はJR平塚駅から南北に張り巡らされた約70系統の路線バスに支えられています。

平塚市の自動運転ルートは、駅南側の片道約4.3kmのルートに設定されています。既存の路線バス「平15系統」と同じルートで、駅のロータリー部分を除いて、直線状のルートとなっています。車両は、いすゞ「エルガ」を活用します。

平塚市の路線バスの運行を一手に担っている神奈川中央交通は、駅南側での自動運転の実現により、北側の路線へのバス運転士の再配分を目指しています※9。

=======

<事例③:神奈川県 横須賀市>

新規採択された横須賀市では、既存の京急バスの大型車両を自動運転仕様に改造して実証実験に挑みます※10。さらに、2026年度には、輸送量を確保するために2台のバスが連なって運行する隊列走行に挑戦する計画となっています ※11。先頭車両の自動運転を確立し、その後ろを手動運転のバスが追いかけます。

バス2台分の輸送量を持つ車両としては、連接バスという選択肢もあります。しかし、横須賀市内では連接バスが右左折できるような幅の広い道路が少ないこと、連接バスを駐車、整備できるようなスペースが京急バスの車庫に無いことから採用できないと結論付けられました※12。そのため、既存の路線バスの車両を2台用いた隊列走行というアイデアになったわけです。

さて、横須賀市の自動運転化のターゲットは、研究開発拠点の「YRP野比(横須賀リサーチパーク)」です。58.8haの敷地には71社・機関が進出しています※13。YRP野比と最寄り駅である京浜急行「YRP野比駅」を結ぶバス路線は複数系統が存在しますが、特に朝晩の通勤ニーズが集中する路線であり、1時間に10便以上運行しても、駅での行列が捌き切れていません※14。

さらにバスを増便するためには、別の路線から運転士を呼び寄せねばなりませんが、それでは別のエリアで減便・廃線が進んでしまいます。そこで自動運転バスと隊列走行に挑戦することになりました。

走行ルートの半分はYRP野比の整備された敷地内を走行するため、自動運転の難易度は下がります。自動運転バスの導入により、この路線を担当する運転士の人数を増やさなくとも輸送量を増大させようという取組みです。

※オレンジの枠は筆者補記

(出典)筆者撮影

=======

<事例④:東京都 八王子市>

東京都から唯一「重点支援事業」に選ばれたプロジェクトですが、実証実験中の2025年8月29日に乗客の方が負傷する衝突事故を起こしています※15。

事故調査の経過次第では変更になる可能性がありますが、当初の計画では、8月下旬は東京都のプロジェクトとして実証実験を行い、12月から国交省の補助金を用いた実証実験に移行し、通年運行を開始する予定となっていました※16。

実証実験には、八王子市の高尾エリアが選ばれました。自動運転バスは、西東京バスの「住01系統」と同一のルートで、高尾駅北口から高尾台住宅までの片道約 2.6kmを走行していました。

高尾駅の北側は、駅前は平地ですが、その先の高台に住宅地が広がっており、高低差があるJR・京王線の高尾駅への移動手段として路線バスが高頻度で運行されています。ここを自動運転バスに置き換えることができると、地域の運転士のリソースをほかの路線に回すことが可能になります。この実験では、アルファバスジャパンの定員12名(着席のみ)の小型バスE-City L6が使用されました※17。

なお、筆者は事故発生の1週間前(8月22日)にこのバスに試乗しました。事故の原因究明が行われている最中ですので、衝突事故の真の原因は分かりません。ただ、様々な自動運転車に試乗してきた筆者から見ても、車体を揺さぶられる急ブレーキやルートからの逸脱が繰り返し発生するなど、システムの調整が不十分なバスであった感は否めませんでした。

こうした改善点を発見して、より安全で快適な車両制御に向けて修正していくための実証実験であり、自動運転システムは日に日に改善され進化していくものです。

しかしながら、そうした自動運転システムの特性や実験中の自動運転車のリスクを理解しているのは関係者や業界人が中心であり、一般市民の方の自動運転技術への期待値はもっと高いものです。8月末の車両制御の状態では、関係者向けの試乗機会の提供はさておき、一般市民の方の試乗を募るタイミングとしては早すぎたのではないかと筆者は考えています。負傷された方にはお見舞い申し上げます。

=======

【おわりに】

今回は、「重点支援事業」に選ばれた中から、路線バスと同一ルートでの自動運転化に取り組む事例を見てきました。

対象となっているのは、それなりの高頻度で運行される路線バスでありながら、臨海部や研究開発拠点などの整然と整備されたエリアや直線的なルートを有する路線です。自動運転化が行われた走行環境だけを見ると、市街地を縦横無尽に走り回る米中の自動運転タクシーの複雑さに劣るように見えるかもしれません。

【下】そのルートを自動運転バスで走行

つり革が大きく揺れています。

しかし、限りあるバス運転士のリソースを有効活用するための一翼を自動運転バスが担う―――このアプローチが実用化に漕ぎつければ、地域への恩恵は確かにあります。運転士不足が喫緊の課題となっている日本式の自動運転の活用法が見えてきたと考えられます。

=======

※1 専用道や専用空間を有するものは除外している。表②茨城県日立市の「ひたちBRT」は、専用道を有している。

※2 https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000180024.html

※3 https://www.rinkobus.co.jp/info/2024/12/post-265.html、および https://www.city.kawasaki.jp/820/page/0000166436.html

※4 臨港バス ダイヤナビ「運賃・距離証明書(https://rinkobus.jcld.jp/dianavi/fare-distance)」

※5 https://www.king-skyfront.jp/about/

※6 川崎市「-KAWASAKI L4 Bus Project- 自動運転バスの試乗予約を開始︕ 未来の移動体験をしてみませんか︖」、2025年9月1日

※7損害保険ジャパン株式会社「【全国初】川崎市が実施する「都道府県をまたぐ路線バスルートでの自動運転レベル4の実装に向けた実証実験」に参画」2024年8月5日

※8 平塚市ウェブサイト「人口と世帯・町丁別人口と世帯(推計人口による)」

※9 神奈川中央交通株式会社「平塚市内における自動運転バス導入に向けた取組みについて」、2025年2月27日

※10 令和7年度1回横須賀市地域公共交通会議、2025年8月5日

※11 同上

※12 同上

※13 https://yrp.co.jp/yrp-outline/

※14 脚注10に同じ

※15 八王子市都市計画部交通企画課「自動運転バス実証実験における事故について」、2025年9月11日

※16 同上

※17 東京都都市整備局「八王子市(高尾地区)において自動運転バスを運行します!」、2025年7月8日