【動画あり】中国の自動運転タクシーの実情に迫る/北京レポート(2)

~Baidu、WeRide、Pony.ai乗り比べ~

※海外の自動運転の開発動向について随時発信しています。

■ロボットタクシー(自動運転タクシー)関連のレポートは【こちらをクリック】

■自家用車(マイカー)の自動運転関連は【こちらをクリック】 して頂くとご覧いただけます。

前号※では、中国における自動運転レベル4の開発概況や北京でのODDについて報告したが、

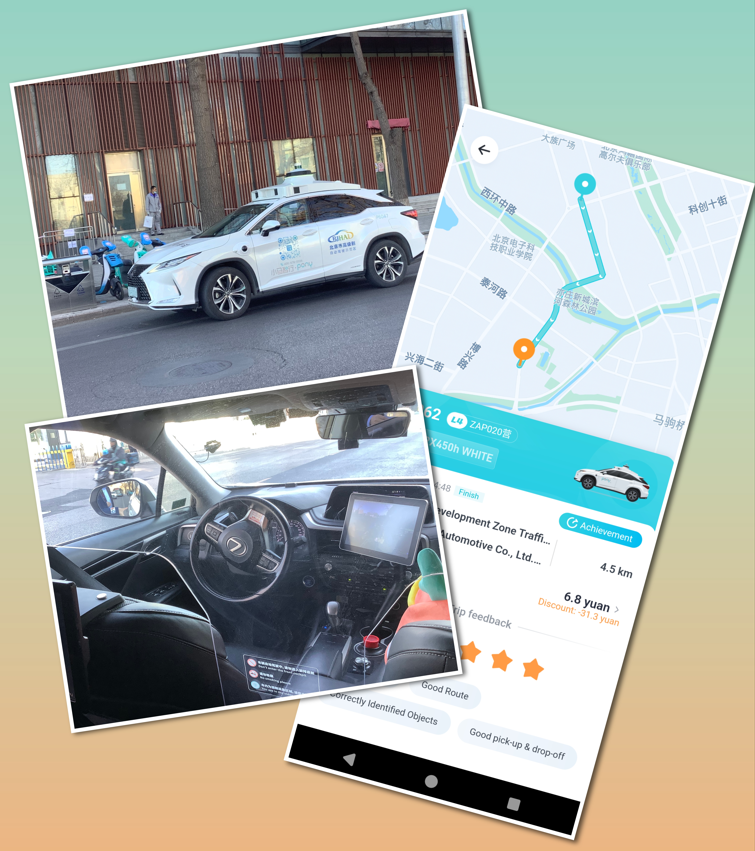

今回は、北京のE-Townエリアで実際に乗車した自動運転タクシー(ロボットタクシー、ロボタクシー)についてレポートしたい。

※前号はこちら:北京レポート(1)安全配慮で運行エリア制限、今後はインフラ協調でエリア拡大へ

以下、自動運転タクシーの主な利用フローと運行の実態を紹介していくが、中国企業のアプリを日本のスマホにインストールする際、「危険なアプリの可能性がある」といったメッセージが表示されることがある。本稿を参考に現地で試されたい方も、インストールに進むか否かは自己判断でお願いしたい。

=======

<1.Baidu、WeRide、Pony.ai/3社概要>

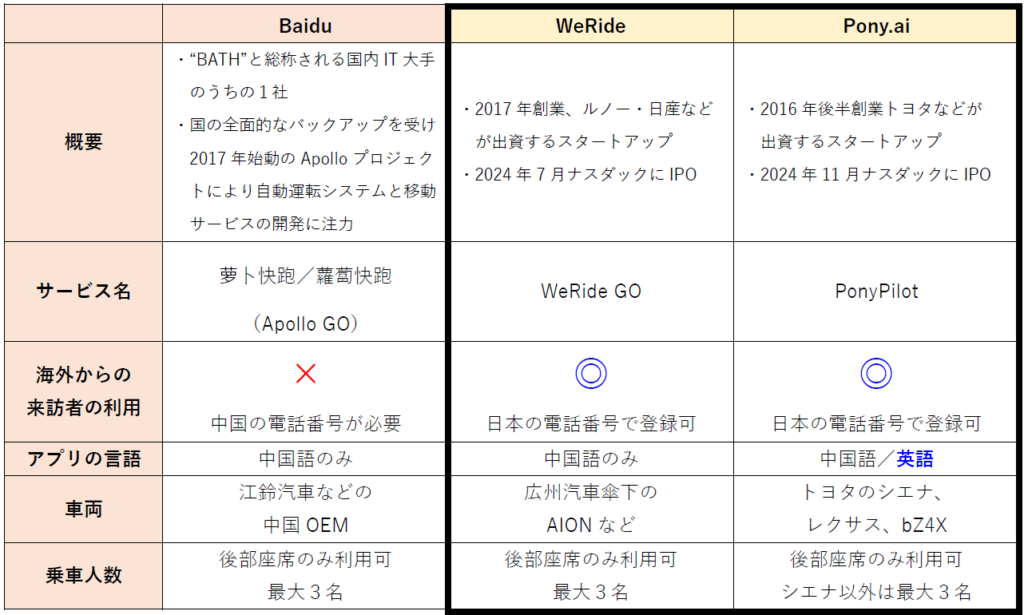

筆者が乗車できた3社は、いずれもアプリ※から配車を行うサービスで、利用開始には本人確認のために電話番号の登録が必要だである。

Baiduでは中国の電話番号が必要なため、日本からの来訪者でもアプリを通じた配車が可能なのはWeRideとPony.aiであった。なお、Pony.aiのアプリは、一部中国語表示も残っていたが、英語で利用できるようになっている。

=======

<2.配車予約~乗車まで>

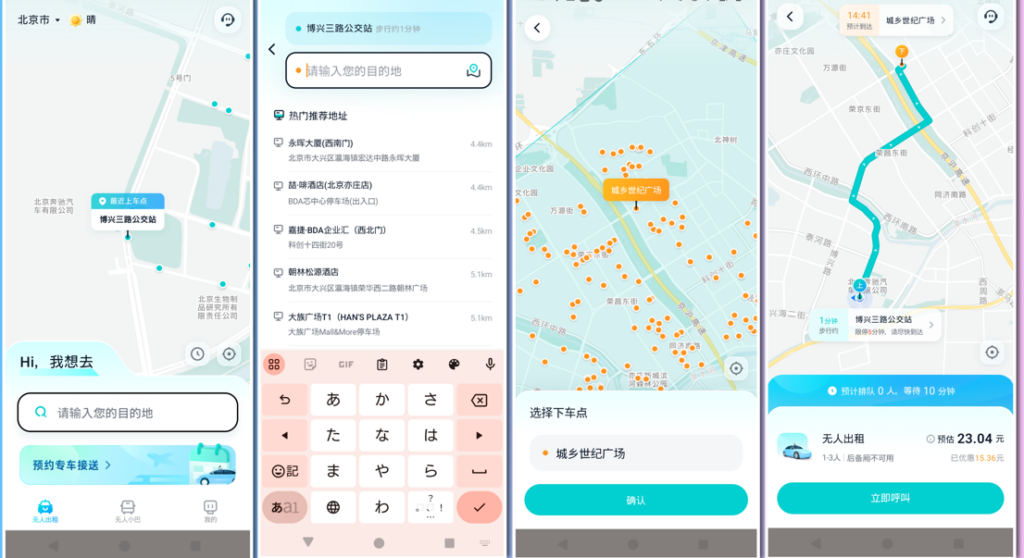

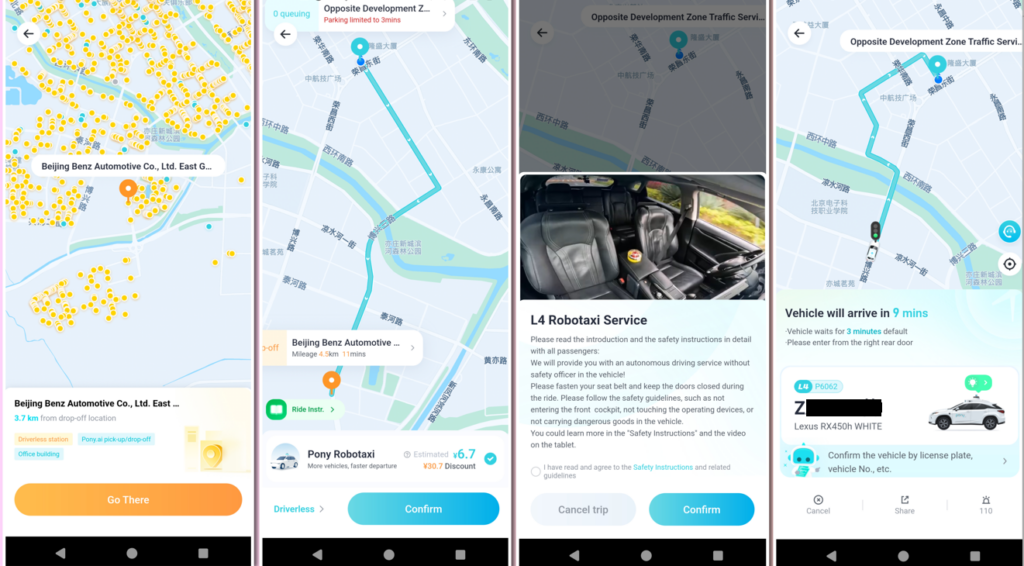

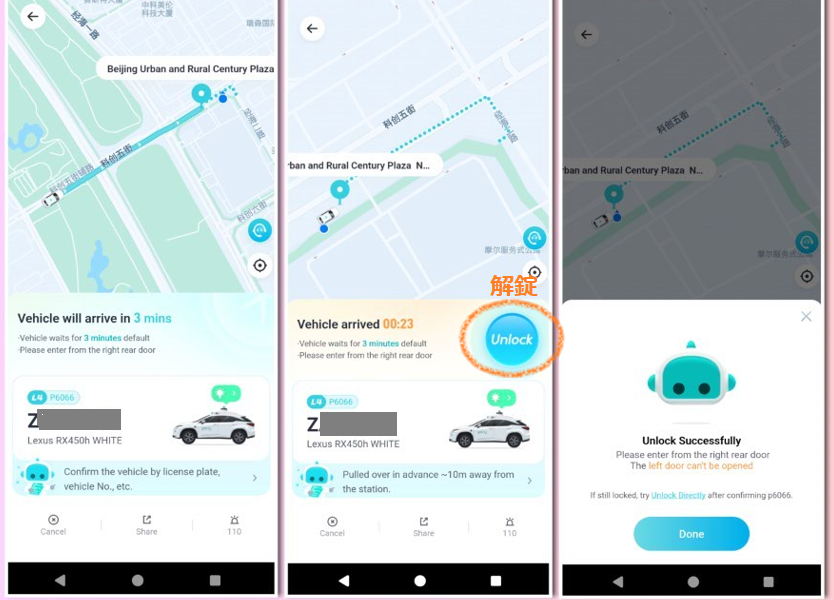

各社ともアプリでの配車方法に大きな差はなく、乗降地点を指定すると、ルートと運賃が提示される。配車依頼の内容に問題が無ければ、「確定(Confirm)」をタップして次へ進む。すると、最寄りの車両とのマッチングが始まり、乗車予定のタクシーの到着時刻やナンバープレートなどがアプリで通知される。

地図上のオレンジやエメラルドグリーンの点が乗降可能地点である。

現在の自動運転タクシーは、必ずしも現在地・目的地の目の前に停車してくれるサービスではない。無人でのオペレーションを実現するために、安全性の確認された地点でのみ乗降可能となっている。 この点は、米国のWaymoも同様である。

◆◆◆

北京のE-townに限って言えば、企業のオフィスビスや研究所、ショッピングモール、バス停など分かりやすい目印のある場所が乗降地点に選択されていることが多かったため、特に不便を感じる場面は無く、タクシーが見つからないといったことも無かった。WeRideと比べると、Pony.aiのほうが選択可能な乗降地点の密度が高かった。

なお、前号で触れた「5駅2空港構想」は段階的に実現されており、北京大興国際空港には、各社の自動運転タクシーの乗り入れが始まっている。ただし、空港から選択可能なルートには制約がある。

=======

<3.乗車しましょう!>

乗車予定の車両の現在地は、リアルタイムでアプリ上に表示される。車両が到着したら、アプリで解錠する。 乗車後、Pony.aiでは本人確認のために、「電話番号の下4桁」の入力を求められる。

これは、現地のタクシー・ライドシェア手配アプリの最大手であるDiDiを利用した場合にも行われる本人確認の手法で、DiDiの車両に乗ると、まずドライバーに電話番号の下4桁を伝えなければならない。

Baiduの自動運転タクシーも下4桁を乗車時の本人確認として導入していた。現地ではお馴染みの手法なのであろう。

※筆者は現地の方に手配をお願いしてBaiduに乗車することができた。

乗車時は後部座席へ。3社とも助手席には乗車できないようになっていた。

そのため、Pony.aiで大型のシエナが配車された場合を除いては、後部座席に3名乗りとなる。

なお、シートベルトを締めないと、車内にアラートが鳴り続けるため、必ず締めてから発信ボタンを押すようにしたい。

=======

<4.走行中~目的地到着>

E-Townを走る自動運転タクシーの模様を短い動画にまとめた(1分20秒)。このページを1番下までスクロールするとご覧頂ける。

E-Townは、比較的新しく整備されたエリアであり、現在も開発が続いている。北京の中では、直線の道路が多く、かつ、歩行者や二輪車と自動車の分離が進んでおり、自動運転車にとっては走りやすい環境となっている。しかしながら、駅前の混雑したエリアや夕方の帰宅ラッシュ時には発進・停車時に歩行者・二輪車との交錯が多く、都市部特有の複雑さも存在する。こうした環境下において、制限速度の範囲内で概ね時速30~50kmで走行できていた。 ブレーキングなど含めて、最も滑らかな運転だったのはPony.aiであった。

=======

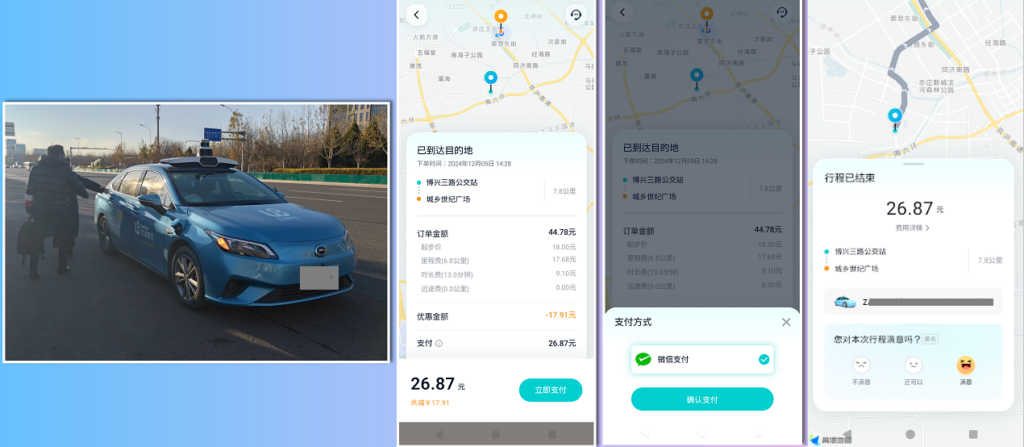

<5.支払いと満足度アンケート>

自動運転タクシーに限らず、中国国内でのあらゆる代金の決済には、基本的に現金は使えず、クレジットカードが使えるのもホテルのフロントなど限られた場所になる。 日本在住の方には、中国に行く前に、現地バーコード決済アプリのアリババの「Alipay(支付宝)」とテンセントの「WeChat(微信)」をインストールし、ユーザー登録とクレジットカードの紐づけまで完了させておくことを強くおすすめする。

自動運転タクシーの運賃は事前確定だが、支払い手続きは降車後、手の空いたタイミングで行えばよい。 こうした点もDiDiと同様の設計になっていた。 WeRideではWeChat、Pony.aiではAlipayとWeChatが選択できた。

支払いが完了すると、簡単な満足度アンケート画面が出てくる。

WeRideは顔文字で3段階、Pony.aiは5つ星で評価する。自動運転システムは、日々学習して進化していく。乗車後には、率直な感想をフィードバックして、各社の今後の開発に役立ててもらいたい。

◆◆◆

======

<6.おわりに>

高い技術力を有するものの、現在の中国における自動運転タクシーは、ビジネス化の手前の実験段階にある。このことは運賃設定からも明らかである。各社とも頻繁に割引クーポンを配布しており、WeRideでは8kmでおよそ600円、Pony.aiに至っては、3~5km乗車しても150円程度の請求であった。

前号でも触れたように、中国では当局によって自動運転車の運行エリアが制限されており、その結果、現状の自動運転タクシーは、本来のタクシーに望まれる柔軟な移動サービスの役割を果たしきれない状況に置かれている。採算度外視で運行を行う背景には、各社が走行データを蓄積してシステムの高度化を進めることに加え、実世界で安全に走行できる実績を示すことで、当局に運行エリア拡大に向けたアピールを行う狙いもあるように窺われた。

【動画/中国の自動運転タクシー@北京 E-Town(1分20秒、音声なし)】

=======

*アプリ画面と画像は、すべて筆者撮影。

※ Baiduの場合には、Wechatの公式アカウントからも配車が可能だが、現地の電話番号が必要な点はアプリと同様。