JR東日本が今後10年のSuicaグレードアップ計画を発表

~「マチナカ」への展開と設備投資コストの低下でタッチ決済に対抗か~

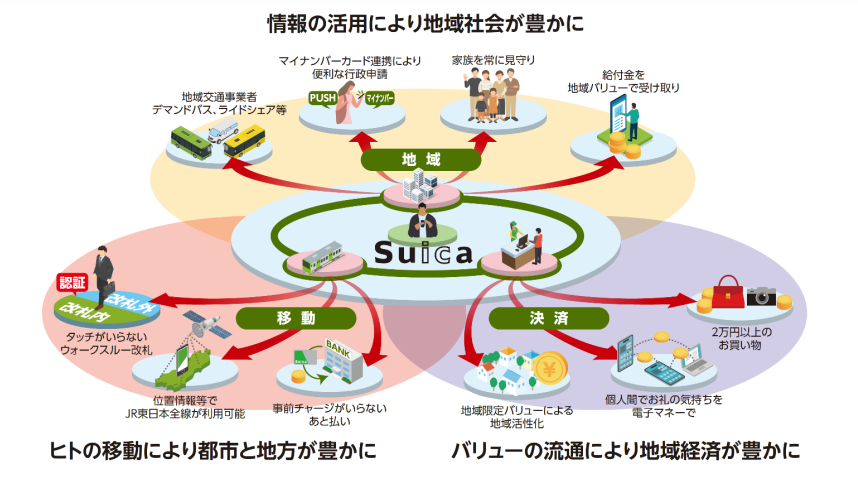

東日本旅客鉄道(株)(以下「JR東日本」)は、2024年12月10日、ICカード「Suica」の機能について、今後10年間のグレードアップ計画を発表した。この発表は、同社が2024年6月に発表した中長期ビジネス成長戦略である「Beyond the Border」の実現に向けたものだ。同社は、少子高齢化などで先細る運輸事業の現状を踏まえ、生活ソリューション分野(非鉄道分野)の営業収益・営業利益をそれぞれ10年間で2倍にする目標を同戦略内で定めている。これらの数値目標の達成に向け、Suicaを「移動のデバイス」から「生活のデバイス」に変化させ、Suicaを基軸としたデジタルプラットフォームを構築しようとしている。

今回発表されたグレードアップ後のSuicaにおいて、まず「移動のデバイス」としての進化を紹介する。Suicaと紐づいたクレジットカードを活用した運賃後払い方式の導入、毎月一定額を支払うことで最寄り駅からの乗車賃が半額になるようなサブスクリプション商品、鉄道料金を割り引くクーポンなどが導入される予定だ。これらの機能は2028年度に導入される予定で、乗車駅から降車駅までの運賃を前払いしたチャージ料金で支払う現在の仕組みが大きく変わることになる。

また、エリアを大きくまたぐ利用での利便性が高まる。例えば、新宿駅から仙台駅に向かう場合、新宿駅でタッチしたSuicaをタッチして仙台駅で改札を出ることができない。しかし、2027年春頃に予定されているグレードアップ後は、このような移動制限エリアが撤廃され、1枚のSuicaで移動することができる。

次に、今回発表されたグレードアップでは、Suicaの持つ移動に係る機能だけに止まらず、「生活のデバイス」である決済手段の機能も強化されることが重要である。2026年秋頃を目途に、現在の利用上限である20,000円を超える買い物にも対応できるコード決済機能が導入されるほか、個人間での電子マネーのやり取りが可能になる見込みだ。

特に着目すべき点は、Suicaが持つGPS情報を活用した「ウォークスルー改札」である(今後10年以内に導入予定)。現在は改札機にタッチすることで駅へ入退場しているが、今後はGPSデータを活用した運賃計算を行うことで、タッチせずに改札を通過できる。これにより、駅の中に商業施設を設け、そこに人を呼び込み商圏を形成する「エキナカ開発」から、駅を中心としたまちづくりと連携した開発を行うことで「マチナカ開発」へ発展し、より大きな経済圏を構築できるようになる。

今回JR東日本がSuicaのグレードアップの発表に踏み切った背景の一つとして、交通系ICカードの高額な設備投資コストを挙げることができる。現在、運賃はSuicaに登録された情報に基づき改札機で運賃を計算しており、高機能である改札機の更新のコスト負担が非常に大きい。先般、熊本市では、半導体大手のTSMCの熊本進出に伴う海外関係者の利便性増加に加え、高額な設備投資を理由に、クレジットカードによるタッチ決済を導入し、それまで導入していた交通系ICカードを廃止した。熊本以外でも全国各地の交通機関でクレジットカードによるタッチ決済導入が徐々に進んでおり、交通系ICの今後に危機感が高まっている。

今回新たに示されたウォークスルー改札は、改札機の運賃計算機能などをセンターサーバに集約することで実現する。そのため、設備投資コストの低下に期待がかかる。

このように、「マチナカ」への展開による新たな経済圏の構築や、データのセンター管理のよる設備投資コストの低下などにより、Suicaの可能性がより高まるのではないか。今後、JR東日本がどのようにSuicaをグレードアップさせていくか、注目されよう。

《図表1》グレードアップ後のSuicaのイメージ図

(出典)JR東日本「JR東日本ニュース」(2024年12月10日)

《図表2》Suicaグレードアップの全体像とスケジュール

(出典)JR東日本「JR東日本ニュース」(2024年12月10日)