駅ビルを変え、エリアをつなぎ、都市を変える

~路面電車・広電新ルート整備にみる交通とまちづくりの再設計~

1.はじめに

広島市における路面電車は、戦前から戦後復興を経て市民生活と深く結びついており、長年、広島電鉄(以下、広電)が担っている。この広電の路面電車網に、2025年8月3日に「駅前大橋ルート」(約1.2km)が開業予定だ。

この新ルートは、中心市街地である紙屋町・八丁堀地区、原爆ドームや2024年2月に新規開業したスタジアム「エディオンピースウィング広島」がある広島市中央公園といった、広島市都心の繁華街への、広島駅からの広電によるアクセスを改善するものである。これにより、近年進められてきた広島駅周辺エリアと旧広島市民球場跡地周辺エリアの、二つ再開発エリアがより強く結びつくこととなろう。特に、JRと広電の広島駅での乗り換えを大きく改善するために、広島駅の駅ビル2階に路面電車が突っ込むような構造が大きな話題となっている。駅ビル再開発に合わせて駅構内に新しい駅ができるのは、21世紀に入ってからでは富山駅に次いで2例目である。このため、今回の新線整備は単なる交通改善にとどまらず、都市構造の変化をもたらす可能性があろう

2.駅前大橋ルートの概要

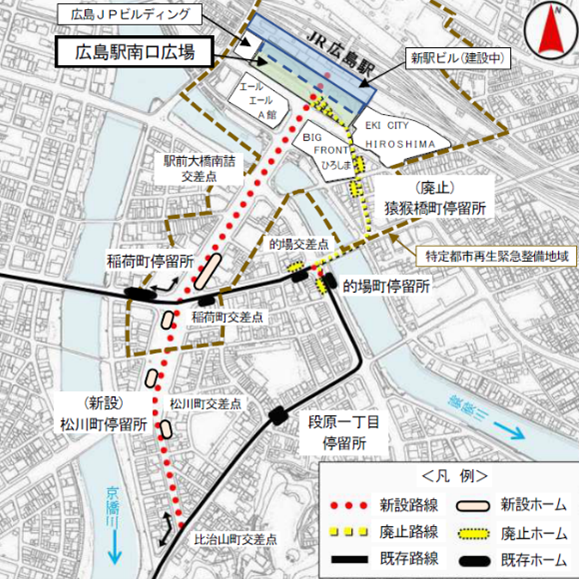

既存のルートは、図表1のように、やや遠回りとなっていたが、新しい「駅前大橋ルート」では直線的なアクセスが可能となり、移動時間が約4分短縮される。

また、JR広島駅の改札口は2階にあるが、広電の乗り場は1階にあり、JRと広電の乗り換えが面倒である。新ルートは2025年3月に開業した駅ビル2階に新たに設けられた乗り場に接続される。これにより、JRから広電への乗り換え時間が短縮できる。特に、スーツケースやベビーカーを持つ者などにとって利便性が高まろう。

今後は、2026年春には広島市内中心部を循環する新たなルート(循環ルート、図表2)の開業が予定されており、今回整備される駅前大橋ルートと連携し、公共交通ネットワークの利便性と柔軟性を高めることが期待されている。駅前大橋ルートがJR広島駅と紙屋町・八丁堀方面を最短距離で結ぶ直線的な動線であるのに対し、循環ルートは広島市内の主要地域を接続する面的ネットワークとして機能する。これにより、広島市内の回遊性が一層高まることが期待されている。

【図表1】新ルートの概要

(出典)広島電鉄ホームページ

【図表2】循環ルートの概要

(出典)広島電鉄ホームページ

3.駅前大橋ルートと循環ルートの意義

従来、広島駅周辺と中心市街地である紙屋町・広島市中央公園(スタジアム・原爆ドーム)といった広島市内の主要地域では、大規模再開発が進められてきた。

今回の駅前大橋ルートとこれから予定されている循環ルートが整備されると、これらの商業・文化・スポーツ・観光を代表する地域を路面電車網が連結する回廊が形成されることになる。これにより、広島都心エリアの居住者や県外からの観光客にとっての魅力向上につながることが期待される。

一方、新ルートの整備主体である広電にとって本事業がもたらす影響は大きい。鉄道事業者は、人口減少が進む中で鉄道利用者が減少し、鉄道事業単体での収益拡大が難しい時代に入っている。これは広電にとっても同様であり、新ルートは公共交通の利便性向上による利用者増加だけでなく、不動産・小売・観光といった非鉄道部門との相乗効果を生む構造となっている。実際、エディオンピースウィング広島の整備には広電も出資しており、交通事業者がまちづくりの主体として関与する姿勢が明確に示されている。これは、地方の民間交通事業者が、単なる輸送インフラの提供者ではなく、まちづくりの担い手として進化していくモデルケースといえる。

4.今後の展望

今回の新ルート整備は、「交通から都市をつくる」戦略を地方都市が実装したものだ。公共交通の結節点を中心に都市機能を集積する公共交通指向型都市開発(Transit Oriented Development:TOD)の理念に沿った、都市再構築の先進例といえよう。

今回のように、公共交通網の改善により都心エリアの魅力を高めることは、観光と都心居住の双方に訴求力があろう。中国地方最大の人口を抱える広島市といえども、今後の人口減少は避けられない中で、人が訪れたくなるよう、人が住まいたくなるよう、どのように路面電車、路面バス網を活用していくか、人口減少時代の都市間競争をサバイバルするために必要な視点といえよう。今後、中心市街地方面へLRTの延伸を計画している宇都宮市などにとっても、参考にすべき事例となろう。

また、人口減少時代の公共交通網の維持にも意義があろう。公共交通網の維持に苦労して大都市が少なくないからだ。今回の新ルート整備や駅ビル内の停留所の整備といった公共交通の利便性を高めることが、長期的な目線で公共交通の利用者を増加・維持させる方法となろう。