副業市場の拡大と受け入れ不足

~地方企業と自治体が直面する課題~

日本経済新聞「地方の中小×専門人材の副業、仲介2.2倍 ピンポイントで課題解決」(2025年9月26日)によると、地方の中小企業と都市の副業人材を結びつける動きが広がっている。大手人材サービス各社の仲介件数は前年同期比で倍増以上。スキルを持つ都市の会社員が地方企業の課題解決に挑む例が目立っている。企業にとっては慢性的な人材不足を補う手段となり、働き手にとっては収入だけでなく「スキルを試す場」「社会貢献の機会」となっている。

1.副業市場の現状

副業市場はいま、逆説的な状況にある。求人1件に6人以上の応募が集まるという統計が示すように、供給サイドは十分に厚い。地方での副業人材に係る求人では1件あたり10人を超える応募が寄せられる例もあり、働き手の関心と意欲は明らかである。厚労省の調査では実際の副業実施率は3%前後にとどまるが、正社員の副業意向率は約4割とした調査もある。

背景には、政府による副業推進ガイドラインの改定や、都市に立地する大企業を中心とした就業規則の見直しがある。制度環境が後押しとなり、働き手は「新しい経験を積みたい」「社会に役立ちたい」といった動機を持って副業市場に参入している。一方で、地方の中小企業も人材不足や専門知識の欠如を補うため、副業人材を歓迎する素地が整いつつある。需要と供給は確かに存在しており、副業市場は一見順調に広がっているように見える。しかし、こうした拡大の流れが必ずしも現場での活用に直結しているわけではない。

2.副業市場の課題

では、なぜ副業人材の活用が進まないのか。そこには制度・運用・企業姿勢が重なり合う、いくつかの課題が存在する。

第一に、運用面の課題である。副業人材が短時間で成果を上げるには、業務の切り出しや成果の定義が不可欠だ。しかし、多くの中小企業では業務の棚卸しが不十分で、漠然とした期待だけが先行しがちである。そのため「思ったほど成果が出なかった」という評価につながりやすい。契約や評価の仕組みも十分に整っておらず、結果として副業人材をうまく活かしきれない状況が見られる。

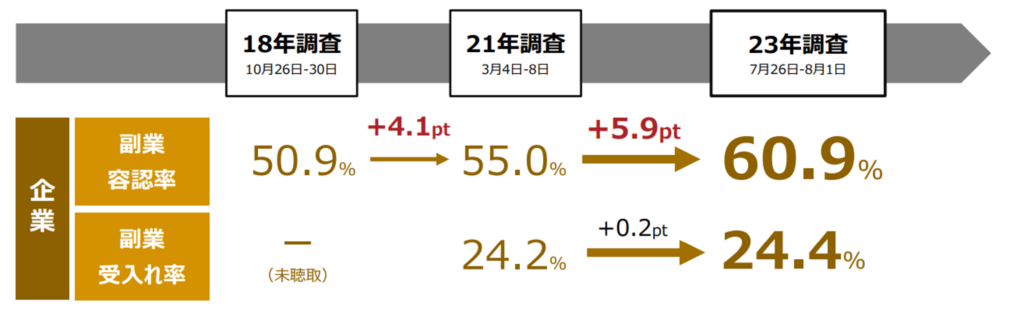

第二に、自社の社員に副業を認めている都市の企業と他社の副業人材を活用する地方の企業の姿勢の課題である。パーソル総合研究所「第三回 副業の実態・意識に関する定量調査」によれば、都市を中心に自社の社員の副業を容認している企業は6割近くに達するが、地方を中心に他社の副業人材を受け入れている企業は2割強にとどまる(図表参照)。その背景には、都市の働き手が「スキル活用」や「社会貢献」を求めているのに対し、地方の企業は「即戦力」や「人手補填」を期待するなどが考えられる。

第三に、制度面の課題である。労働基準法に基づく労働時間の通算ルールは、健康確保の観点から意義があるものの、他社の社員の副業を活用する企業にとっては管理負担が大きい。厚労省の検討会では緩和の方向性が議論されているが、実現には時間を要する可能性がある。

【図表】企業の副業実態

(出典)パーソル総合研究所「第三回 副業の実態・意識に関する定量調査」より

3.課題から見える今後の方向性

副業市場は「人材が足りない」のではなく、「受け入れる力が足りない」ことに課題があるだろう。だからこそ、自治体と企業の双方がそのギャップを埋める役割を果たす必要がある。

自治体にとって、副業人材活用のノウハウを広げ、中小企業に伴走することは地域経済政策の新しい柱となり得る。副業人材の参画は「関係人口」を増やし、将来の移住や定住の契機にもつながるだろう。

企業の経営層にとって、副業人材は「安価な労働力」ではなく「外から知を取り込む投資」である。受け入れ力を高めた企業は課題解決のスピードを速めるだけでなく、柔軟で開かれた組織文化を育み、結果として採用力やブランドにも好影響を及ぼす。

副業人材は一時的な労働力ではなく、地域や企業に知識とネットワークを残す「資産」として位置づけるべきだ。受け入れ力を磨くことは、企業にとっては競争力を左右し、自治体にとっては持続的な地域活性化の基盤となる。制度改正を待っているだけでは遅い。今のうちから器を大きくしておくことが、未来に大きな差を生むだろう。