田町駅西口の再開発が映す都市機能の転換

~田町駅再開発に見る職住遊近接の都市のかたち~

1. はじめに~再開発の舞台が「駅の反対側」へ

2025年10月1日、森永乳業とJR東日本が田町駅西口(以下「西口」)における複合再開発計画を公表した。長年、本社機能を構えてきた森永乳業の本社跡地を活用し、オフィス、商業、公共空間などを備えた新しい街区を整備する構想で、2029年3月に完成予定となっている。

田町駅周辺は山手線・京浜東北線・都営浅草線・三田線が交差する交通拠点であり、品川~高輪ゲートウェイ~田町間の主要な交通結節点としての位置づけを持つ。また、田町駅周辺の都市開発に目を向けると、田町駅東口(芝浦口)(以下「東口」)では駅前用地の再整備や社宅・工場跡地の転用などにより「msb Tamachi(ムスブ田町)」が整備され、オフィス・ホテル・商業・広場が一体となる都市基盤が形成されてきた。

今回の西口の計画は、東口に置かれていた再開発の重心を反対側へ移すという新たな段階を示す動きの一つであり、田町エリアを一体的に再構築していく局面に入ったことをうかがわせる。

2.東口から始まった都市の成熟~職住遊近接による新しい都市のかたち

東口周辺では、ここ数年で都市構造が大きく変わった。かつてはオフィスビル中心の業務エリアの性格が強かったが、現在では「働く」「暮らす」「遊ぶ」が交わる職住遊近接の都市として、複合的な都市空間へと進化している。

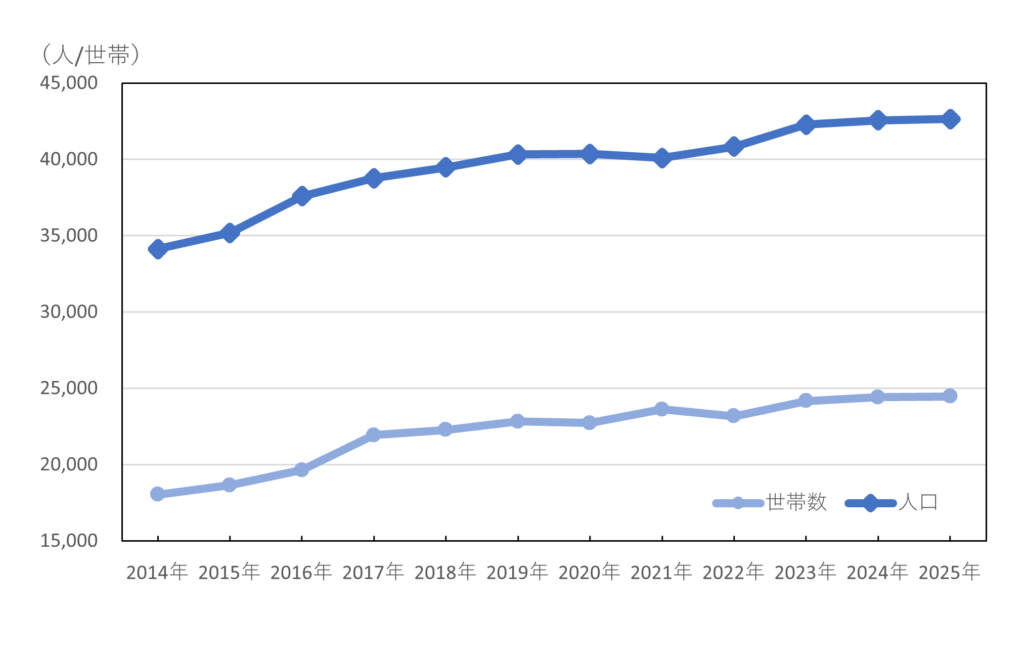

その転換点の一つが、2015年の愛育病院の移転である。南麻布から芝浦への移転によって、母子医療や災害医療の拠点が整備され、その隣接地には行政・防災・福祉機能を集約した複合施設「港パーク芝浦」が新設された。行政機能と医療機能が一体的に配置されたことで、医療・防災・子育て支援を兼ね備えた地域生活の基盤が形成された。周辺では住宅や保育施設、公園の整備も進み、「働くだけの街」から「暮らしを支える街」へと変化の方向性を明確にした(田町駅近辺の人口・世帯数推移は図表参照)。

この流れを引き継ぐ形で、2018年以降に開発された「msb Tamachi(ムスブ田町)」は、都市の姿をさらに変化させる契機となった。JR東日本と三井不動産が手がけたこのプロジェクトは、オフィスに加えてホテル(フランスのホテルチェーンの日本初進出となる「プルマン東京田町」)や商業ゾーン、ペデストリアンデッキを備える複合街区であり、東口周辺の都市イメージを刷新した。オフィスを核としつつ、滞在・交流・宿泊といった機能が加わることで、通勤の街から滞在拠点へと発展してきた。

【図表】芝・芝浦地区の人口・世帯数推移

(出典)港区ホームページより当社作成

こうした民間による都市再編の動きを受け、港区は2021年に「芝浦・港南ゾーンまちづくりガイドライン」を策定した。このガイドラインは、同エリアを「職住近接・複合利用を推進する都市」と位置づけ、働く・暮らす・訪れるが重なり合う都市像を明確に方向づけている。行政が先導したというよりも、むしろすでに進行していた都市変化を制度的に整理した文書であり、芝浦エリアの成熟を政策として裏付けるものとなった。

このように、医療・行政・住宅・業務がバランスよく整備された東口周辺では、都市の利便性と居住環境の両立が実現しつつあり、職住遊近接の都市が形成されている。そして、この職住遊近接の都市の形成が、駅を挟んだ西口、すなわち森永乳業本社跡地の再開発を支える前提条件となっている。

3.西口で徐々に進む再開発

西口では、近年再開発が進みつつある。今回発表された森永跡地再開発の隣では、2023年竣工の「田町タワー」もある。JR田町駅・都営浅草線三田駅と都営三田線田町駅は少し離れていたが、田町タワーや今回の森永本社跡地再開発ビルなどの西口再開発がその空間を埋めるような形となっているため、西口北側エリアから後述する西口南側にある札の辻交差点周辺も含めた、西口では広い範囲で街づくりが進められているともいえよう。

また、駅前広場や歩行者デッキの一体整備により、芝浦側と東西横断する都市動線の再構築も視野に入っている。これにより、駅を中心に東西の空間が一体化し、歩行者動線の連続性が高まる見通しだ。田町駅を中心に東口と西口が連携し、田町エリア全体で職住遊近接の都市として、進化を遂げることになる。

このような、駅を挟んだ2つのまちづくりにより、田町エリアは今後、品川開発や羽田アクセスとも連動した品川~高輪ゲートウェイ~田町間の新しい都市拠点としての地位を確立していくことになるだろう。

4. 高輪ゲートウェイ・品川開発との連動

西口の再開発計画を理解するには、品川・高輪ゲートウェイと一体で捉える視点も必要だ。国土交通省・東京都・JR東日本が進める「品川開発プロジェクト」は、東京の南部に新たな都市軸を形成する構想であり、田町はその結節点として重要な役割を担っている。

田町駅を含む東京の品川から新橋エリアは、北側では浜松町・竹芝エリアでMICE施設や港湾再開発が進み、南側では品川・高輪ゲートウェイエリアで国際ビジネス拠点の整備が進む。田町はその中間に位置し、両エリアを結ぶ交通・業務・生活のハブ的存在として位置づけられる。実際に、公共の複合施設である「札の辻スクエア」など、西口から徒歩圏で、高輪ゲートウェイ寄りにある札の辻交差点周辺でこれまで再開発が進んできた。

このように、品川駅・高輪ゲートウェイ駅・田町駅という三つのJR山手線駅を軸に、大規模な都市開発のラインが形成されつつある。その中で、品川・高輪ゲートウェイエリアが国際的なビジネス・イノベーションという色彩を強めつつあるのに対し、田町エリアはオフィスワーカーと居住者、来街者の日常が交わる生活・交流の拠点として機能している。この補完関係が品川~高輪ゲートウェイ~田町間で進む開発を、単発の都市開発ではなく、面的な広がりをもつ都市再編ネットワークとして成立させている。

今後、三駅を結ぶ開発が進むにつれ、周辺エリアでは都心にアクセスする南の玄関口「サウスゲート」としての新たな都市像が浮かび上がるだろう。

5.むすび

東口で蓄積された経験が西口へと受け継がれるなかで、田町エリア全体は通勤・就業の拠点から、職住遊近接の都市へと移行しつつある。再開発の進展により、駅周辺では生活基盤・オフィス・商業施設・公共空間が連続的に整備され、都市構造としての一体性が高まりつつある。

一方で、西口開発はまだ構想段階にあり、今後は土地利用のバランスや交通導線、周辺地区との連携をどう図るかが問われる。とりわけ、東西一体の都市空間をどう機能的に結びつけるかが、この再開発の成否を左右する要素となるだろう。

田町がこの変化を着実に地域価値へと転化できるかどうかは、企業・行政・住民がそれぞれの立場から都市の将来像を共有できるかにかかっている。東口で始まった「職住遊近接」の流れを、西口でどう具体化し、広域の都市再編にどうつなげていくか―その問いこそが、今後の田町再開発をめぐる焦点といえるのではないだろうか。